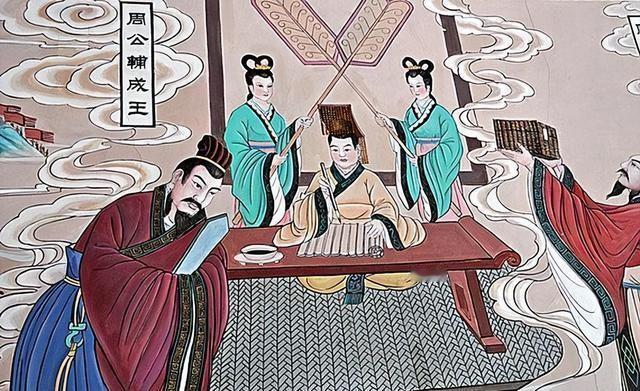

赵匡胤的“黄袍加身”,到底是民心所向,还是彻头彻尾的一场精心策划的夺权闹剧? 后周世宗柴荣,用一生打下了坚实的江山,堪称五代时期的“励精图治”代表。他命运多舛,英年早逝,把仅7岁的儿子柴宗训留给了托孤大臣赵匡胤。按照常理,赵匡胤应当尽心辅佐幼主,延续后周的辉煌。可结果呢?赵匡胤干脆把江山据为己有,直接开创了大宋。这场“陈桥兵变”究竟是顺应天命,还是背叛主君?赵匡胤的作为,几百年来争议不断。 【为什么会这样呢?我认为有以下几个原因】 1. 权力的诱惑:赵匡胤的忠诚经不起考验 赵匡胤原是后周的头号武将,地位高、威望大,柴荣对他信任有加,还将幼主托付给他。可赵匡胤的表现却让人唏嘘。他一边假装“忠诚无比”,一边利用手中的兵权发动了“陈桥兵变”,甚至安排士兵扮演“拥戴者”,逼他披上象征皇权的黄袍。更讽刺的是,他还演了一出“我不想当皇帝,但天下人非要我当”的戏码。赵匡胤的忠诚?呵呵,不过是他登顶权力巅峰的工具罢了。 从现实角度来看,赵匡胤的选择并不难理解。五代十国乱世,换皇帝和换衣服一样频繁,谁手里有兵,谁就有话语权。赵匡胤很清楚,只要权力在握,忠诚可以随时抛弃。陈桥兵变的成功,证明了他对权力的渴望,也反映了当时政局的残酷——忠心可能换来一杯毒酒,只有掌控天下才能保命。这种逻辑下,他的选择,既是私心,也是求生之道。 2. 柴荣的托孤决策,过于理想化 柴荣选赵匡胤为托孤大臣,是因为他相信赵匡胤的“忠义”。柴荣的选择却忽视了一个关键问题:赵匡胤的权力太大了。作为后周的军事核心,赵匡胤手握重兵,威望仅次于柴荣本身。而幼主柴宗训年幼无力,根本无法制衡赵匡胤的势力。可以说,柴荣在托孤时种下了隐患,把权力的钥匙交给了一个潜在的野心家。 这种“以武将托孤”的安排,在五代时期屡见不鲜,但成功率却极低。因为在乱世,武将往往是最容易叛变的一群人。他们手中有兵,有威望,对幼主缺乏天然的忠诚约束。柴荣或许太高估赵匡胤的品行,低估了权力的诱惑。在赵匡胤眼里,柴宗训只是个无力控制朝局的孩子,而天下却触手可及。忠诚?不值钱。 3. 陈桥兵变,其实是精心策划的“合法化”夺权 赵匡胤的夺权,并不是一次突发的权力篡夺,而更像是精密策划的政治行动。他巧妙地利用了士兵们对幼主治国的担忧,以及对长久乱世的厌倦,塑造了一种“不得不改朝换代”的舆论氛围。他的军队在陈桥驿“逼”他披上黄袍,表面上是将士们“强行拥戴”,实则是赵匡胤一手导演的好戏。 赵匡胤为了让自己的篡位显得“合法”,还特别强调后周政权的延续性。他没有大肆屠杀柴氏宗族,而是给柴宗训一个“善终”的安排,封他为“郑王”。这种操作让人觉得,赵匡胤的夺权是“无奈之举”,是为了天下稳定,而非为了满足私欲。可事实真是如此吗?赵匡胤的“演技”固然高超,但骨子里不过是用漂亮的说辞掩盖了对权力的渴望。 【结尾评价】 赵匡胤的“黄袍加身”,在历史上既有功劳,也有污点。他的夺权结束了五代十国的乱局,开启了大宋的统一时代,从结果上看无疑是成功的。但从忠诚和道义的角度,他背叛托孤之托,违背君臣之义,注定难逃争议。赵匡胤既是乱世的终结者,也是忠诚的背叛者。功过如何评价,或许只能留给后人评说。