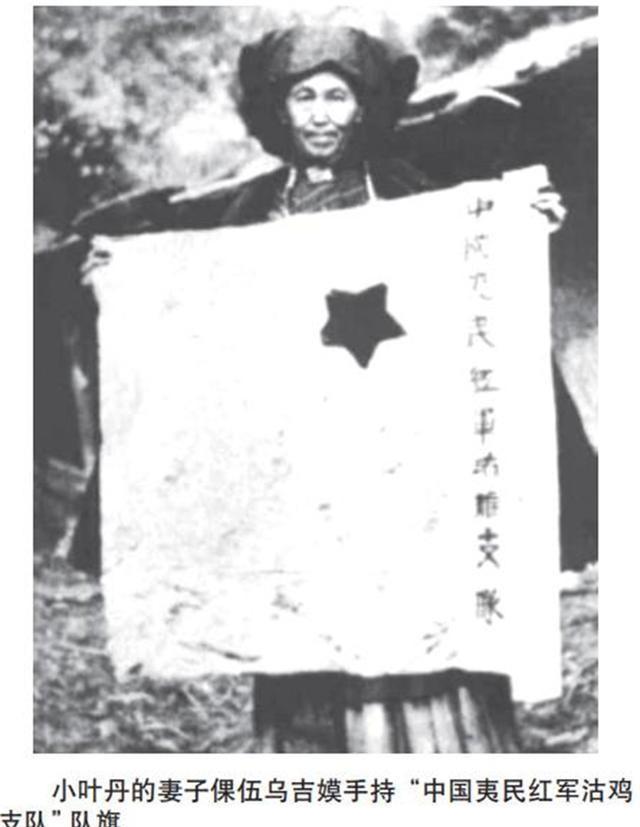

刘伯承跟小叶丹结拜,真不是一般的“政治正确”,是命都赌上的交情。 1935年,红军长征,到了四川凉山,前有天堑大渡河,后有蒋介石的围追堵截,局势危急。要想活命,红军得从彝族聚居区借道,可问题是,彝族人历来不信外人,还被国民党折腾得够呛,见到军队就“刀枪伺候”。偏偏这时,小叶丹,一个彝族部落的头人,站了出来。结果,这场“歃血为盟”,不仅让红军过了关,还留下了一段中国近代史上少见的民族团结佳话。 【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】 第一,刘伯承会做人,红军会做事。 当时红军的队伍被彝族人围得水泄不通,搁别人早开枪自卫了,可刘伯承硬是让战士们“嘴巴骂不还,刀枪咬不动”。为啥?他很清楚,跟彝族人打,打得赢也输——红军那么点人,怎么可能跟一个民族斗?所以,刘伯承派了个懂彝语的陈志喜去沟通,态度可谓“低得不能再低”,连伤人误会都不放在心上。这一波操作,让小叶丹看出来,这支队伍不一样,不抢、不掠、不乱来,比国民党那帮人靠谱多了。于是,刘伯承和小叶丹开始谈判,最终歃血为盟。说白了,红军的“政治正确”不是装出来的,而是命换来的。 第二,小叶丹有眼光,敢赌未来。 小叶丹为什么敢跟红军结盟?他不是乱冲动的人,之前就观察了红军很久。纪律严明、尊重群众、还愿意解释误会,这些都让他觉得“可以聊聊”。而且,刘伯承那句“我们是平等的”,一句话击中了小叶丹的心。之前国民党那些人,把彝族当草芥,抢地盘、抢人头,哪有一点尊重?刘伯承上来就说“咱俩是兄弟”,这可不单是嘴上功夫。从头到尾,红军没有扯过谎,结拜后也真送了枪、给了队旗,还帮小叶丹组了支队伍。这么一来,小叶丹也看明白了,红军是个能共患难、能放手一搏的伙伴。 第三,结盟容易,守信太难。 历史上“歃血为盟”的故事多了去了,但能守住的太少。小叶丹却不一样,这人讲究得很。先不说他跟红军联络、帮大部队过彝区的那些事,他对刘伯承的承诺简直“固执”得让人佩服。国民党逼他交出红军队旗,他宁死不从;敌人砸家翻箱,他就让家人把旗藏在百褶裙里;最后自己都快没命了,还叮嘱妻子:“一定要把旗交给红军!”他是真信红军的“民族平等”,甚至觉得“刘伯承一定会回来”。这种守信,搁今天都难得,更别说那种刀光剑影、命悬一线的年代了。 小叶丹这一家子,真是把“信义”刻进了骨子里。无论是他自己,还是后代,哪怕生活再苦、敌人再凶,都没动摇过对红军的信任。刘伯承当年那句“平等”,在他们心里,已经不仅仅是个承诺,而是一种信仰。至于今天,这段“交情”,也早成了彝汉团结的象征。