近日,在宁夏固原引发了广泛关注的事件揭示了校园暴力及相关执法的复杂性。事件的起因是六年级学生马某某殴打三年级两名学生,然而,事态的发展却让我们关注的不仅是学生打闹本身,更是教育局和执法部门在处理此类现象时的态度和反应。

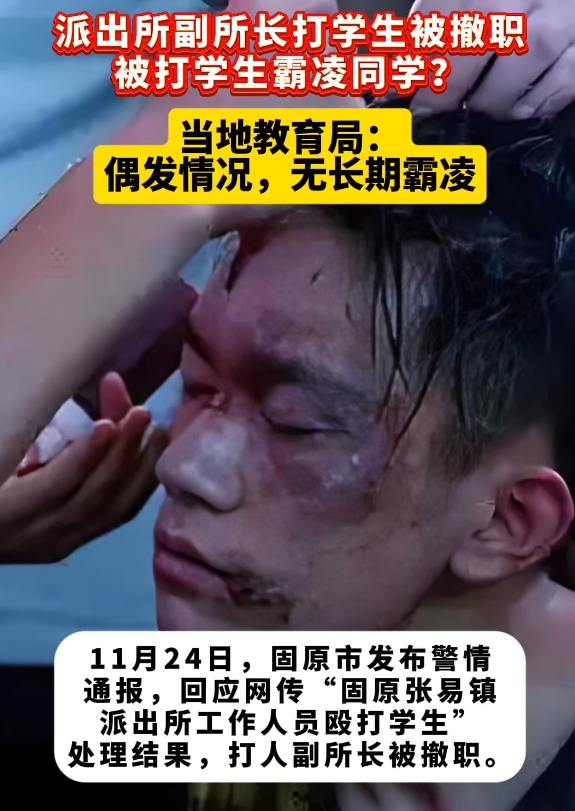

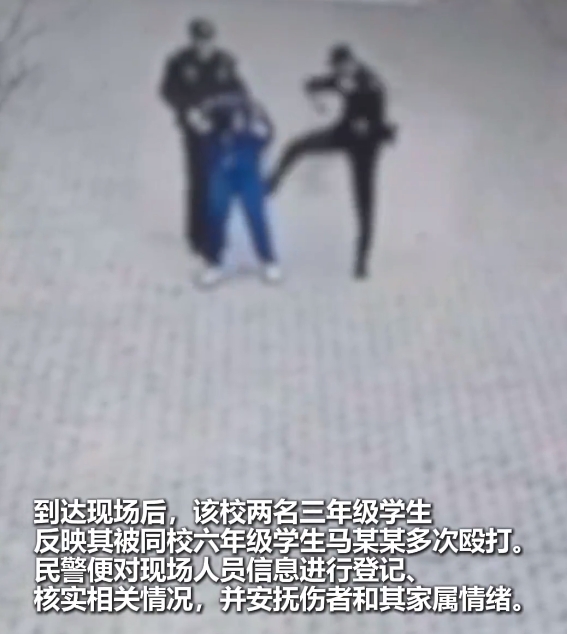

事情的经过是这样的:11月22日,张易镇派出所接到报警,称有学生殴打他人。当警方赶到现场时,马某某趁机逃跑,最终被找回。在处理过程中,副所长王某某出于愤怒对马某某进行了踢打,结果马某某只受了轻微的软组织擦伤。事件真相逐渐浮出水面,但随之而来的却是教育局的态度,让人不禁深思。

教育局迅速介入调查,并发表了一系列声明。他们认为此次事件纯属学生之间的偶发打闹,根本不存在校园霸凌的情况。这样的认定引起了不少人的质疑。难道,六年级的学生对三年级学生的多次殴打,真只是简单的“玩耍打闹”?这一表态试图将问题轻描淡写、撇清责任,着实是一种对教育的藐视。

我们常常在校园中看到不同年级学生之间的相互交流,但当年长学生对低年级学生产生了恶性行为时,这可不是简单的打闹。教育局的态度显然未能认真对待此事,如果多个学生反映马某某曾对他们施暴,那说明问题已经不再是偶发事件,而是需要引起重视的现象。教育局的这一表态不仅缺乏敏感性,还可能导致类似事件的再次发生。

另一方面,对于民警的处理行为,虽然在正常情况下,执法人员是应以理智的方式处理问题,但在这一事件中,民警的强烈反应似乎并非毫无道理。面对一个多次殴打他人的学生,采取一定的警告措施,可以看作是对校园暴力行为的零容忍态度。执法人员需要保护的是受害者,而非始作俑者。面对孩子的行为,法律与消防的边界更加需要明确。

然而,问题的根源在于如何真正防止校园暴力的滋生。教育局虽然表示将对受害者提供心理辅导,但这注定无法解决过去的创伤,更无法彻底消除未来潜在的危险。仅将此类事件归咎于“打闹”而放任自流,只会使得暴力行为在校园内蔓延。我们强调的应是对化解矛盾和纠纷的长效机制和必要警示。

社会各界需要认真审视这一现象,推动校园内外的心理健康教育,明确暴力行为的界限,培养学生的同理心和互助精神。只有当社会对校园暴力的容忍度降至最低,同时建立起有效的干预和教育机制,才能保障学生在校园内的安全,也才是“非霸凌”事件根治的关键。

回顾此事件,我们不能忽视教育局的应对决策,也不能对民警的行为下过于严苛的评价。重要的是,作为社会成员,我们共同负责保护孩子们的成长环境,让每个学生都能在安全和谐的校园内学习与生活。对于校园暴力现象,唯有认清事态的严重性,才能避免问题的进一步恶化,促进教育的健康发展。

最终,这一事件不应仅仅被视为校园内个别行为的简单处罚,而要引发更广泛的社会讨论。如何保护弱小、如何处理校园暴力、如何设计健康有效的教育干预手段,都是我们必须认真对待的问题。希望未来的教育局和执法机构能更加关注这些深层次的问题,而非仅仅停留在事务性处理上。只有这样,才能真正地为学生们创造一个安全而又充满爱的学习环境。

评论列表