今天分享几个我在使用生成式AI提高生产力的小技巧,以及过往读过的相关书籍(关于思考方式和AI提示词),可能会对大家有所帮助:

① 我平时使用哪些AI对话大模型?

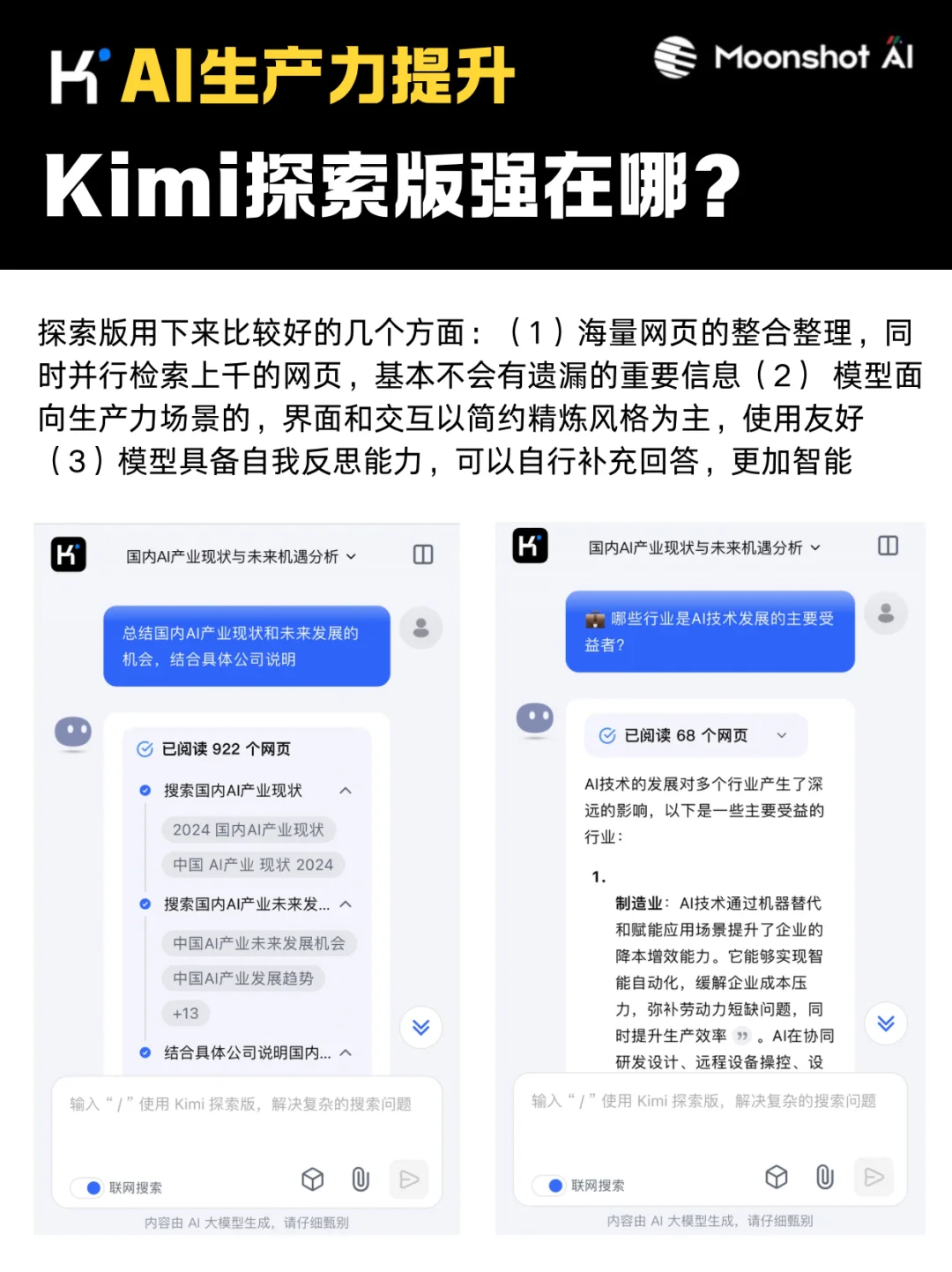

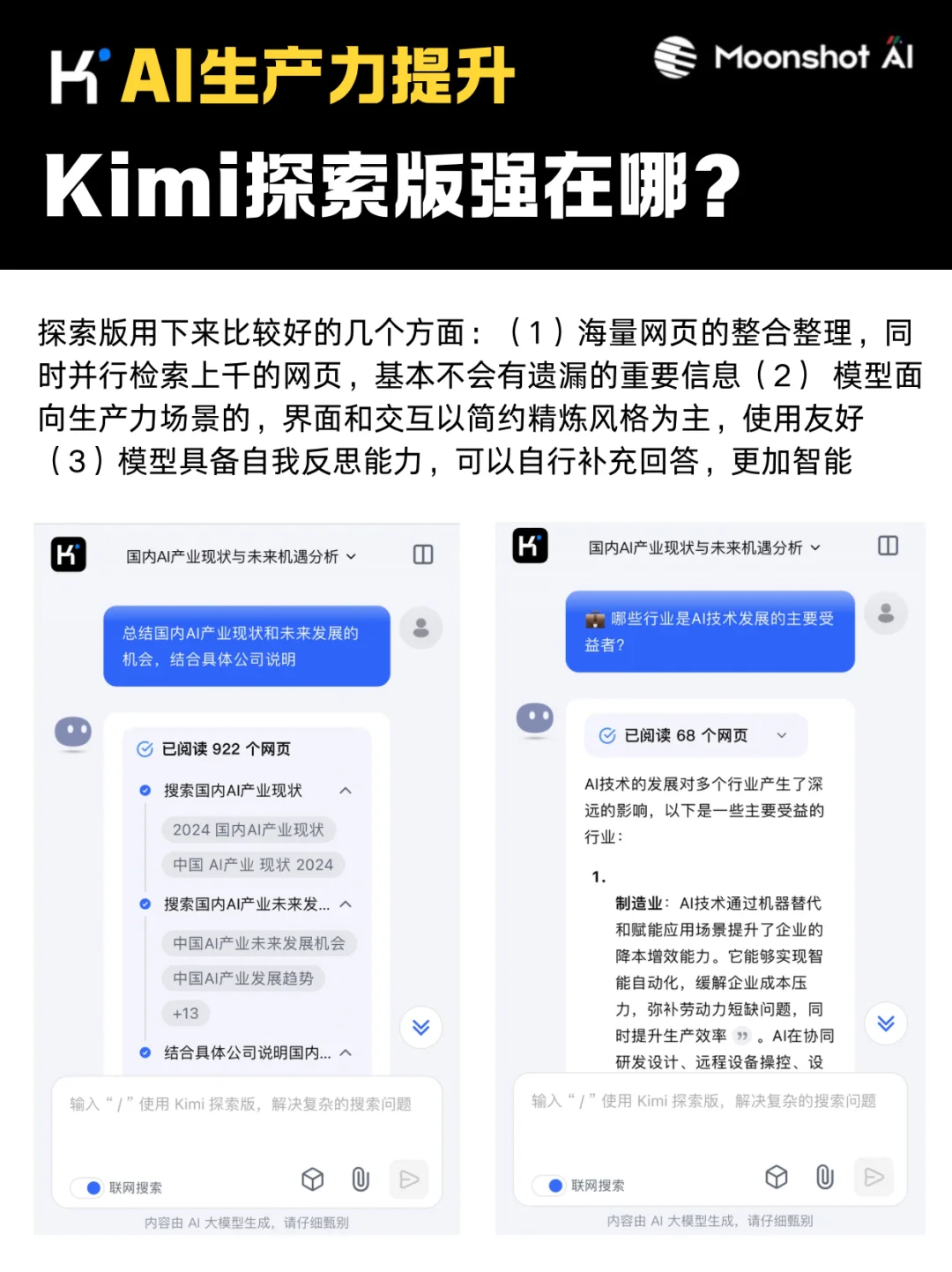

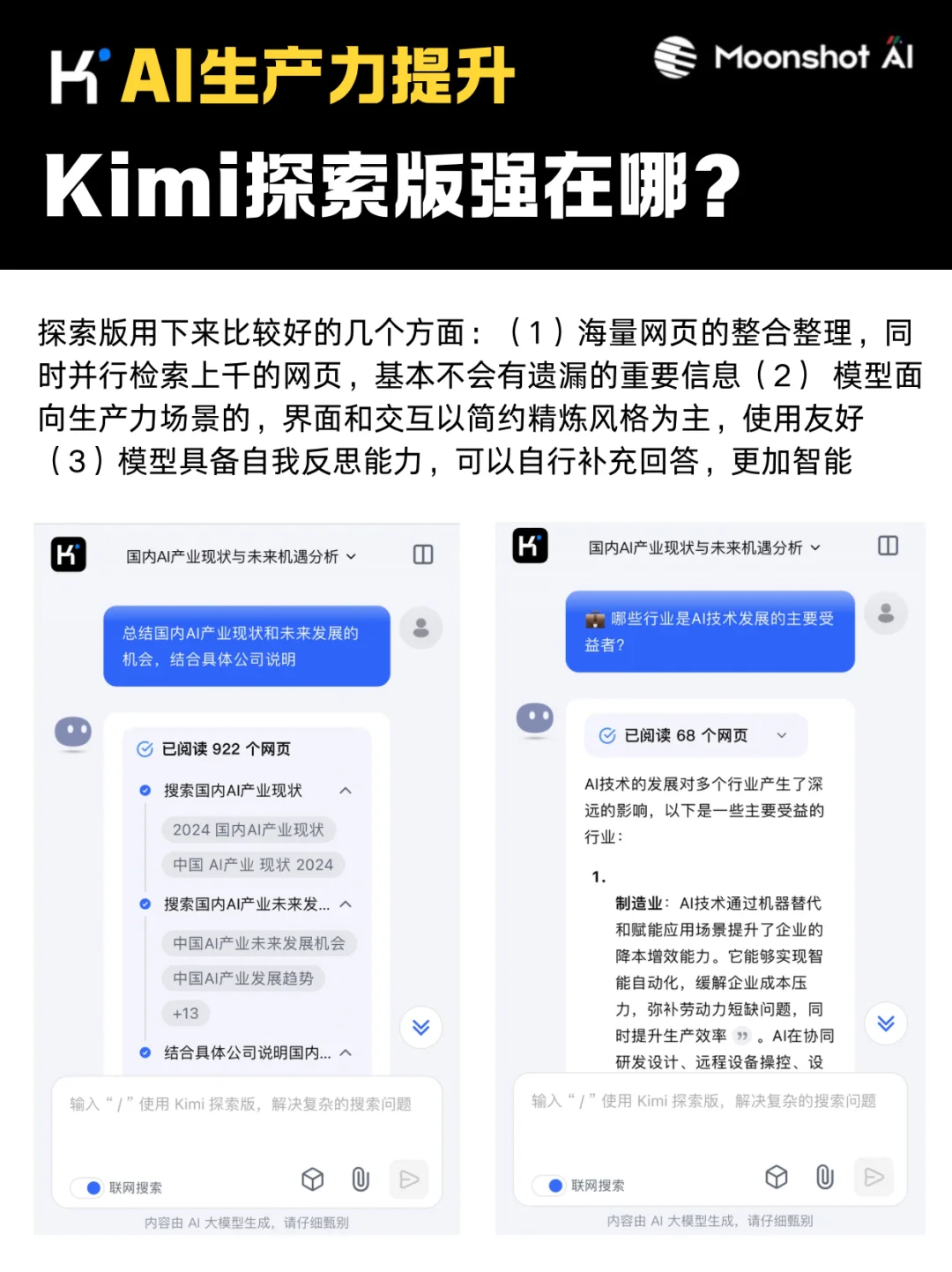

英文检索时主要用chatgpt和perplexity,因为之前chatgpt没有实时搜索功能,所以perplexity会多用一些;中文检索主要使用Kimi,交互界面比较简约友好,最新推出的kimi探索版也尝试了一下,生成内容的质量和深度都有提升,面向负责问题的拆解和响应能力更强,更适合生产力场景。

② 我比较常用的一些AI应用小技巧?

1. AI+思维模型式提问:在提问前对问题有个初步评估,看看哪个模型拆解问题比较合适,之后我会让AI按照这个模型的边界条件来作答,这样回答内容不会太发散,有助于提升效率,常见的15模型我放在了第一张图,也推荐了以往看多的,对提高自己模型思维有帮助的三本书,分别是《Business analysis techniques 》、《万能的模型》、《麦肯锡思考工具》。

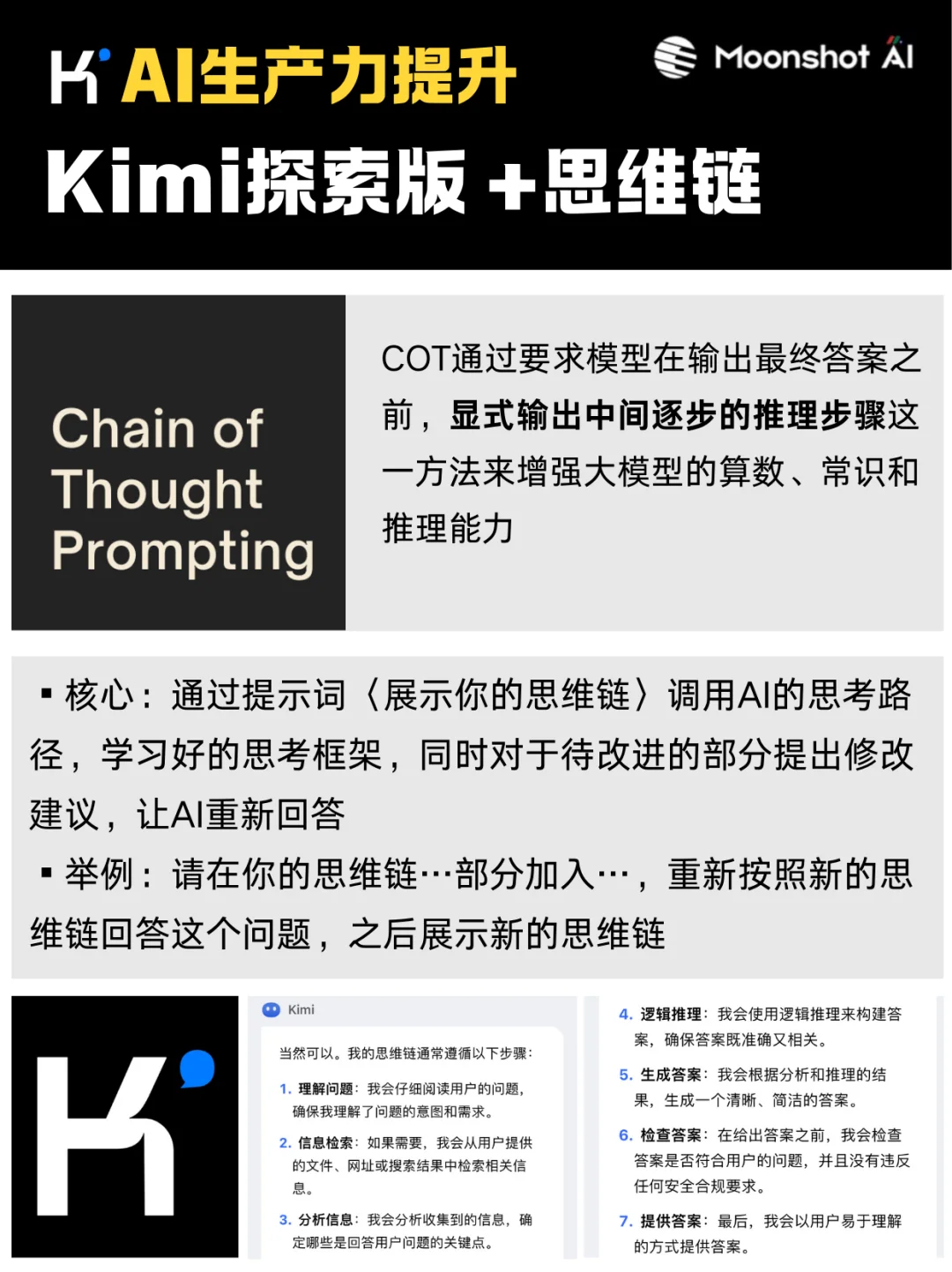

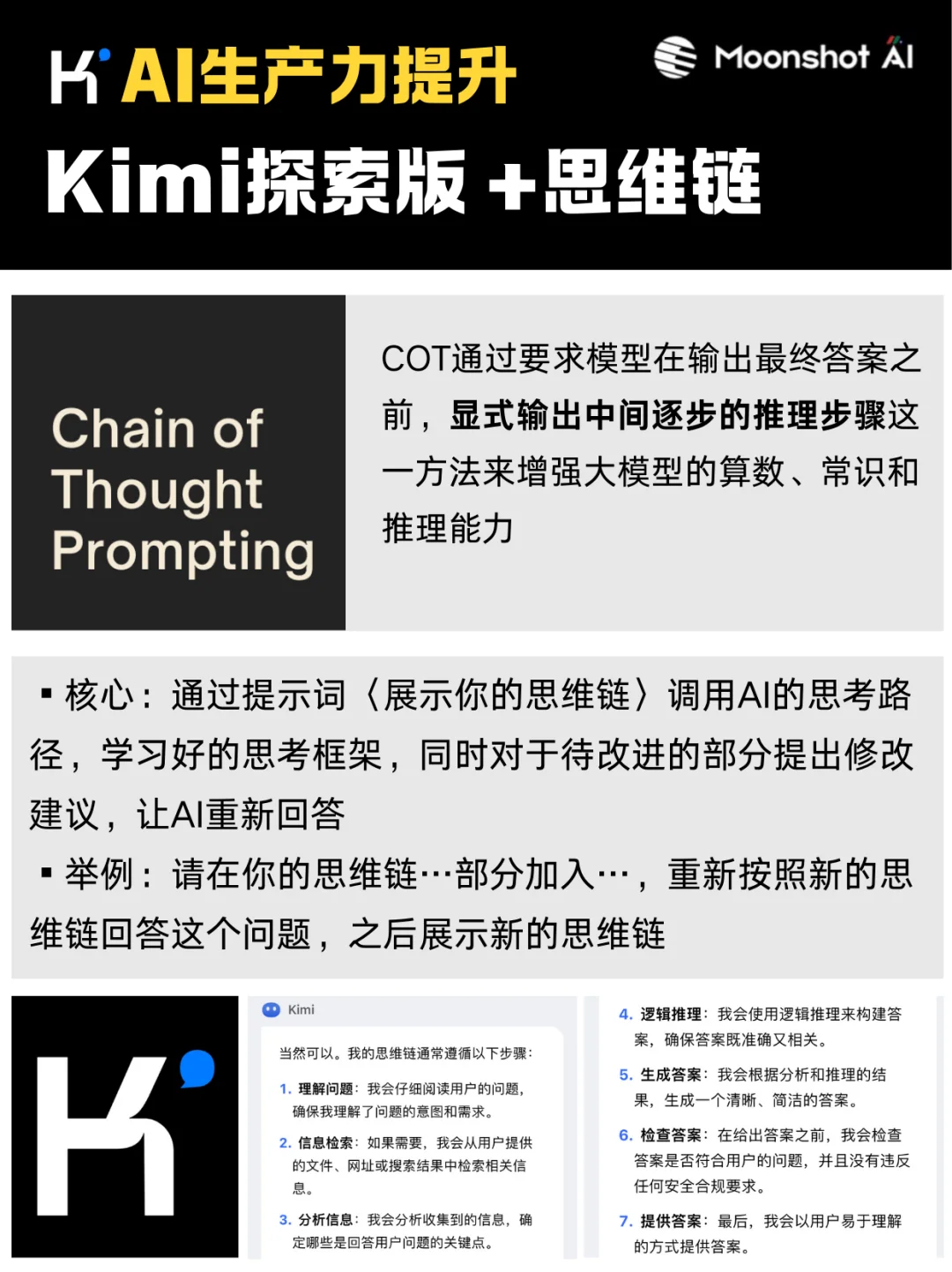

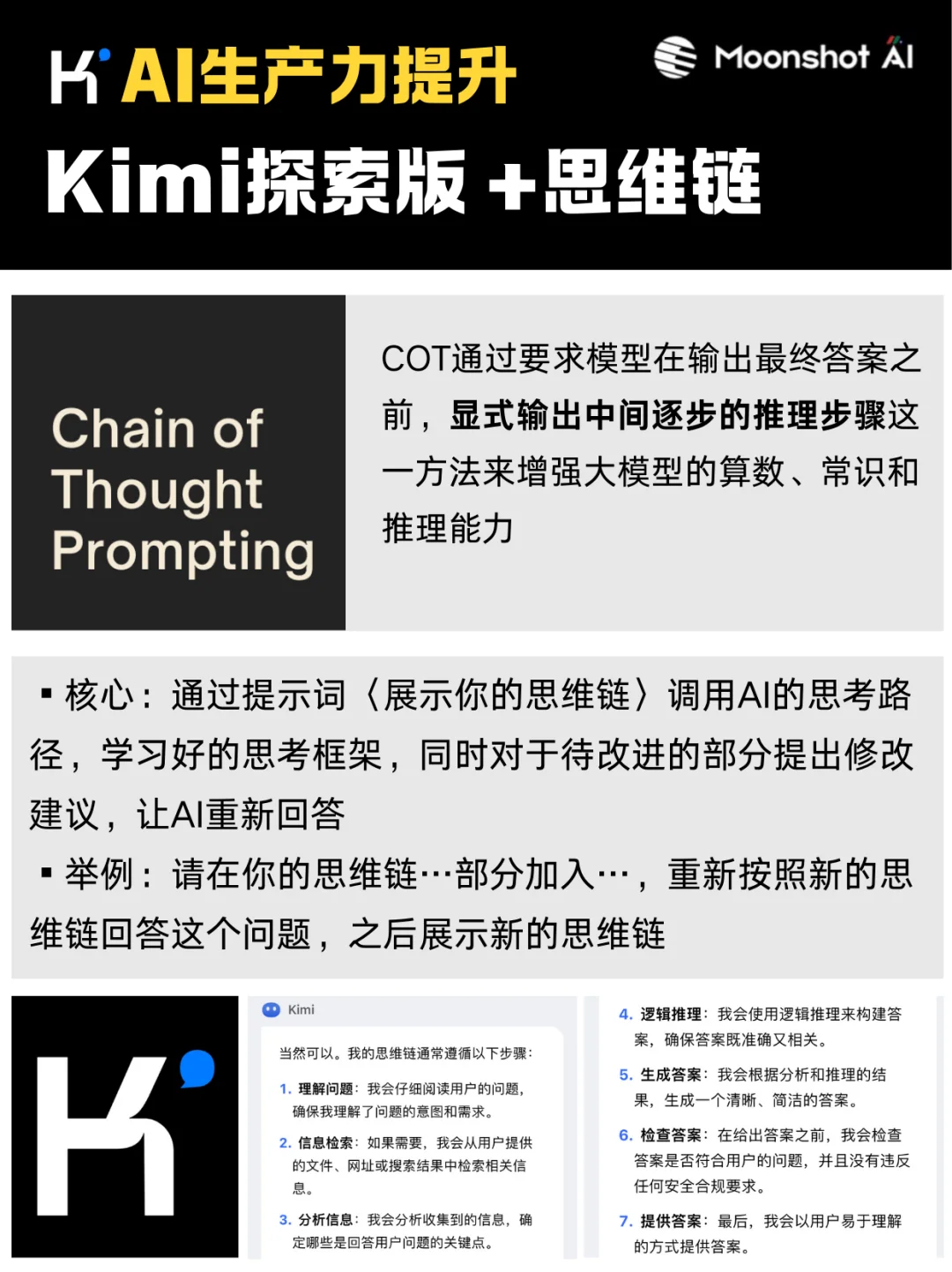

2. AI+chain of thought(COT),因为AI模型的知识库比较强大,我会让AI在复杂回答上展示它的思考过程,并借鉴它的思维方式,对于需要改进的地方也会要求AI优化它的思维链并重新回答,这样可以边看AI表演边学习它的思路,对提高生产力很有帮助。

3. AI+COSTAR法则,目前有很多提问方式,我比较习惯的还是COSTAR,涵盖的内容比较全面,更加场景化,尤其是对于需要Story-telling的场景更合适,我们需要的是拟人化的表达,而不是生硬的套路,有兴趣的可以试试这个法则。

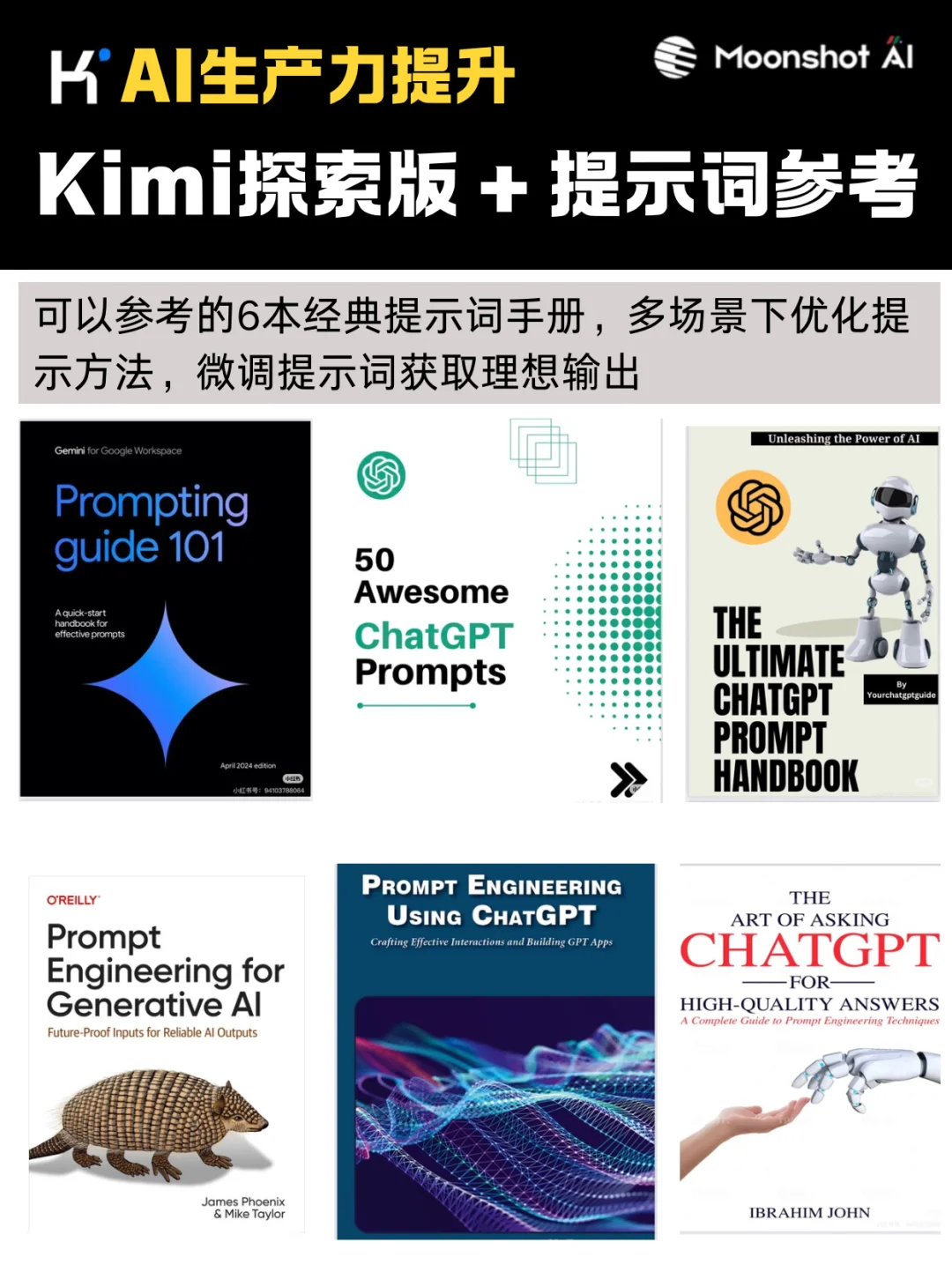

4. 阅读经典的提示词数据,我再图中列举了6本,有些是场景导向的,有些是专有模型导向的,也有是通用的,博采众长总是没错的。

③ 我目前考虑在用AI做什么?

准备搭建AI Agent工作流,之前已经尝试搭建了几个简单的工作流,效果只能说是70分的水平。因为本身工作流工具也在优化调整,重要的是始终确保自己了解这些工具的最新进展,并在合适的时候丝滑移植,而不是从头开始学起,大概就是这样。