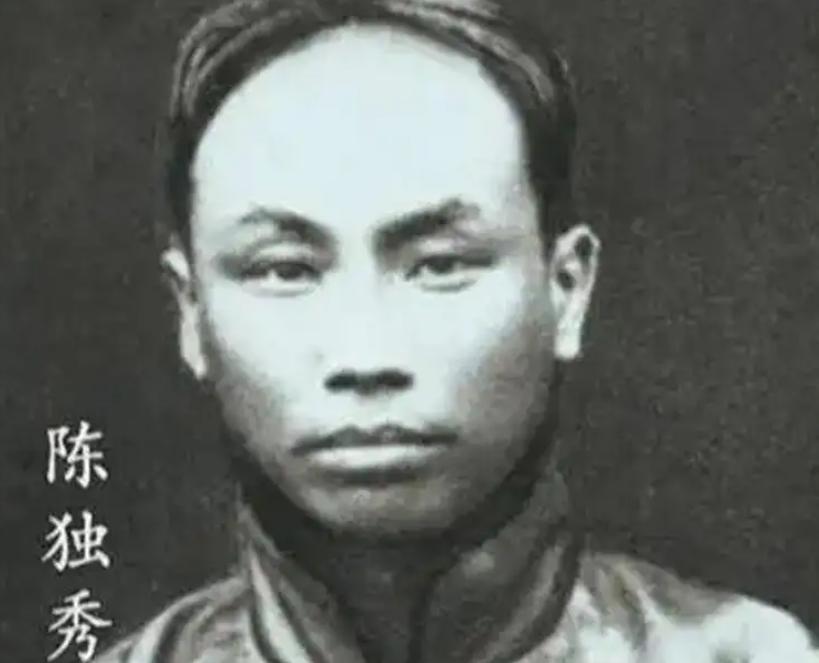

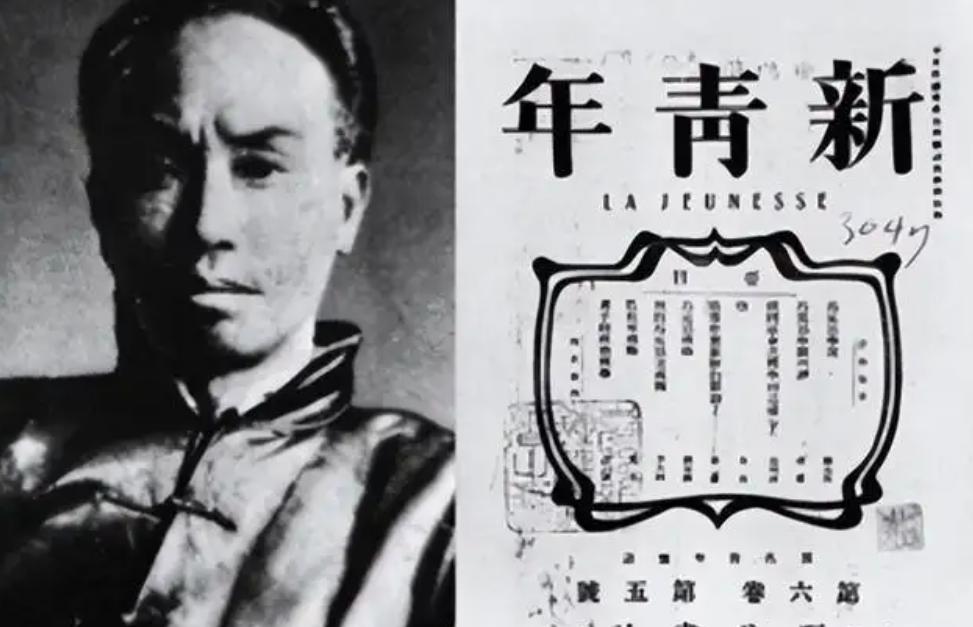

"可以来延安,但必须满足三个条件。"1937年的一个深秋,在陕北延安的窑洞里,毛主席听闻陈独秀想来延安的请求后,沉思良久,说出了这番意味深长的话。 这位曾经的中国共产党主要创始人,正站在人生的又一个重要转折点上。 旧时代的夕阳下,独秀山静静矗立,见证着这位安徽怀宁青年的成长历程。少年陈庆同虽出身富裕,却对腐朽的科举制度深恶痛绝。 命运弄人,他为敷衍母亲参加考试,竟意外考中秀才第一名。 二十世纪初的东北之行,成为改变陈独秀命运的转折点。目睹山河破碎、民不聊生的惨状,这位年轻的知识分子内心燃起救亡图存的烈火。 留日期间的抗争经历,更坚定了他投身革命的决心。 革命浪潮汹涌,陈独秀在上海创办《国民日日报》,以笔为刀,揭露封建统治的罪恶。随后又在家乡创办《安徽俗话报》,用通俗易懂的语言唤醒民众。 当袁世凯的复辟野心日渐显露时,他毅然在北京创办《新青年》,这份刊物如同黑暗中的明灯,照亮了无数青年的革命道路。 建党之初,陈独秀与李大钊携手并进,共同开创革命事业。然而在第一次国共合作时期,他在重大问题上作出了错误决断,导致革命遭受挫折。党虽对他保持关怀,但他还是在1932年被国民党投入监狱。 1937年出狱后,面对抗日救亡的历史使命,陈独秀萌生了前往延安的想法。毛主席得知后提出了三个要求:放弃托派思想并认错、支持抗日统一战线、拥护党的路线。这些条件凝聚着革命的原则性和党的宽容。 陈独秀的倔强性格使他难以完全接受这些条件,特别是承认错误这一点。尽管如此,他依然心系革命,在抗战期间四处奔走呼吁抗日。即便在重庆养病期间,他仍关注时局,为民族解放事业贡献余热。 1939年,周恩来冒着战火专程看望陈独秀,再次表达了党对这位老同志的关怀。虽然陈独秀因年事已高婉拒了重返延安的邀请,但这次会面见证了中国共产党的博大胸怀。 1942年,陈独秀在江津走完了他传奇的一生。他的革命历程虽有曲折,但为中国革命开创的新文化运动,培养的革命青年,以及在党的创建时期作出的贡献,都在中国革命史上留下了不可磨灭的印记。 他的故事告诉后人:革命道路充满坎坷,但只要始终心系人民,纠正错误,革命事业必将不断向前。