“脸都不要了!”2022年深圳,婆婆因为儿子结婚,自掏腰包出162万,给儿子媳妇买了套604万的房,没想到新婚不久,儿媳就和儿子分居闹离婚,儿子直接把房子卖了1280万,把钱全打给母亲,儿媳却要求分割增值的那部分,儿子急眼了:房子是我妈出的首付,还的月供,你凭什么分?夫妻闹到法庭,随后,儿子拿出一份证据,法院的判决让女子傻眼了。

结婚前,王阿姨慷慨地拿出162万元,帮助女儿和女婿在寸土寸金的深圳买下了总价604万元的房子。

随着时间推移,李明和陈婷的感情逐渐出现裂缝。当夫妻关系陷入低谷时,房子成为了最敏感的触点。

李明认为,王阿姨的钱是给他们的"婚嫁礼",是无条件的赠与。陈婷则坚持,母亲的钱应该被视为夫妻共同财产的一部分。双方各执一词,最终选择离婚。

案件进入司法程序,关键在于如何认定这笔钱的性质。法院审理时,重点关注了几个核心细节:首付款的来源、缴纳凭证、是否存在代持协议等。

有意思的是,几乎在同一时间,上海发生了一起极其相似的案例。小王、小孙夫妻同样面临类似困境,连出资金额都惊人地一致——162万元。这或许印证了一个社会普遍现象:父母慷慨相助,却未必能阻挡婚姻的裂变。

最终,法院的判决相当明确:王阿姨的这笔钱,属于对女儿女婿的无偿赠与,不应被视为夫妻共同财产。房产归属清晰,增值部分的分割请求被驳回。

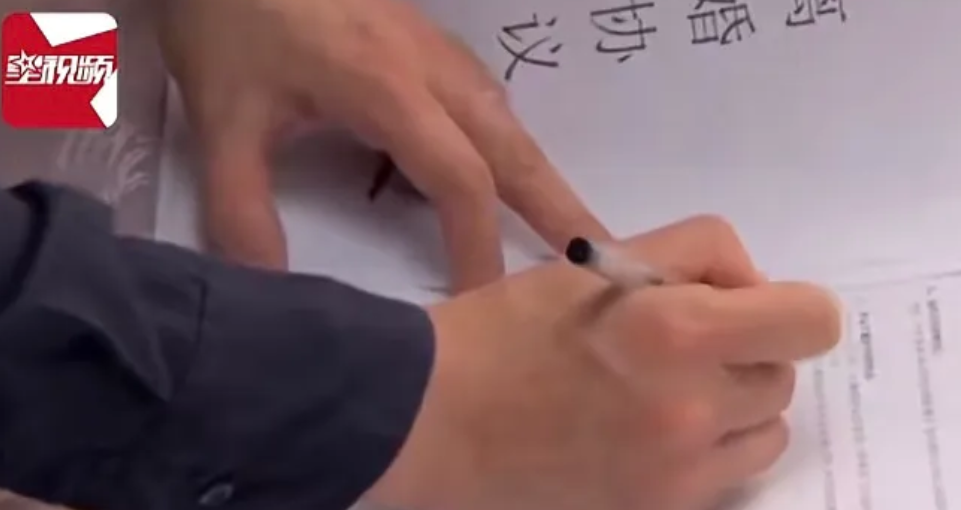

所以说家庭财务关系一定要清清楚楚。再亲密的关系,也需要用白纸黑字写明白。父母支持孩子,不等于可以干预孩子的私人领域。

回望整个故事,无非是一个再平常不过的人生缩影:钱,可能是最廉价的感情黏合剂,也可能是最锋利的离婚利刃。

讲真的,谁又能完全料到呢?一份本应充满爱意的礼物,最后却成了家庭的裂痕。