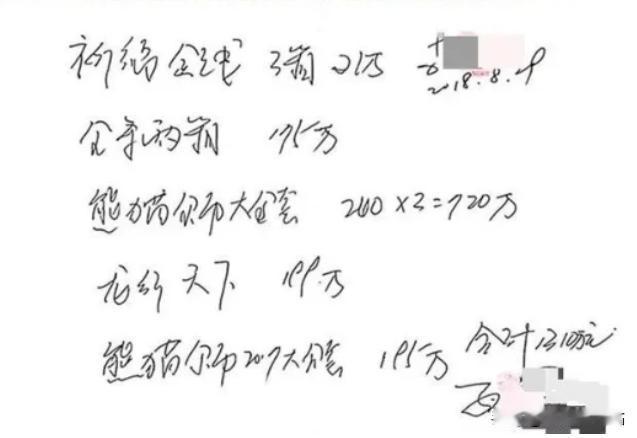

2018年,辽宁大连,一位经营海产和服装的女子苦心积攒了1310万元,满怀期待地将这笔钱存入银行,当她前往银行取款时,却遭遇了一场匪夷所思的事件。柜员在慌忙中故作镇定地溜走。随着支行主任的出现,事情变得更加扑朔迷离——他声称女子的钱已被用于购买黄金,却未能提供任何证据。 (信源:上观新闻——1310万元存款被银行员工“偷”走,大连一女子追讨4年未果) 2018年,对很多人来说只是平凡一年,但对于大连女商人于娜来说,却是噩梦的开始。这一年,她辛苦打拼积攒的1310万存款,在某支行离奇“蒸发”,仿佛掉进了一个无底黑洞。 在金钱的世界里,数字背后往往承载着人们的汗水和梦想。对于娜来说,那串长长的数字代表的不仅仅是金钱,更是她数年辛勤工作的成果,是她对美好明天的憧憬。 但是,不幸的是,所有这些梦想和期待在一个瞬间烟消云散。 让我们回到2018年8月29日的那一天,于娜踏进了大连瓦房店支行的门槛,她此行的目的是领取自己存在那里的1310万人民币。 这些钱是她通过多年经营海产养殖和服装生意攒下的,是她未来的经济依托和生活保障。可是,当她满心欢喜地走到银行的柜台前,得到的却是一个令人震惊的消息:她的账户里一分钱也没有了。 于娜震惊得不知所措,同时她也感到难以置信。 她立刻联系了之前负责她存款事务的经理孙琦,而孙琦给出的答复让她更加难以接受:那些钱都被用于购买黄金了。于娜从未允许孙琦代为投资,也没有收到任何关于购买黄金的通知。 这场突如其来的金融灾难令她不知所措,顷刻间她从一位拥有百万财富的商人沦落为背负重债的普通人。 银行,这个本应以高度的责任心和严谨的规章制度保护存款人资产的地方,却在于娜的存款不翼而飞的事件中表现出了监管的缺失。 孙琦作为银行的一名高级管理人员,竟然能在未经客户许可的情况下,擅自挪用巨款进行个人投资和挥霍,这暴露了银行内部管理的巨大缺陷。 银行既没有对员工权限做出严格的界定,也没有对大额资金流动实施有效的监控,更没有及时察觉和阻止孙琦的不法行为。这无疑是对客户信任的极大背弃,也对金融系统的稳定带来了巨大的风险。 孙琦的不法行为并不是短期形成的,而是长期累积的结果。他利用自己的职位之便,挪用了包括于娜在内的多位客户存款,金额累计高达四千万。 这表明银行的监管体系存在根本性的问题,而不仅仅是个体行为的失职,而是整个管理体系的失效。为何银行的“防火墙”没有发挥作用? 这值得我们深思。孙琦的犯罪行为固然可恨,但银行在监管上的失职同样不可推卸责任。 银行作为金融机构,有义务确保存款人的资金安全,对员工行为实施有效监督。 孙琦的犯罪行为发生在银行内部,银行理应承担相应的责任。 但是,银行试图将所有责任推给孙琦一人,这是极不负责任的态度。 在于娜遭遇的存款丢失案中,2019年1月,她将中国银行告上法庭,寻求赔偿,但因为孙琦的刑事诉讼尚未完结,她的诉讼请求遇到了阻碍。于娜的追偿之路显得尤为崎岖。 那1310万存款,对她而言是多年的积蓄,现在不知何时能追回,令她深陷无尽的失望与焦灼。于娜的追偿之旅充满着艰险和不确定。 孙琦虽在初次审判中被判19年监禁及250万罚款,但对于于娜来说,这只是漫漫长路上的一小步。 孙琦的资产不足以支付所有受害者的损失,而银行也未主动承担赔偿责任,使得案件进展停滞,于娜的1310万存款去向成谜。 法律角度分析,于娜可在孙琦的刑事诉讼完结之后,重新提起民事诉讼,寻求银行的赔偿。 但是,这起诉讼的成功几率有多大,仍是未知。漫长的法律程序和昂贵的诉讼费用给于娜带来了额外的负担。 于娜的经历并非孤立事件,近年来银行存款挪用案件频发,为我们敲响了警钟。 我们该如何保护自己的财产安全?这不仅要求个人增强风险防范意识,还需要对金融监管进行强化,完善法律法规,杜绝监管疏漏,严厉打击非法行为,才能从根本上保证存款人的资金安全和金融市场稳定。 于娜事件的结果尚在未定之中,但它已然成为一个标志性的案例,激发了社会对银行监管问题的高度关注和深刻反思。 我们期待法律能给予于娜一个公正的裁决,同时期望相关部门能够以此为契机,完善银行监管机制,防止类似事件重演。 只有这样,我们的财产才能真正安全,金融市场才能更加健康、有序地发展。