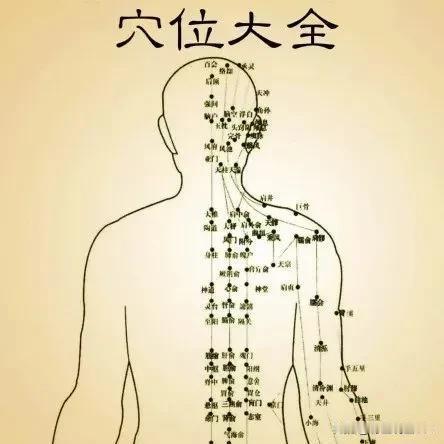

穴位养生:常见病自我调理指南 在中医理论中,穴位是人体经络之气输注于体表的特殊部位,通过刺激这些穴位,可以调整人体的生理功能,达到治疗疾病、保健养生的目的。本文将介绍一些常见病症的中医穴位调理方法,帮助大家在日常生活中进行自我保健。 一、落枕 落枕多因睡眠姿势不当或颈部受寒所致,表现为颈部疼痛、僵硬,活动受限。此时,可按摩列缺穴和合谷穴。列缺穴位于前臂桡侧缘,腕横纹上1.5寸处,具有疏风解表、通经活络的功效;合谷穴位于手背第1、2掌骨间,当第2掌骨桡侧的中点处,能镇痛通络,是治疗头面部及上肢疼痛的要穴。 二、肩周炎 肩周炎,又称“五十肩”,以肩部疼痛、活动受限为主要特征。可按摩肩贞穴、肩井穴和条口穴。肩贞穴位于肩关节后下方,腋后纹头上1寸处,能舒筋活络;肩井穴位于肩上,大椎穴与肩峰连线的中点,有祛风清热、活络消肿之效;条口穴在小腿前外侧,当犊鼻下8寸,距胫骨前缘一横指(中指),能舒筋活络,缓解肩痛。 三、荨麻疹 荨麻疹是一种过敏性皮肤病,表现为皮肤突然出现风团,瘙痒难忍。可按摩曲池穴、大椎穴和血海穴。曲池穴位于肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽与肱骨外上髁连线中点,能清热祛风、调和营卫;大椎穴位于后正中线上,第7颈椎棘突下凹陷中,有解表散寒、清泻里热之功;血海穴位于股前区,髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处,能活血化淤、祛风止痒。 四、风寒感冒 风寒感冒表现为恶寒发热、头痛身痛、鼻塞流涕等症状。可按摩风池穴、肺俞穴。风池穴位于项部,枕骨之下,与风府穴相平,胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处,能祛风解表;肺俞穴位于第三胸椎棘突旁开1.5寸,能宣肺理气、止咳平喘。 五、发热 发热是多种疾病的常见症状,可按摩大椎穴、十宣穴和尺泽穴。十宣穴位于手十指尖端,距指甲游离缘0.1寸,能清热开窍、醒神救急;尺泽穴位于肘横纹中,肱二头肌腱桡侧凹陷处,能清热肃肺、通络止痛。 六、头痛 头痛可因外感、内伤等多种原因引起,可按摩太阳、百会、风池和合谷穴。太阳穴位于眉梢与目外眦之间,向后约一横指的凹陷处,能疏风止痛;百会穴位于头顶正中线与两耳尖连线的交点处,能醒脑开窍、安神定志。 七、面瘫 面瘫,即面神经麻痹,表现为面部肌肉瘫痪,表情僵硬。可按摩合谷、颊车、承浆穴。颊车穴位于面颊部,下颌角前上方约1横指(中指),当咀嚼时咬肌隆起,按之凹陷处,能疏风通络、活血止痛;承浆穴位于面部,颏唇沟的正中凹陷处,能生津敛液、舒筋活络。 八、咳嗽 咳嗽是呼吸系统疾病的常见症状,可按摩少商、肺俞、天突穴。少商穴位于手指,拇指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸,能清热利咽、开窍醒神;天突穴位于胸骨上窝中央,能宣肺化痰、止咳平喘。 九、月经不调 月经不调是女性常见妇科疾病,可按摩三阴交、阴陵泉、脾俞穴。三阴交位于小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方,能健脾益肾、调肝养血;阴陵泉位于小腿内侧,当胫骨内侧髁后下方凹陷处,能健脾利湿、益肾调经;脾俞穴位于第11胸椎棘突下,旁开1.5寸,能健脾和胃、益气养血。 十、腰痛 腰痛可由多种原因引起,如腰肌劳损、腰椎间盘突出等,可按摩肾俞、环跳、委中穴。肾俞穴位于第二腰椎棘突旁开1.5寸,能温补肾阳、强健腰膝;环跳穴位于股外侧部,侧卧屈股,当股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外1/3与中1/3交点处,能舒筋活络、强健腰膝;委中穴位于腘横纹中点,当股二头肌腱与半腱肌肌腱的中间,能舒筋活络、缓急止痛。 十一、痛经 痛经是女性经期常见症状,可按摩太冲、血海、关元穴。太冲穴位于足背第1、2跖骨间,跖骨结合部前方凹陷中,能疏肝解郁、理气止痛;关元穴位于下腹部,前正中线上,当脐中下3寸,能培元固本、补益下焦。 十二、痰多 痰多可由多种原因引起,如慢性支气管炎、慢性咽炎等,可按摩丰隆、天突、膻中穴。丰隆穴位于小腿外侧,外踝尖上8寸,胫骨前肌的外缘,能化痰止咳、和胃降逆;膻中穴位于胸部前正中线上,平第4肋间,两乳头连线的中点,能宽胸理气、止咳平喘。 十三、胃痛 胃痛是消化系统常见症状,可由胃炎、胃溃疡等疾病引起,可按摩足三里、梁丘、中脘穴。足三里位于小腿外侧,犊鼻下3寸,胫骨前嵴外1横指处,能健脾和胃、调中理气;梁丘穴位于股前区,髌底上2寸,股外侧肌与股直肌肌腱之间,能理气和胃、通经活络;中脘穴位于上腹部,前正中线上,当脐中上4寸,能和胃健脾、降逆利水。 十四、泄泻 泄泻,即腹泻,可由多种原因引起,如消化不良、肠炎等,可按摩天枢、足三里、内庭穴。天枢穴位于腹中部,平脐中,距脐中2寸,能调理肠胃、消食导滞;内庭穴位于足背第2、3趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处,能清胃泻火、理气止痛。

评论列表