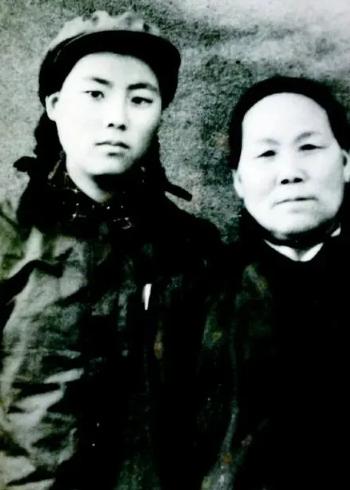

“你不说,这饭我一口不会吃。”1940年,山东一大娘家里住了一个班的八路军战士,然而大娘给他们做了一锅米饭后,部队首长竟突然向大娘问道:“小兰呢?”看着大娘支支吾吾不愿意说,首长便说出了这句话。 在沂蒙那片古老而神秘的山峦之间,有一位名叫方兰馨的普通农家妇女,她以非凡的胆识和坚定不移的信念,编织了一段激荡人心的革命传奇。方兰馨与她的伴侣周振山,均为共产党的隐秘战士,他们在那烽火连天的岁月里,于市井小巷间悄无声息地传递着至关重要的情报,为革命的胜利默默铺路。 然而,命运多舛,周振山在一次至关重要的任务中,为了保护党的重要领导人安全过境,不幸暴露身份,英勇就义。这一噩耗,如同晴天霹雳,却未能撼动方兰馨内心的坚韧与信念,反而让她更加坚定了与敌人斗争到底的决心。 时间回溯至抗日战争最为艰难的时期,那时的八路军战士们,在敌人的围追堵截下,面临着前所未有的生存挑战。粮食短缺,成为了困扰部队的一大难题。战士们饿着肚子,却依然坚守在战斗的最前线,用血肉之躯筑起了一道坚不可摧的防线。在这危急关头,方兰馨做出了一个令人动容的决定——她决定牺牲自己最心爱的东西,以换取战士们的一餐温饱。 那是一个寒风凛冽的冬日,方兰馨含泪将自己的幼女周庆芝托付给了一户家境殷实的乡绅家庭,用这笔“交易”换来了珍贵的二十斤小米。这不仅仅是粮食,更是方兰馨对革命事业的深情厚谊,是对战士们无私奉献的最好诠释。 当部队首长听闻此事,他震惊之余,更多的是对方兰馨深沉大爱的敬佩与感动。他坚决表示,若不知晓这粮食背后的故事,他宁愿饿着肚子,也不愿接受这份沉甸甸的情谊。在首长的坚持下,方兰馨终于吐露了实情,战士们听后,无不潸然泪下,他们自发地凑齐了银两,将小庆芝从乡绅家中赎回,这一幕,成为了那段艰难岁月里,军民情深最真实的写照。 方兰馨的革命精神,如同一股清泉,滋养着女儿周庆芝的心田。在红色家庭的熏陶下,周庆芝自幼便怀揣着崇高的理想,她立志学医,希望以自己的医术,为百姓解除病痛,延续母亲未竟的事业。在漫长的求学道路上,周庆芝始终铭记母亲的教诲,将沂蒙精神内化于心,外化于行。她不仅医术精湛,更拥有一颗为民服务的心,无论是在战火纷飞的年代,还是在和平建设的时期,周庆芝都用自己的实际行动,践行着对人民的承诺。 退休后的周庆芝,并未选择安逸的生活,而是将更多的精力投入到宣讲沂蒙精神的伟大事业中。她深知,那段历史不应被遗忘,那些为了国家和民族独立而英勇牺牲的先烈们,更值得被后人铭记。周庆芝经常深入到学校、社区、企事业单位,用自己的亲身经历,讲述着那段烽火岁月中的感人故事,让更多的人了解沂蒙精神,感受革命先辈的崇高情怀。她的演讲,如同一盏明灯,照亮了人们的心灵,激发了无数人的爱国情怀和奋斗精神。 方兰馨与周庆芝母女的故事,只是沂蒙山区无数革命妇女中的一个缩影。在那个动荡不安的年代,还有无数像她们一样,用柔弱的肩膀扛起了民族的希望,用坚定的信念点亮了革命的明灯。她们的事迹,如同一幅幅生动的画卷,展现了沂蒙妇女在革命斗争中的英勇与坚韧,也让我们深刻体会到了“军爱民,民拥军”这一伟大情感的深厚内涵。 今天,当我们站在新时代的起点,回望那段历史,我们不仅要缅怀那些为革命事业付出巨大牺牲的先烈们,更要从他们的身上汲取力量,传承和发扬沂蒙精神。我们要铭记红色家风,将革命精神内化于心、外化于行,以实际行动践行社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。在未来的道路上,让我们携手前行,共同书写新时代的辉煌篇章。