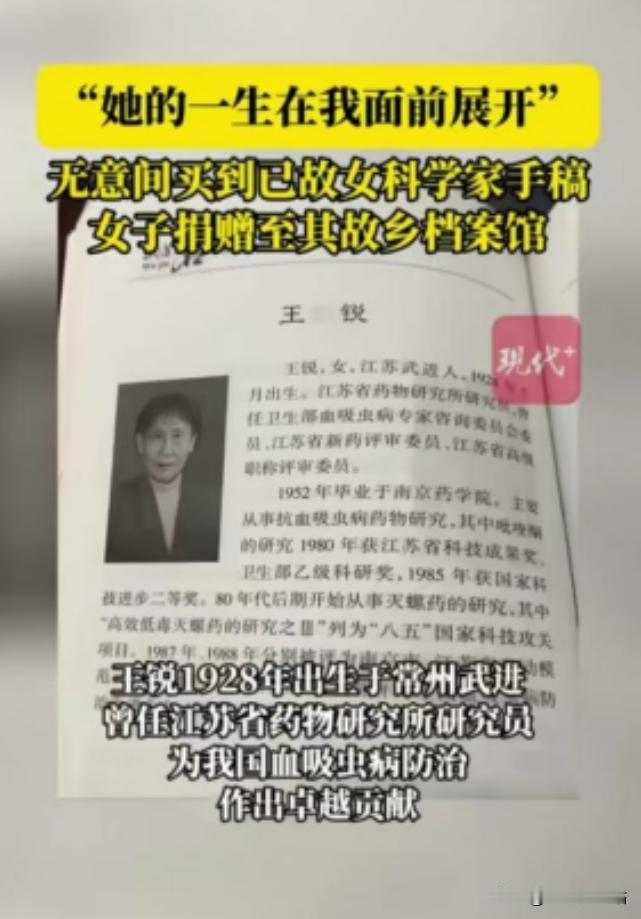

泪目了!南京,一个废品站里,女子在一堆旧物中发现了一份尘封多年的手稿,于是花了60元将其买下,将这一发现分享给了网友,没想到,网络的力量如同蛛网般将线索一一揭开,逐步拼凑出这个神秘科学家的真实身份。 信息来源:现代快报--“她的一生在我面前展开。”南京一女子无意间买到已故女科学家手稿,捐赠至其故乡档案馆。2024.10.24 你有没有想过,在废品站里那些被随意丢弃的旧物中,或许就藏着一段不为人知的传奇? 近日,在南京,一位名叫冯女士的寻常百姓遭遇了一桩奇妙经历。 她在一堆被人遗弃的旧书中发现了一段尘封的往事,一位长期为中国医疗健康事业默默耕耘的科学家因此重回公众视野。 故事还得从冯女士日常买菜的一幕说起。那一天,冯女士如同往常,步入菜市场,途经一处废品回收站时,一辆堆满旧籍的三轮车吸引了她的目光。 职业的敏感让她无法挪开脚步,开始浏览那些注定要送进造纸厂化为新纸的“旧纸”。 在一堆泛黄的书页中,几册厚重的手写笔记引起了冯女士的关注,纸张已变得易碎,墨迹也逐渐黯淡,但还能辨认出那是一系列实验的记载和数据研究。 好奇心驱使,冯女士询价于店主,店主随和,仅要了60元就把这堆“宝藏”卖给了她。 到家后,冯女士急不可耐地深入阅读这些笔记,尽管她对医学领域一知半解,但笔记中详细的公式、图表及专业名词让她感到,这绝非普通的记录,其主人无疑是一位学养丰富的专家。 为了解笔记主人的真实身份,冯女士将笔记的照片上传到网络,向广大网友求助。 不出所料,网友们迅速锁定了笔记主人的身份。 这位名叫王锐的医学研究者,1928年出生,曾是华东药学院(现中国药科大学)的毕业生,曾担任江苏省药物研究所的研究员,卫生部吸血虫病专家咨询委员会的成员,并享受国务院特殊津贴。 王锐的专长是抗血吸虫病药物研究,参与研发的吡喹酮荣获1985年国家科技进步二等奖,对我国防治血吸虫病贡献卓著。冯女士发现自己意外“发现”了一位科学家的珍贵手稿,既震惊又感动。 她意识至这些笔记不仅是王锐科研生涯的证明,还是中国医疗卫生事业发展历程的重要史料,必须妥善保存。在网友的指导下,冯女士联系了常州市武进区档案馆,将这些宝贵的资料无偿捐赠。 10月21日,冯女士亲手将这些资料送至档案馆,工作人员对冯女士的义举表达了深深的感谢,并承诺将妥善保管这些资料,供后世研究学习。 此事一经曝光,网络上议论纷纷。有人羡慕冯女士的机缘,有人对王锐的科研成就表示敬仰,而更多的人对王锐的手稿为何流入废品站感到不解和惋惜。 在上世纪五六十年代,像王锐这样默默奉献的科研工作者还有很多,他们或许没有惊天动地的壮举,但都在自己的岗位上兢兢业业,为新中国的建设贡献着自己的力量。 他们的名字,或许没有被载入史册,或许也不为人所知,但他们的事迹,值得我们永远铭记,他们的精神,值得我们代代传承。 王锐的故事也引发了我们对科研成果传承的思考。如何才能更好地保护和传承老一辈科学家的科研成果,让他们的心血不被埋没,是摆在我们面前的一道时代课题。 幸运的是越来越多像冯女士这样的人,开始关注老一辈科学家的故事,他们用自己的行动,让这些珍贵的历史资料重见天日,让那些为国家发展做出贡献的科学家们,得到应有的尊重和纪念。 王锐只是一个缩影,它背后,是无数科研工作者为中国医疗卫生事业发展所付出的艰辛努力。 如今,中国医疗卫生事业取得了长足进步,但我们不能忘记那些为之奋斗过的先驱们,是他们,为我们铺就了前进的道路,是他们,用自己的青春和汗水,换来了我们今天的幸福生活。