如果说弘农杨氏、汝南袁氏是东汉的两大顶流家族,那么曹魏时期的夏侯氏就是站在最顶端的几个家族之一。

夏侯淳、夏侯渊、夏侯尚、夏侯霸都是大家耳熟能详的名将,夏侯氏还出了一位大名士,就是本文的主角夏侯玄。

夏侯玄少有名望,仪表出众,时人称为“朗朗如日月之入怀”。

早在青年时代,夏侯玄便是名士领袖。彼时勋戚子弟喜好结党交游,清议朝政,这种行为被称作“浮华”,夏侯玄、诸葛诞、邓飏、田畴称为四聪,夏侯玄更是其中的首脑人物,被奉为宗主。

司马师当时亦在其中,与何晏、夏侯玄等人交游往来,对夏侯玄的影响力十分清楚(初,夏侯玄、何晏等名盛于时,司马景王亦预焉)

夏侯玄自然不知道自己的小迷弟将来会治他于死地,当时对夏侯玄最反感的反而是魏帝曹叡。

曹叡对于这种非官方的团体十分警觉,这让他联想到了东汉时党锢事变,,什么"三君","八俊"、"八顾"、"八及"、"八厨"等,八俊里的李膺最夸张,当时上李膺的府邸拜见,在读书人口中称之为“登龙门”,之前哪朝哪代敢说拜见臣子是去“登龙门”?关于党锢之祸,可以移步这几篇:

党锢之锅(1):士大夫与宦官的首次较量

党锢之锅(2):皇帝为什么会亲近宦官,讨厌士大夫?

党锢之锅(3):一手制造党锢之变的桓帝真的是昏君嘛?

曹叡后来借外戚事件,降夏侯玄为羽林监(弱冠为散骑黄门侍郎。尝进见,与皇后弟毛曾并坐,玄耻之,不悦形之於色。明帝恨之,左迁为羽林监。)

头脑被拿下后,何晏、邓飏、李胜等也纷纷遭到废黜禁锢(南阳沛国丁谧、东平毕轨咸有声名,进趣于时,明帝以其浮华,皆抑黜之)

当然夏侯玄即使被贬抑,因为是曹魏自己人(父尚,魏征南大将军。母曹氏,魏德阳乡主),依旧可以担任羽林监,掌宿卫之任。相较而言,司马师就比较悲催,消沉了十数年,直到四十多岁才再度出仕。

少帝曹芳即位后,大将军曹爽辅政,因为和曹爽有一层亲戚关系,夏侯玄是曹爽的表弟,被曹爽引为自己的心腹,夏侯玄历任散骑常侍、中护军(及爽秉政,乃复进叙,任为腹心,累迁散骑常侍、中护军)

夏侯玄上台后,连续提出几项惊世骇俗的改革举措:

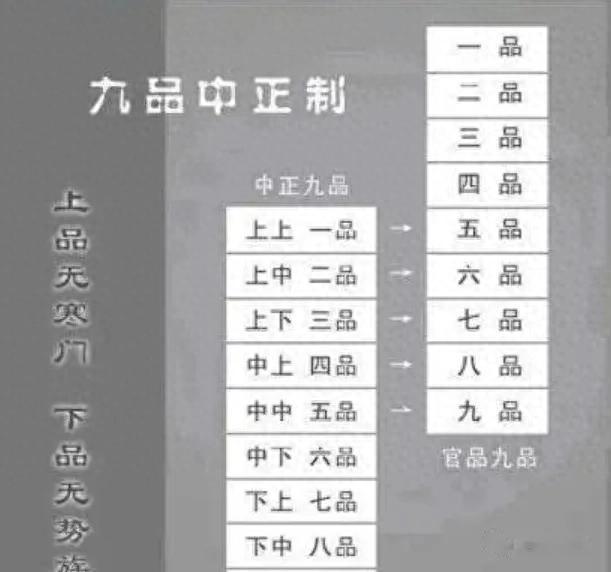

1、改良九品中正制

在这篇文章咱们讨论过九品中正制的两个标准:曹魏代汉,曹丕为何要用九品中正制?(上品无寒门,下品无高门最终给西晋的汉人带来了什么结局?

1)家世,也就是你的出身,往上追溯你的父辈、祖辈、先祖都当过什么大官,有没有封过侯,像汝南袁氏这样的四世三公自然就很容易当官了。

2)行状,个人品行才能的总评,基本上就是四字短语,比如“德才兼备”等等。

然后根据“家世”和“行状”这两方面来定品。九品中正制和东汉的“察举制”相比,区别在于“家世”这个因素真正开始制度化了。

九品中正制发展到后面,家世的权重越来越大,尤其是到了两晋时,就变成“上品无寒门,下品无高门”。

过去还有一些寒门子弟通过刻苦读书,获得贵人赏识,踏入官场。到了魏晋,没有强大的家族底蕴,哪怕你再文武双全、再学富五斗都没戏。

底层的优秀人才没有出头之日,权力都被门阀所统治,当然门阀也会出品一些人才,但是大部分都是素位尸餐的废物。

对于九品中正制的弊端,很多有识之士自然也看的清楚。变动九品中正制的标准太难,会得罪几乎所有的门阀。

司马懿和曹爽同时辅政时,曾提出一个办法,增加州中正官,由州中正官掌管州中数郡人物的品评。

对此,夏侯玄也拿出了自己的方案。

官员的升迁选拔,不应由中正官一家说了算,而是由尚书台决定。

中正官权力过大,导致人才的升迁取用,全在各地中正官一句话上,造成地方豪门势力膨胀。

夏侯玄的想法是中正官只考察人物品德,再由其上级领导负责能力的评级,最后由尚书台拍板。这样一来,选拔人才的权力就从中正官收回到了中央,从另一方面抑制地方豪族的势力(岂若使各帅其分,官长则各以其属能否献之台阁。台阁则据官长能否之第,参以乡闾德行之次,拟其伦比,勿使偏颇。中正则唯考其行迹,别其高下,审定辈类,勿使升降。台阁总之,如其所简,或有参错,则其责负自在有司)

相比限制中正官权力,夏侯玄任上最猛的举措就是改革州郡县制度。

他在《时事议》曾论述到:魏室之隆,日不暇及。五等之典,虽难卒复,可粗立仪准,以一治制。今之长吏,皆君吏民。横重以郡守,累以刺史。若郡所摄,唯在大较,则与州同,无为再重,宜省郡守,但任刺史;刺史职存,则监察不废。郡吏万数,还亲农业,以省烦费,丰财殖谷,一也。

曹魏延续东汉的结构,依然为刺史、郡守、县。

夏侯玄主张直接裁撤郡守这一层,如此一来,可以裁撤掉数万冗官。

夏侯玄不是盲目裁撤,他考虑的十分周全,一下子把郡守都裁撤了会不会影响地方治理呢?

大县之才,皆堪郡守,是非之讼,每生意异,顺从则安,直己则争。夫和羹之美,在于合异,上下之益,在能相济。顺从乃安,此琴瑟一声也,荡而除之,则官省事简,二也。

放心,大县县令的才干,比得上郡守,两者能力差不多。

但是两者经常会争论是非,常常产生不同的意见。太史慈入京申诉,就是因为郡守和州刺史的意见不同。朝廷不胜其扰,中央大佬们很多时候也没有办法分辩地方上的曲直,被迫出台一项政策,先接到谁上报的奏章就信谁的(会郡与州有隙,曲直未分,以先闻者为善)

现在把郡守这个层级干掉,也就省去了很多纠纷。

此外,拿掉郡守,可以选拔出更多的人才。夏侯玄对地方的弊端看得十分透彻,郡里的太守老爷高高在上,坐享一县的成果,繁难的工作却由下面的县令来做,但遇到官吏提拔,太守却可以捷足先登,真正为民办事的官吏却被留在下面始终得不到升迁。

今承衰弊,民人凋落,贤才鲜少,任事者寡,郡县良吏,往往非一。郡受县成,其剧在下。而吏之上选,郡当先足。此为亲民之吏,专得底下,吏者民命,而常顽鄙。今如并之,吏多选清良者造职,大化宣流,民物获宁,四也。

如果把太守都撤销了,那些为民做主的县令自然更容易被朝廷发现,提拔。

还有更多好处。

郡守们高权重,往往利用职权照顾、回护朋党亲戚和乡邑的旧交故友,如果谁不合意,便借官府的名义去整治。民众艰难困苦、凋弊,祸害就产生在这里。如果把它们合并到县一层,这些问题就可以大幅度的削弱(又干郡之吏,职监诸县,营护党亲,乡邑旧故,如有不副,而因公掣顿,民之困弊,咎生于此。若皆并合,则乱原自塞,三也。)

古代还有个很大问题就是通讯手段不发达,往往地方上的事情,中央很晚才能知晓。如果遇到刻意瞒报,更是无从了解地方详情(若省郡守,县皆径达,事不拥隔,官无留滞。三代之风,虽未可必,简一之化,庶几可致便民省费,在于此矣)

撤除了郡守这一层,县里便可以直接通达上层,事情的上传下达便不会壅塞堵滞。

此外,夏侯玄还为新的体系打了两个补丁。

1、根据人数来合理设定官职:制使万户之县,名之郡守;五千户以上,名之都尉;千户以下,照旧称为令、长(令长如故)

2、业绩好,能力强,就让他挑更大的担子,其所治理的人口、权力也随之增加。自长以上,考课迁用,转以能升,所牧亦增。

能力越强,职责越大,如此官职与才干可以匹配,治理和功绩井然明朗,任免升降就不会乱了。

削减郡县官员数量,提高行政效率,同时减轻百姓负担。如果夏侯玄能做到,足以跻身古代改革者强榜之列。

夏侯玄的改革举措还没结束。

曹魏建国初期,曹操便多次提倡各级官吏要节俭,甚至在建安十二年提出了“禁酒令”,目的就是节约粮食,曹丕虽说稍有放宽,但总体思路还是保持其父的路子。

到了曹叡这代,自小长于深宫之中的他自然不知民间的疾苦。在位前期,因为有蜀汉的巨大压力,尚能励精图治。诸葛亮死后,蜀汉停止北伐,曹叡彻底放飞自我,开始大兴土木,广建宫殿(是时,大治洛阳宫,起昭阳、太极殿,筑总章观。百姓失农时,直臣杨阜、高堂隆等各数切谏,虽不能听,常优容之)

再加上曹魏后期逐渐形成的清谈之风以及更猛的“五石散”。

最开始五石散是药用的,但后来被曹爽的心腹吏部尚书何晏(曹操的养子兼女婿)作为兴奋剂从顶层社会开始推广。长期副食的后果就是魂不守宅,血不华色,精爽烟浮,容若槁木。但由于何晏的巨大号召力(身份贵、长得美、学问高),“五石散”开始成为魏晋名士的必备品,整个魏晋相对两汉少了一大批尚武之人,“五石散”功不可没啊,两汉士族那种上马杀敌建功,下马治国安民的精神渐渐被摧毁,这对于汉人武力的打击是毁灭性的。

夏侯玄和何晏同为曹爽心腹,自然看在眼里,他提倡朴素的社会风气,同时根据当时主流社会奇装异服的现象,夏侯玄提议以古代的礼法为准则,消除这一系列奢靡浪费的不良风气。

这就是夏侯玄改革举措里有名的“改服制”。

因为曹爽后来被司马懿灭族,因此夏侯玄的很多改革措施史官都没有记载在其传记中,而是放在了他和其他人的来往信件上,对于夏侯玄的改革措施,司马懿在信中就表达了支持:

审官择人,除重官,改服制,皆大善。

但是,要改太难了,咱们还是等大贤来做:礼乡闾本行,朝廷考事,大指如所示。而中间一相承习,卒不能改。秦时无刺史,但有郡守长吏。汉家虽有刺史,奉六条而已,故刺史称传车,其吏言从事,居无常治,吏不成臣,其后转更为官司耳。昔贾谊亦患服制,汉文虽身服弋绨,犹不能使上下如意。恐此三事,当待贤能然后了耳。

司马懿说的也是事实,魏晋正处于世家门阀实力最强之时,想要限制世家谈何容易?直到隋文帝创立科举制才逐渐消除了世家的影响力,但世家的实力仍在,要到黄巢之乱,世家才真正走下神坛。

同样废郡也经历了数百年,直至隋朝,天下归一,才废除了郡这个行政单位。

夏侯玄的改革要面对的是庞大利益团队,即便司马懿也不敢撄其锋芒。

更何况,曹爽自己也颇为抵触,爽饮食衣服,拟于乘舆尚方珍玩,充物其家。妻妾盈后庭,又私取先帝才人七八人……皆以为伎乐。

夏侯玄要扭转奢靡的风气,是不是得先拿曹爽开刀?

曹爽用实际行动做出了回应:夏侯玄调任去了中护军,政务你还是少掺和,去帮我管管禁军吧。

夏侯玄的能力太强,在中护军任上,夏侯玄选用的武官将卒,都是一时俊杰,后来大多官位显达,牧州典郡。他选拔人才的标准、方式,也成为了后继者的楷模(玄世名知人,为中护军,拔用武官,参戟牙门,无非俊杰,多牧州典郡。立法垂教,于今皆为后式)

当时的名士对夏侯玄十分推崇,敬仰。

颍川荀氏的荀粲:夏侯泰初一时之杰士,虚心于子,而卿意怀不可交。合则好成,不合则致隙。二贤若穆,则国之休。此蔺相如所以下廉颇也。

河东裴氏的裴楷:肃肃如入廊庙中,不修敬而人自敬。

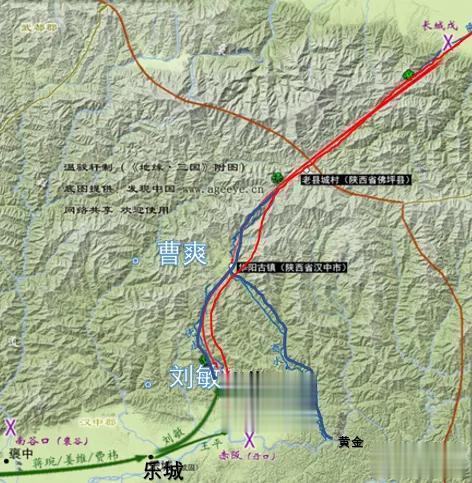

不久曹爽又把夏侯玄调到凉州,任征西将军、假节,都督雍州、凉州军事。两人一起策划了伐蜀之役(征发六、七万兵卒,自骆谷入蜀)

在蜀军顽强的阻击下,魏军始终拿不下小小的兴势。

后勤运输困难,傥骆道路况恶劣,氐羌怨声载道(时,关中及氐、羌转输不能供,牛马骡驴多死,民夷号泣道路。入谷行数百里,贼因山为固,兵不得进)

雍州刺史郭淮又出工不出力(淮度势不利,辄拔军出,故不大败),最终在司马懿的威胁恐吓下:春秋责大德重,昔武皇帝再入汉中,几至大败,君所知也。今兴平路势至险,蜀已先据;若进不获战,退见徼绝,覆军必矣。将何以任其责!

夏侯玄劝说曹爽撤军(玄惧,言於爽,引军退)

曹爽回京后,加大了对司马懿的打击,掌握了所有禁军军权,大权旁落的司马懿选择装病,从此不再问政事(帝称疾不与政事),不久趁曹爽出京,发动高平陵之变,诛杀了曹爽及其党羽何晏、丁谧、邓飏、毕轨、李胜、桓范等(於是收爽、羲、训、晏、飏、谧、轨、胜、范、当等,皆伏诛,夷三族)

握有雍凉军权的夏侯玄也被调入洛阳任大鸿胪,夏侯霸劝他一起入蜀(夏,爽既诛,司马懿召玄诣京师,以雍州刺史郭淮代之。霸素与淮不和,以为祸必相及,大惧,遂奔汉)

夏侯玄大义凛然:怎能为了苟存自己而投降敌国!

当然这次回洛阳,夏侯玄还是有一定的把握:

1、夏侯玄和司马师本身是亲家,司马师早年迎娶夏侯尚女、夏侯玄胞妹夏侯徽。

2、夏侯玄作为曹魏顶级名士,有巨大的声望,他笃定司马懿不会加害。

司马懿的确没有对他动手,论地位、声望,实力,司马懿自信可以牢牢控制住夏侯玄,此外留着夏侯玄也是一块招牌,司马懿借此向士族表示,只诛首恶曹爽及其亲信,其他既往不咎。

这也是司马懿稳定政局的一种策略。

夏侯玄也相当配合,回京后十分低调,从不结党营私(玄自从西还,不交人事,不蓄华妍)

夏侯玄借此表达一个姿态,夏侯氏认输了!

司马懿死后,许允对夏侯玄说:没有可以忧虑的了!

夏侯玄却叹息道:士宗,卿何不见事乎?此人犹能以通家年少遇我,子元、子上不吾容也。

司马懿尚且能够以世代的交情善待我,但司马师是不会容我的。

相比司马懿来说,司马师的确更狠。

对于自己曾经敬仰的宗主,司马师也是十分矛盾,直到一次宴会才让他下了决心。

司空赵俨去世时,前来吊唁的客人有数百人,司马师来的时候只有一半人出迎,夏侯玄一到,所有客人都越席来迎接他(空赵俨薨,大将军兄弟会葬,宾客以百数,玄时后至,众宾客咸越席而迎,大将军由是恶之。汝来,半坐迎之。泰初后至,一坐悉起)

司马孚下了结论:以此方之,恐汝不如

高平陵之变,司马家之所以可以拉拢大批老臣,曹爽之所以临阵退缩,背后一个关键的原因就是司马懿的巨大声望!

即使夏侯玄已经低调到不交人事,不蓄华妍,但是匹夫无罪、怀璧其罪,他的巨大名望让司马师不得不动手。

毕竟夏侯玄随便一句话,就能影响一个人的仕途,举一个事例。

西晋的清谈领袖乐广的父亲乐方曾任夏侯玄的参军。夏侯玄在路上看到年幼的乐广,就叫他过来和他谈话,回去后和乐方说:卿家虽贫,可令专学,必能兴卿门户也。

琅琊王氏的王戎任荆州刺史时,听说夏侯玄曾经如此叹赏乐广,便举其为茂才,乐广最后官居尚书令(王戎为荆州刺史,闻(乐)广为夏侯玄所尝,乃举为秀才)

一旦兼资文武、名望过人的夏侯玄再度复起,势必会阻挠魏晋嬗代的进程,司马家之前的努力将前功尽弃。为了家族的利益,为了司马家能顺利代魏,泰初,对不住了!(王夫之:何晏、夏侯玄、李丰之死,皆司马氏欲篡而杀之也)

要杀夏侯玄,还有借口,很快司马师就得偿所愿。

中书令李丰与皇后父光禄大夫张缉密谋杀大将军司马师,让夏侯玄当大将军,司马师得知密谋,抢先动手诛杀李丰等,随后逮捕夏侯玄,押送给廷尉监管(天子与中书令李丰、后父光禄大夫张缉、黄门监苏铄、永宁署令乐敦、冗从仆射刘宝贤等,谋以太常夏侯玄代帝(指司马师)辅政)

夏侯玄到廷尉后,不肯认罪,还质问亲自审理此事的钟毓:我有何罪?

钟毓啥反应呢?

毓以其名士,节高不可屈,而狱当竟,夜为作辞,令与事相附,流涕以示玄。玄视,颔之而已。

审问案件的人居然自己为犯人写供词,还给犯人审阅!要知道,钟毓出自顶级门阀颍川钟氏,实力不容小觑,连他都这样,夏侯玄在士族的地位可见一斑。

此人不除,司马氏的江山坐不安稳啊。

随着夏侯玄的死,论资历、能力、声望,洛阳城内再没有可以与司马氏抗衡的人物(考掠初无一言,临刑东市,颜色不异)