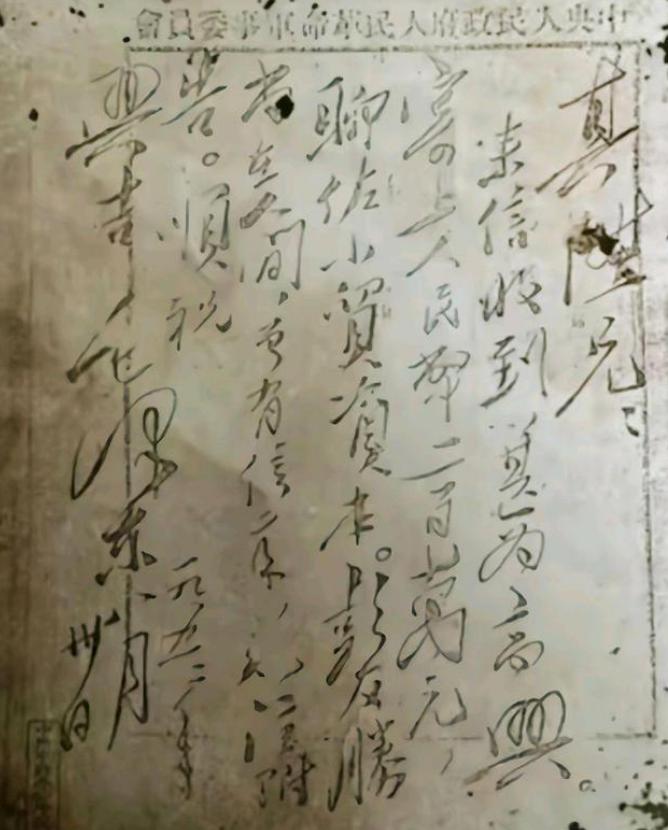

1950年,铁匠朱其升看到家家户户挂毛主席像,偷偷对妻子说道:“其实,毛主席是我的结拜兄弟!” 随着辛亥革命的胜利,湖南新军面临解散,对于这支军队的士兵来说,这是一次告别过去的时刻,毛泽东和朱其升也不得不分别。 饯行宴上,朱其升含泪为毛泽东送行,两人都知道,此别或许再难重逢,整个军营充满了离别的感伤,朱其升送给毛泽东两块银元,象征着他对毛泽东未来生活的祝福。 朱其升回到了湖南的家乡,继续做着他熟悉的铁匠工作,革命的浪潮并没有带走他的生活,反而让他更加懂得珍惜平凡的日子。 他的铁匠铺成为了乡村里不可或缺的存在,而他对毛泽东的记忆,也随着时间的流逝,逐渐沉淀在内心深处。 时间追溯到1911年,辛亥革命的风暴正席卷全国,那时19岁的毛泽东怀揣着改变国家命运的理想,决定投身军旅,他离开了湘乡中学,毅然走向了长沙的军营。 在当时的湖南新军中,想要成为一名士兵并非易事,参军不仅需要勇气,还需要具备当时军队的“门槛”——有人担保。毛泽东在长沙人生地不熟,四处碰壁,无法顺利入伍。 此时一个转折出现了,朱其升军中的一位老兵,在看到毛泽东这个高大有力的年轻人后,他心生惜才之念。 在朱其升眼中,毛泽东身上流露出的那种坚定和与众不同的气质打动了他,作为一名老兵,朱其升深知,每一个愿意为国家奋战的青年,都是革命事业的重要力量。 朱其升并非一时心血来潮,他的判断来自多年在部队中的阅历,他找到副班长彭友胜,向他推荐毛泽东,在这个小小的军营里,朱其升和彭友胜的决策,改变了毛泽东的一生。 毛泽东作为新兵,他没能及时领取到足够的御寒装备,冬天的严寒让他的生存环境变得格外艰苦,朱其升毫不犹豫地把自己的新军装和棉被分给了毛泽东。 朱其升的关怀并不仅限于物质上的帮助,他用自己丰富的军旅经验教导毛泽东如何保暖、如何在战场上保护自己,这些细小但实际的教诲,为毛泽东适应军旅生活提供了重要的帮助。 每天清晨,毛泽东总是第一个出现在训练场上,他比其他新兵更加刻苦,甚至到了忘我的境地,在朱其升的指点下,毛泽东从最基本的装填子弹、举枪瞄准开始,逐渐掌握了军事技能。 朱其升曾经惊叹于这个年轻人的进步速度,毛泽东的勤奋和意志力让他很快从一个新兵成长为整个班里最出色的士兵。 毛泽东的文化水平远超同龄人,在军营里,他也成了战友们的“文化老师”,许多士兵不识字,无法写家书,毛泽东便主动帮助他们写信,甚至在闲暇时,给大家讲解《三国演义》等文学作品。 这种文化上的教导,极大地提升了士兵们对毛泽东的尊敬和喜爱,而在朱其升眼里,这个年轻的毛泽东,早已不仅仅是一个普通的士兵,而是一个拥有无限潜力的未来领袖。 在这段短暂但充实的军旅时光里,毛泽东和朱其升建立了深厚的兄弟情谊,两人彼此信任,彼此照顾,成了生死与共的伙伴。 新中国成立,朱其升在乡间的墙上看到了毛主席的画像,这个他曾经视为兄弟的年轻人,已经成为了整个国家的领袖。 朱其升再也无法抑制心中的激动,他决定给毛主席写信,尽管他不知道毛主席是否还记得自己,但他仍然希望能够再次与这位曾经的战友联系。 信寄出后,几经周折,终于送到了毛主席手中,毛主席在看到这封信时,激动不已,立即亲笔回信,表达了对朱其升的关怀与祝福。 朱其升受邀来到北京,与毛主席重逢,四十年的时光没有削减他们之间的情谊,毛主席亲切地接待了朱其升,两人谈笑风生,回忆起那段艰苦的军旅岁月。 朱其升回到家乡后,按照毛主席的建议,创办了工厂,帮助乡邻解决生计问题,两人之间跨越几十年的情谊,见证了历史的变迁,也彰显了毛主席重情重义的品格。 这段兄弟情谊,无论是对毛主席,还是对朱其升,都是一段珍贵的回忆。它不仅仅是个人之间的友谊,更是革命岁月中人性光辉的真实写照。 参考资料:睡在毛泽东下铺的兄弟·融媒杂志