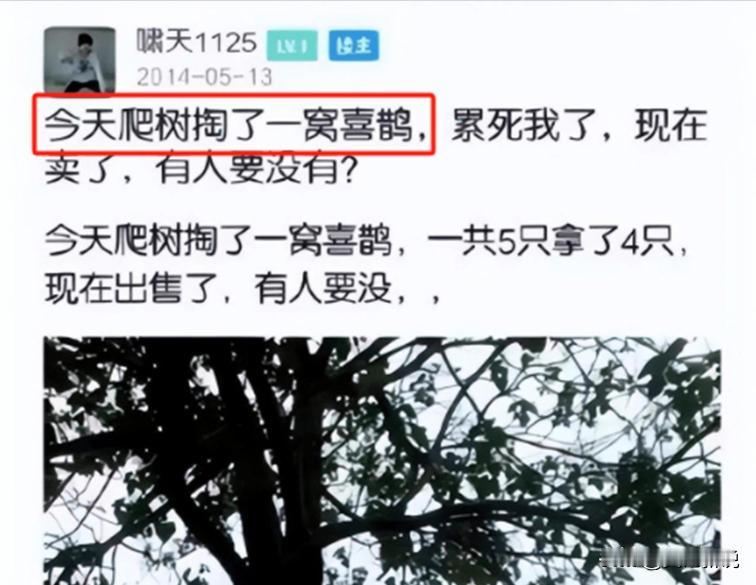

掏鸟被判10年”的闫啸天已经释放一年多了,可法官王顺亮依旧认为没有判错。说实话,倒卖国家保护动物无疑是犯罪的,法官依法判案是没有错的。只不过这个案子始终是民众讨论的话题热点,这到底是为什么呢? 2014年,河南大学生闫啸天,放假回到了老家辉县过暑假,虽然已经成年,但他还是保留着儿时的痛心,掏鸟简直是家常便饭。 但这一次,闫啸天的“乐趣”却给他带来了牢狱之灾。他和朋友王亚军一起,爬上了一棵杨树,掏了几个鸟窝。他们并不知道,这些鸟窝里,住着的是国家二级保护动物——燕隼。 闫啸天被抓后,他的家人、朋友,甚至很多网友都表示难以置信。在他们看来,闫啸天只是一个爱玩、有点叛逆的普通大学生,怎么就成了“犯罪分子”? 但随着案件细节的披露,人们逐渐意识到,闫啸天的“掏鸟”行为,并非一时兴起,而是蓄谋已久。 早在2013年,闫啸天就开始在网上发布自己捕猎动物的信息。从野兔、鸽子、刺猬,到各种鸟类,他“战果累累”,甚至还制作了大威力的捕猎工具,在网络上大肆炫耀。 2014年初,闫啸天开始在网上公开收购鹰隼。同年5月,他又在一个贴吧里发帖,询问自己“杀生很多”会不会有报应。 从这些行为可以看出,闫啸天对于法律法规的漠视,以及对于生命的漠然。他的行为,已经远远超出了一个“爱玩”的孩子的范畴,而是一个有预谋、有组织的“狩猎者”。 可他的父亲却认为儿子无罪,首先是案发地点的争议。闫爱民表示,警方从未到过案发现场进行调查,仅凭闫啸天和王亚军的口供就认定案发地点,缺乏说服力。 其次是燕隼数量的争议。闫爱民称,根据现场目击者的说法,闫啸天等人只掏了一个鸟窝,不可能掏到12只燕隼。 闫爱民表示,闫啸天并不知道自己捕猎的是国家二级保护动物,他只是在网上搜索图片时,发现百度百科显示“阿莫尔隼是无危动物”。 最后是警方是否钓鱼执法的争议。闫爱民怀疑,是警方在网上发布虚假信息,诱导闫啸天进行交易,然后实施抓捕。 有人支持闫爱民的说法,认为案件存在诸多疑点,闫啸天可能被冤枉了。也有人认为,闫爱民是在为儿子开脱罪责,试图利用舆论压力影响司法判决。 它不仅关乎一个家庭的命运,更引发了人们对于野生动物保护、法律意识、网络监管等方面的深层思考。 很多人都像闫啸天一样,缺乏对野生动物保护的意识,甚至不知道哪些动物是受保护的。 网络平台成为了闫啸天炫耀、展示猎物和交易的重要渠道,也加剧了他违法行为的扩张。 闫啸天在网络上公开发布捕猎信息、交易野生动物,这些行为已经触犯了法律,但他却没有意识到问题的严重性。 最后,这起案件也让我们看到了社会舆论的复杂性和力量。舆论可以成为监督司法、推动社会进步的力量,但也可能被利用,成为干扰司法、制造混乱的工具。 “掏鸟案”是一面镜子,它照出了中国社会在野生动物保护、法律意识、网络监管等方面的不足,也让我们看到了公众参与、舆论监督的重要性。