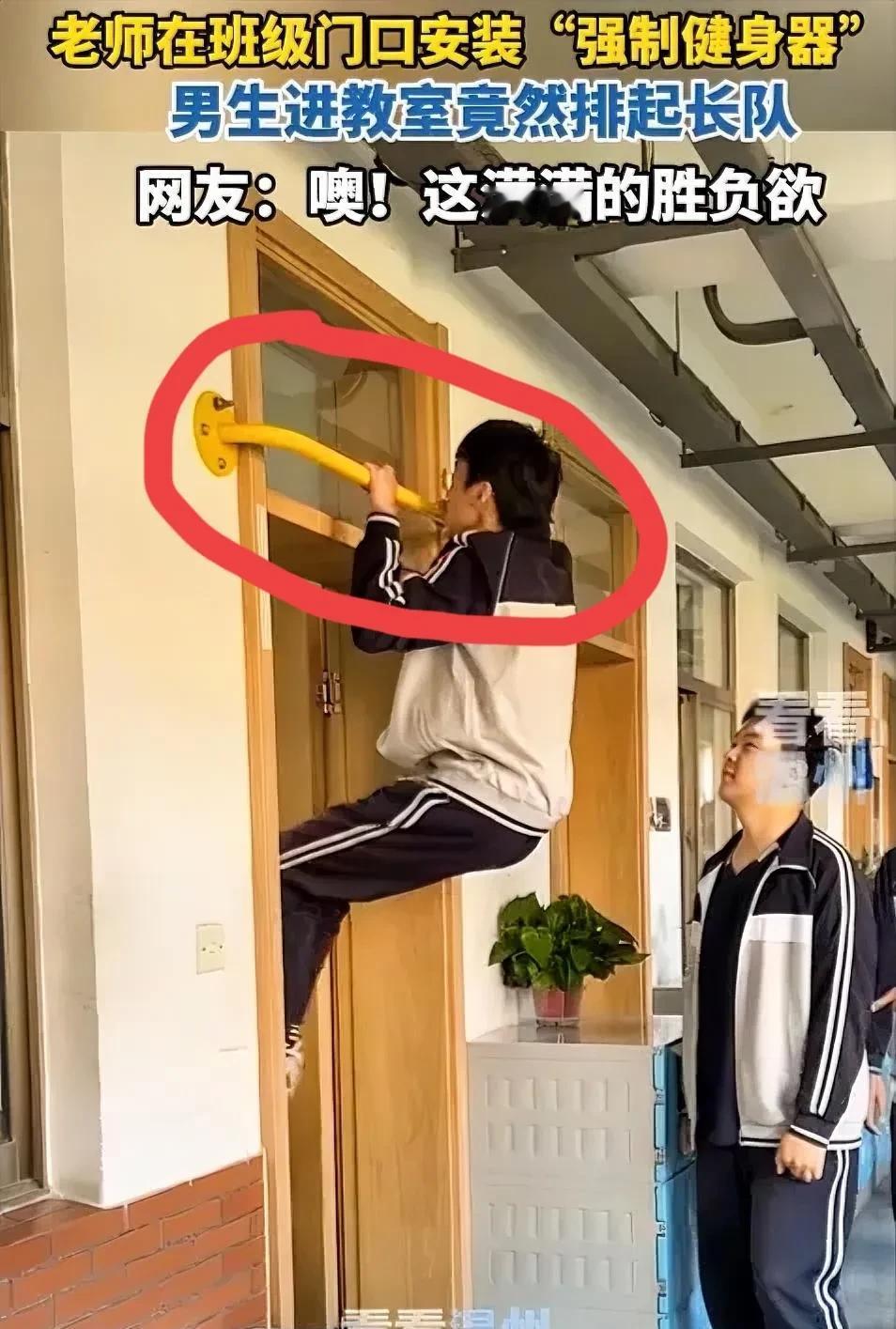

“强制健身器”!?浙江绍兴一中学在教室门口装了拉力器、单杠,学生进教室前必须“拉一下”。有人点赞,有人吐槽。这操作,真的6吗?课间运动,到底怎么搞才靠谱? (信息来源:看看温州) 现在学校的课间运动,基本是老三样:做操、跑操、球类运动。听起来挺丰富,但槽点也不少。场地有限,时间又短,大部分学生只能在操场上挤成一团,真正能活动开的没几个。 很多学生对这些活动也不感冒。课间十分钟,与其去操场人挤人,不如趴在桌上补个觉,或者刷刷手机,偷偷摸摸地开会儿小差。 结果就是,一边是学校组织的轰轰烈烈的运动,另一边是不少学生依旧“纹丝不动”,缺乏运动的后果,大家都懂:体质下降、压力山大、学习效率低。绍兴中学学生趴在桌上一动不动,不就是个典型例子吗? 既然传统模式玩不转,那就得另辟蹊径。“就地锻炼”应运而生,顾名思义,就是在教室门口、走廊这些地方,见缝插针地装上一些简易器材。 诸暨市海亮实验中学就玩得挺溜。他们在教室后门装了单杠,男生进出教室必须拉几下。一开始,很多男生连一个都拉不起来,现在平均能拉十几个了。内蒙古准格尔旗实验中学更狠,直接在教室门口装横杆,专门练引体向上,为了中考体育也是拼了。 这种“就地锻炼”的好处显而易见。方便快捷,不用专门跑去操场,时间利用率高。而且,这种方式更灵活,学生可以随时随地动一动,参与度也更高。 当然,“就地锻炼”只是个开始,运动形式也得多元化。杭州胜蓝实验小学的“一平米”活动就很有创意。学生在教室门口一平米的空间里做运动,低年级原地提踵、半蹲,高年级靠墙静蹲、俯卧撑。北京医科大学附属小学花园路校区更绝,直接把讲台拆了,在教室里玩各种游戏,把学习和运动结合起来,这脑洞,不得不服。 “就地锻炼”听起来很美好,但落地执行却不容易。安全问题是第一位的。运动器材的质量、安装、使用规范,都得严格把关,避免学生受伤。 师资力量也得跟上。体育老师不能只教课,还得懂安全,会指导学生正确使用器材,设计适合不同年龄段、不同性别的运动方案。 家长的观念也很重要。有些家长觉得,学习才是王道,运动浪费时间。这就需要学校和老师做好沟通,让家长明白运动对孩子身心健康和学习效率的重要性。 未来的校园,应该是一个充满活力的运动场。完善的运动设施、浓厚的运动氛围,缺一不可。 学校要多组织一些有趣的体育活动,激发学生的运动热情。比如,可以搞一些运动挑战赛、趣味运动会,让学生在玩乐中锻炼身体。 更进一步,可以把运动融入教学。比如,在语文课上,可以结合体育运动的主题,让学生写作文;在数学课上,可以设计一些与运动相关的数学题。 总之,课间运动这条路,还有很长的路要走。需要学校、老师、家长共同努力,才能让孩子们在学习之余,也能拥有健康的身体和快乐的心情。 与其被动“强制”,不如主动“诱惑”。与其枯燥重复,不如个性定制。未来的课间运动,科技感十足,玩转大数据。 想象一下,每个学生都戴上一个智能手环,记录运动数据。课间十分钟,学生可以自由选择运动项目,系统根据数据分析,给出个性化的运动建议。完成一定量的运动,还可以获得虚拟奖励,兑换小礼品,甚至可以与游戏积分挂钩。 学校可以定期举办“运动排行榜”,让学生之间互相PK,激发竞争意识。还可以根据学生的运动数据,调整体育教学内容,让每个学生都能找到适合自己的运动方式。 校园的围墙,不应该成为运动的边界。未来的课间运动,可以打破校园的限制,与社区资源联动。 学校可以与附近的体育场馆、健身中心合作,为学生提供更专业的运动场地和指导。还可以组织学生参加社区的体育活动,与社区居民互动交流,培养学生的社会责任感。 课间运动,不仅仅是让学生动起来,更是对学生进行全面的教育。 通过运动,可以培养学生的团队合作精神、竞争意识、毅力品质。还可以让学生体验成功的喜悦,增强自信心。 更重要的是,运动可以让学生学会管理自己的时间和精力,养成良好的生活习惯,为未来的学习和生活打下坚实的基础。 课间十分钟,看似短暂,却蕴藏着无限可能。让校园动起来,让学生健康快乐地成长,是每个教育工作者的责任。 从“强制健身”到主动运动,从单一模式到多元探索,从校园围墙内到社区空间外,课间运动的未来,充满希望。 任何事情都有两面性,课间运动也不例外。在推广课间运动的过程中,也要注意一些潜在的“副作用”,并及时采取措施,避免负面影响。 只有当学生真正体会到运动的乐趣,并将其融入到日常生活中,才能真正实现“课间十分钟,动感校园”的目标。