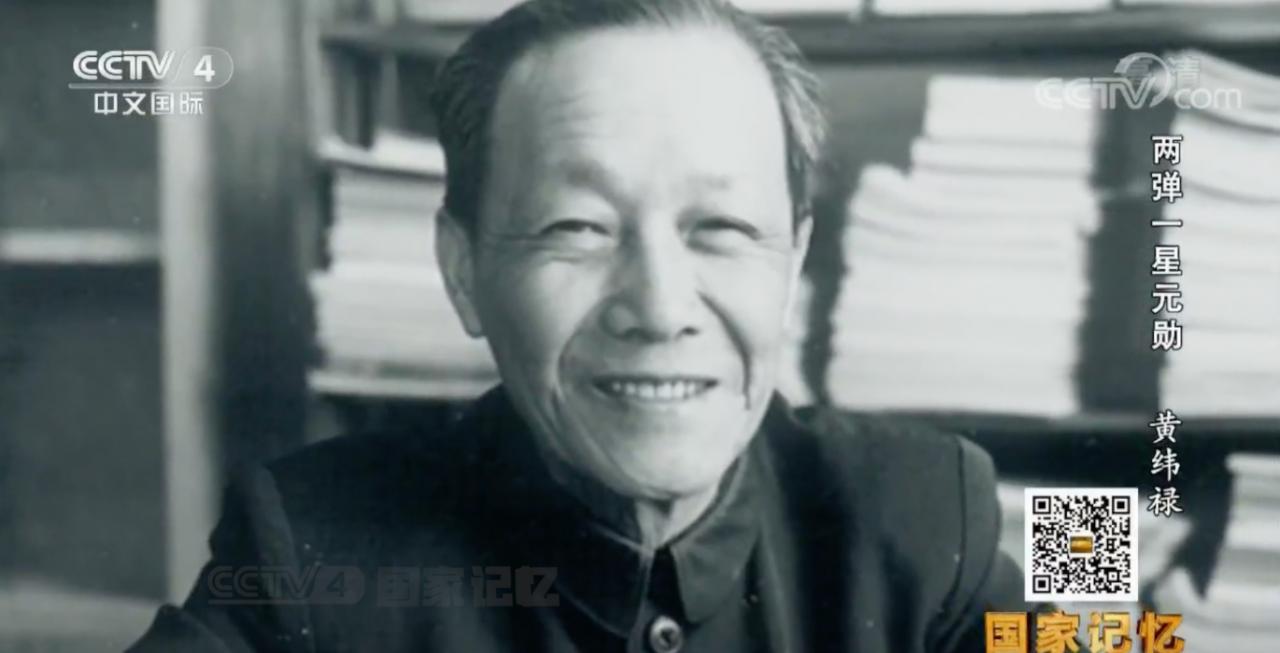

11公斤的血肉,化作一枚导弹,在烈焰中冲向敌军,而这背后,是一位鲜为人知的总师,他用生命和智慧铸就了这钢铁的利刃。 (信息来源:湖南日报2024-10-12《11公斤血肉“补”在导弹上!请不要忘记这位总师》) 1982年,中国自主研发的“巨浪一号”潜地固体战略导弹试射成功,成为世界上第五个掌握水下发射核导弹技术的国家。 消息一出,举国沸腾,这不仅仅是一次科技上的突破,更意味着中国国防力量迈上了一个新台阶。 然而,在欢呼声的背后,你是否知道,有一位老人,为“巨浪一号”倾注了全部心血,他就是“巨浪一号”总设计师——黄纬禄。 时间拨回到上世纪60年代,中国虽然成功研制了原子弹和液体地地战略导弹,但这些武器准备时间长,机动性差,一旦遭遇袭击,很难进行有效的反击。 为了提升国防安全,研制一种能够隐蔽性强、反应迅速的战略武器迫在眉睫,潜地固体战略导弹的研发被提上了日程。 黄纬禄,当时已经是火箭控制系统领域的专家,但他毅然决然地接受了这项艰巨的任务,挑起了“巨浪一号”总设计师的重担。 面对这个全新的领域,黄纬禄没有丝毫的退缩,他深知这项任务的重要性,更明白自己肩负的责任和期望。 黄纬禄面临的任务简直太难了,几乎没人觉得他能完成。啥都没有,连个参考的东西都没有,全得从头开始。 面对这些困难,黄纬禄没有被吓倒,他带领着团队,一头扎进了这个未知的领域。 为了尽快掌握相关知识,黄纬禄开始拼命学习。 白天,他奔波于各个研究机构,向专家请教;晚上,他把自己关在办公室里,查阅资料,研究图纸,常常工作到深夜。 经过几年的辛苦努力,1975年,“巨浪一号”终于设计完成了。 不过,成功的路上并不总是一帆风顺。1982年10月7日,第一次发射试验就失败了。 消息传来,黄纬禄的心沉了下去,但他并没有被失败击垮,他知道,越是困难的时候,越要保持冷静,越要坚定信念。 黄纬禄没有给自己任何喘息的机会,他立即带领团队投入到紧张的事故分析中。 他们夜以继日地工作,仔细排查每一个环节,分析每一个数据,不放过任何一个细节。 他们终于发现了问题,然后很快就想出了改进的方法。 五天后,1982年10月12日,第二次发射试验又开始了。 这次,大家都屏住了呼吸,紧张地盯着屏幕。 随着一声巨响,“巨浪一号”腾空而起,直刺苍穹,准确命中目标。 试验成功了!那一刻,发射场热闹非凡,大家都激动得欢呼起来,庆祝这得来不易的成功。 然而,作为总设计师的黄纬禄,却没有表现出过多的喜悦,他只是淡淡地笑了笑,他知道,这只是万里长征的第一步,中国导弹事业的道路还很漫长,还需要他们继续奋斗。 “巨浪一号”的成功发射,是黄纬禄和他的团队呕心沥血的结果,也凝聚着无数中国科技工作者的心血和汗水。 黄纬禄用自己的行动诠释了什么是科学家的责任与担当,什么是爱国者的情怀与奉献。 2011年,黄纬禄度过了他95岁的传奇人生。 在他生命的最后时刻,他依然心系祖国的国防事业,他留下遗愿,希望后人能够继续为国家发展做出贡献。 黄纬禄的故事,是中国科技发展史上的一个缩影,他用自己的行动告诉我们,只要有坚定的信念,敢于拼搏,就一定能够战胜一切困难,取得最终的胜利。 而“巨浪一号”的成功,也标志着中国国防力量迈上了一个新的台阶,中国人民从此挺直了腰杆,屹立于世界民族之林。