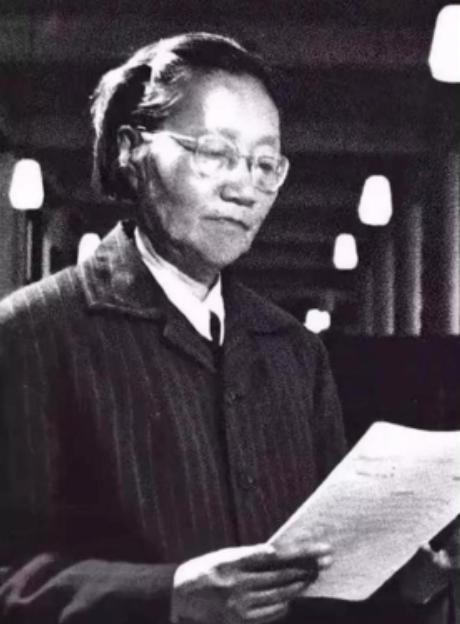

1960年,北大才女王承书留下一封信就离家出走,把可怜的孩子扔给丈夫不闻不问。直到17年后,她回到家中,她的子女非但没有埋怨,反而抱着她大哭,这究竟是怎么回事呢? 17年后,满头白发的她重新踏入家门,迎接她的不是愤怒的质问,和对她的埋怨,反而是儿女们热泪盈眶的拥抱。 这些被抛弃的孩子为何如此深情地迎接母亲的归来? 那封没有署名的信,她藏了17年。 1978 年,春风拂过北京城,处处春意盎然。 然而,一个寻常的小院,却在此际迎来了久未有的热闹景象。孩子们围着一个头发花白的妇人叽叽喳喳,眼中满是好奇和陌生。 17年前,只留下一封没有署名和地址的信,她就那样消失在他们的生命里,音讯全无。 王承书的父亲根据《五经》为孩子们取名,“承书”二字,寄托着家族对知识传承的厚望。 王承书成功考入燕京大学物理系,成为班里唯一的女学生。 那时候,女孩子们上大学的机会很少,更别提学物理这种被认为适合男生的科目了。 面对质疑与偏见,王承书凭借自身实力作出了最强有力的回应,其魄力令人钦佩,彰显了非凡的勇气和坚定的信念。 毕业后,她与文裕教授成家了。 王承书则始终醉心于学术探索,心无杂念地于学术道路上追寻真理。 她的学术成就也得到了国际认可,先后两次受邀前往世界顶尖的普林斯顿高级研究所工作。 听到新中国成立的消息,她毅然舍弃在美国的所有,决然归国,立志投身于新中国的建设大业,以满腔热忱贡献自己的力量。 彼时中美关系剑拔弩张,美国政府对诸如王承书等掌握先进技术的科学家严密监控,绞尽脑汁阻止他们归国。 1961 年,中苏关系趋恶,苏联竟将在华专家悉数撤回,这给中国的科研工作带来极大冲击,产生了诸多不利影响。 面对重重困难,王承书挺身而出,毅然扛起高浓铀研究的艰巨重任,展现出非凡的勇气与担当。 高浓铀是制造原子弹的关键原料,这项研究的特殊性和保密性,意味着王承书必须放弃公开身份,隐姓埋名地投入到这项“看不见硝烟的战场”。 临行前,王承书只给丈夫留下了一封简短的信,信中没有透露任何工作内容和去向,只是说自己要去一个很远的地方工作,归期未定。 就这样,王承书带着对家人的牵挂和对祖国的忠诚,悄然离开了北京,来到了位于大西北的核工业基地。 在荒凉的戈壁滩上,王承书带领团队克服了常人难以想象的困难,夜以继日地投入到科研攻关中。 由于无现成经验借鉴,她毅然从头起步,点滴积累数据,接连攻克诸多技术难关,凭借坚毅和智慧,闯出属于自己的道路。 十七载默默耕耘、无私奉献,王承书率团队在 1964 年 1 月 14 日,提前 113 天完成高浓铀提取任务,为中国首颗原子弹成功研制提供关键原料。 当罗布泊上空蘑菇云袅袅升腾,“东方巨响”震撼全球,王承书与众多默默奉献的科研工作者之名,一同永远镌刻在共和国的历史长卷中。 1978年,王承书终于完成了核武器研究的任务,得以返回北京的家中。 她离家已经17年了。 当她再次看到自己的家人时,孩子们已经长大了,以前的样子现在变得不太熟悉了。 17年的分离,在他们之间划下了一道深深的沟壑。 孩子们从母亲饱经风霜的脸上,读懂了她这些年来所经历的艰辛和付出,也明白了那封没有署名的信背后的故事。 晚年的她耗尽全部积蓄捐予希望工程。不仅如此,更在西藏筑起一所名曰“文裕小学”的学校。 1994 年 6 月 18 日,王承书溘然长逝,享年 82 岁。 她辞世后,她的遗体慷慨捐予医学研究。此义行,为医学发展贡献终末之力,亦使她的生命以别样形式得以延续。 王承书的一生充满了爱国情怀,这才是我们的偶像! 信息来源:她,被赞为中国第一颗原子弹爆炸成功背后的女功臣!. 上观新闻 . [2024-05-01]