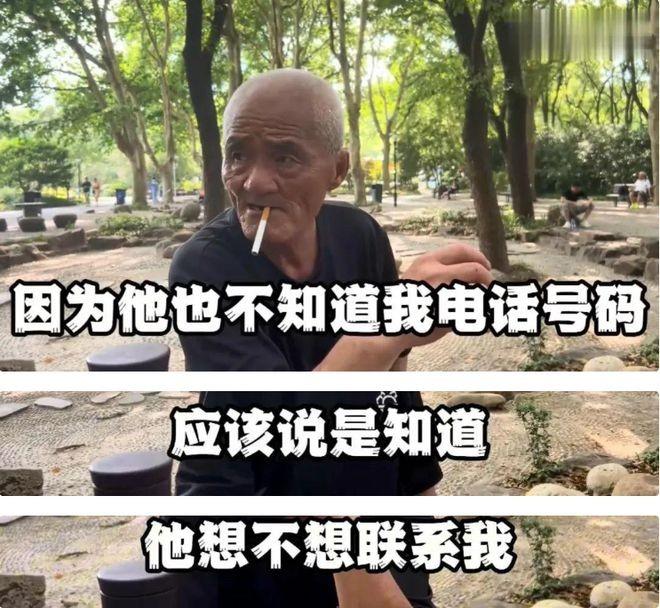

为了儿子的"美国梦",包工头卖掉两套上海房产,举家移民美国,22年后,70岁老人独自回国流浪街头,靠捡瓶子为生,夜宿公园长椅,令人唏嘘。 在上海繁华的街头,70岁的王德发(化名)蹒跚而行,佝偻的背影与周围的高楼大厦形成鲜明对比。 他衣衫褴褛,目光呆滞,提着一个破烂肮脏的塑料袋,装着几个捡来的空瓶。 看着眼前这幅场景,谁能将这个拾荒老人与曾经虹口区和杨浦区的双房主的包工头联系起来。 "我曾经在上海拥有两套房子,现在却只能在公园睡长椅,捡瓶子。"王德发喃喃自语,眼神中充满了悔恨和迷茫。 2001年的时候,他还是上海一个事业有成的包工头,手握两套房产,过着衣食无忧的幸福生活。 一天,15岁的儿子突然对王德发说:"爸爸,我想去美国读书生活。" 起初,王德发以为这只是儿子的一时兴起。 但是儿子真的开始疯狂练习英语,沉迷于美国电影和电视剧。 作为一个"想别人不敢想,做别人不敢做"的成功人士,王德发开始认真考虑儿子的请求。 经过深思熟虑,王德发做出了一个改变全家命运的决定:举家移民美国。 "我以为到美国去能让儿子实现梦想,更有出息,我自己也能安享晚年。 2002年,王德发毅然决然地卖掉了两套房产,带着全部积蓄和对美好未来的憧憬,踏上了前往美国的航班。 然而,等待他们的只是一个陌生的、冷漠的大都市,没有住所,没有朋友。 语言不通成为了王德发最大的障碍。 "What can I do for you?" 超市收银员的问话让王德发一头雾水,支支吾吾了半天,最后只能尴尬地指着要买的东西。 他努力想要融入当地社会,但总是力不从心,每天除了送儿子去上学,回去就窝在家里看中文电视节目。 为了维持生计,他不得不从简单的体力工作做起,但由于年龄和语言的双重障碍,处处碰壁。 与此同时,儿子却如鱼得水,很快就适应了美国的生活,交到了许多美国朋友,英语说得越来越流利。 看着儿子每天都在成长,王德发感到欣慰,认为自己的付出是值得的。 好景不长,随着时间的推移,父子俩之间的共同语言越来越少,矛盾越来越多。 儿子开始嫌弃王德发的英语发音、穿着打扮以及身上的"底层"气息。 而王德发多次劝说儿子回国发展,儿子却对此嗤之以鼻,认为美国才是实现梦想的地方。 2015年,王德发的妻子在美国去世,失去了最后的精神支柱。 儿子此时已经在美国成家立业,住在还算不错的别墅区,似乎已经完全忘记了父亲,无论王德发如何联系,都得不到回应。 "我为儿子付出了一切,为什么换来的却是如此的冷漠和遗弃? 失去了妻子,被儿子遗弃,王德发陷入了无尽的孤独和绝望之中。 2024年初,已经70岁的王德发决定独自回国。 然而,当他再次踏上上海的土地时,眼前的一切让王德发惊讶得说不出话来。 二十多年的光阴,上海已经发生了翻天覆地的变化。 车水马龙、高楼大厦,街上人来人往,各种高端的代步工具让他目不暇接。 王德发此时既没钱也没亲人和朋友,他兜兜转转来到公园,作为他的栖身之所。 每天清晨,他就开始在公园的垃圾桶里翻找空瓶子,好的时候能赚几十块,不好的时候只有几块钱。 晚上,公园里板硬的长椅就是他的床,和他做伴的也只有蚊虫的叮咬和刺骨的寒风。 随着年龄的增长,王德发的身体状况每况愈下。他患上了关节炎,弯腰捡瓶子时常常疼得直不起腰来。 有时候,王德发会站在外滩,望着浦江对岸的摩天大楼,回想起自己曾经在上海的美好生活,不禁泪流满面。 如今的王德发,虽然日子艰苦,但他仍然没有选择联系家人求助。 也许是因为自尊,也许是因为不想打扰儿子的生活,又或许是害怕面对可能的再次拒绝。 无论如何,这个曾经意气风发的上海大爷,如今却在故乡的街头默默拾荒为生,他的故事无疑是一个惨痛的教训,也是对"美国梦"的一次深刻反思。 在这个全球化的时代,王德发的经历提醒我们,追求更好的生活无可厚非,但不应忽视文化差异和家庭关系的重要性。 同时,它也呼吁社会各界关注老年人的生存状况,尤其是那些因各种原因与家人失去联系的老人。 王德发的故事仍在继续,也许有一天,他能够重新站起来,找到属于自己的一片天地。 但无论结果如何,他的经历都将成为许多人的警示:梦想固然重要,但家庭、亲情和根基同样不可或缺。 信息来源:新浪财经头条 2024-07-10——《上海70岁老人,卖上海两套房送儿子美国读书,现在漂泊上海居无定所…》