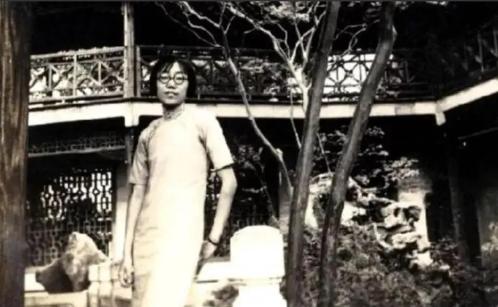

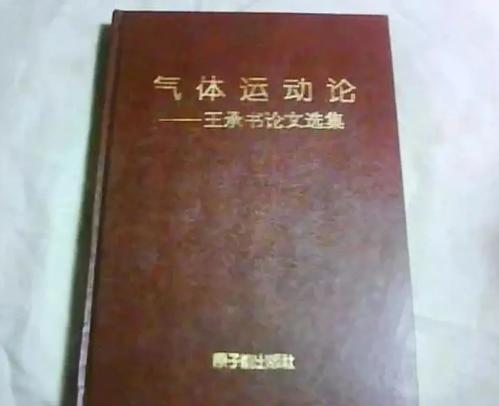

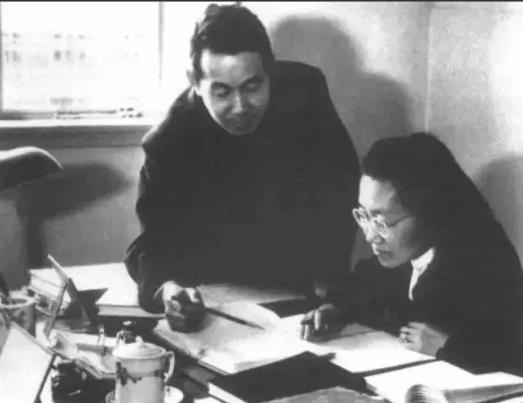

她为祖国拒绝了诺贝尔奖,为了祖国发展隐姓埋名30年,为了国家说出三次“我愿意”,却被世人遗忘。虽然大家都知道邓稼先和钱学森,但几乎没人知道另外一位女英雄。 在中国科技发展的历史长河中,有这样一位女科学家,她的名字几乎被时光遗忘,却为祖国的核心力量奠定了坚实基础,她就是王承书,一个用三次"我愿意"铸就中国核心力量的无名英雄。 1912年,王承书出生在上海一个家庭,幼年的王承书在环境的影响下,暗自立志:要好好学习,用科学为国家和人民做出贡献。 怀揣这份志向,王承书以非常有优秀的成绩考入大学物理系,成为班上唯一的女生,她的聪明才智在这里得到了充分的展现,最终以全系第一的成绩毕业,并获得了学校最高荣誉"斐托斐"名誉学位。 这段经历不仅奠定了她扎实的物理学基础,更坚定了她投身科研的决心,1941年,王承书获得了巴尔博奖学金,踏上了赴美深造的征程。 在美国,她虚心好学,开始了气体分子运动论的相关研究,凭借极强的数学天分,她提出了一个方程式,这一成果至今仍被广泛应用,轰动了整个西方科学界。 可就在王承书的科研事业逐步提升时,祖国的召唤让她毅然做出了改变命运的选择,1949年,王承书决定放弃在美国的优渥生活,回国效力。 尽管面临重重阻碍,她仍想方设法将大量书刊资料寄回北京,为祖国的科研事业做准备,1956年10月6日,44岁的王承书终于踏上了回国的航班,开启了她为祖国科研事业奋斗的新篇章。 回国后,王承书迎来了人生中的三次重要抉择,每一次她都毫不犹豫地说出"我愿意",1958年,46岁的王承书接受了热核聚变研究的挑战。 她赴苏联学习,翻译了《雪伍德方案》,很快成为中国热核聚变领域的领军人物。 1961年,钱三强邀请王承书参与原子弹高浓铀的研制工作,她二话不说就接受了这项保密任务,从此隐姓埋名,与家人分离。 1964年后,王承书又一次挑起重担,担任铀同位素分离研究所总设计师,领导大型国产扩散机研究,在这三十多年的岁月里,王承书面临的挑战是常人难以想象的。 她必须从零开始学习全新的领域,克服重重困难,她和同事们日以继夜地工作,只为尽快突破技术瓶颈,在高浓铀研制过程中,王承书成功解决了高浓铀纯度问题,比原计划提前113天完成任务,为中国第一颗原子弹提供了高浓铀装料。 1964年10月16日,当中国第一颗原子弹成功爆炸的消息传来时,王承书内心充满了自豪和感动,可她并没有停下脚步,而是继续埋头苦干,为国家的核工业发展奠定更加坚实的基础。 除了科研工作,王承书还十分重视青年科研人才的培养。她通过多种形式指导年轻人,严格审阅论文,注重每一个细节,她常说:"科研工作就像盖房子,每一块砖都要砌得扎实。" 她鼓励学生独立思考,勇于创新,为中国培养了一大批优秀的核物理人才,就算晚年身体患病,王承书仍然坚持着,她用放大镜一字一句地修改稿件,常常工作到深夜。 她说:"只要我还能为国家做点事,我就不能停下来。"这种执着和奉献精神,感染了身边的每一个人。 1994年6月18日,82岁的王承书因病离世,可她的奉献精神并未止步于此,按照她的遗愿,她的遗体被捐献给医学研究单位,个人书籍和科技资料捐给了核理化院,存款则捐给了"希望工程"。 这些细节,无不体现出王承书一生对科学、对祖国的无私奉献,回顾王承书的一生,我们看到的不仅是一位杰出科学家的成就,更是一个时代的缩影和一个民族的精神。 她用实际行动诠释了"科学报国"的真谛,为中国的核物理研究做出了不可磨灭的贡献,她的故事告诉我们,真正的科学家不仅要有渊博的知识和创新的思维,更要有爱国的情怀和无私奉献的精神。 可令人遗憾的是,像王承书这样的科学家,她们的名字却鲜为人知,这不禁让我们反思:在铭记那些耀眼的科学巨星时,我们是否也应该给予这些默默奉献的无名英雄同样的尊重和敬意? 今天,当我们重新认识王承书的故事时,我们应该铭记她的精神,传承她的志向,在新时代的科技发展中,我们需要更多像王承书这样的科学家,他们不计名利,甘于奉献,为国家的科技进步贡献自己的一份力量。 正如王承书生前所说:"科学没有止境,我们的探索永不停息。"这种精神,将永远激励着中国的科技工作者们不断前进,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。 信息来源:新华网 2022-01-24 《中国核事业耀眼的女性!她被认为能获诺贝尔奖,为了祖国说过三次“我愿意”》