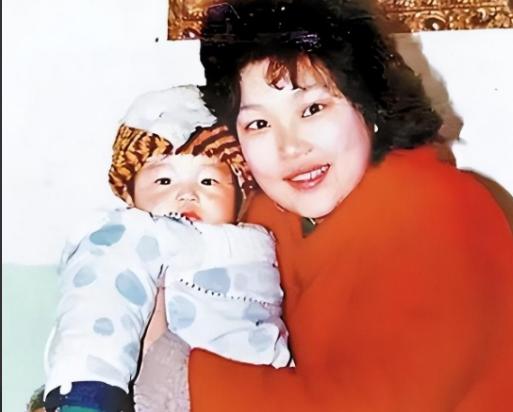

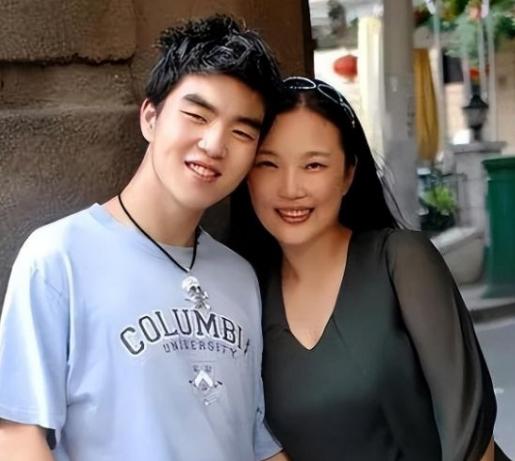

1988年,武汉一女老师怀胎十月,挺孕肚上课,突然腹痛不止,丈夫赶来一看,高兴说:“要生了。"一把抱起妻子送到医院。不料,当孩子出生后,丈夫竟脸色大变说:“我们分手吧!"说完,头也不回地走了! 1988年的武汉,秋风萧瑟,树叶纷飞,这个看似平凡的年份,却在邹翃燕的生命中烙下了永恒的印记,那一年,她不仅成为了一位母亲,更踏上了一段充满艰辛与奇迹的旅程。 当时的许多人认为,抚养一个残疾孩子不仅是家庭的负担,更是个人前途的绊脚石,在这样的社会氛围下,邹翃燕做出了一个令许多人难以理解的选择,不顾一切地抚养她那个被医生断言可能终生残疾的儿子。 邹翃燕的决定并非轻而易举,当她得知儿子丁丁出生时严重缺氧,可能导致脑瘫时,她的世界仿佛在一瞬间崩塌,可母性的力量超越了所有的恐惧和犹豫。 即便丈夫选择离开,即便亲朋好友的不理解,她依然坚定地相信,每一个生命都值得被珍惜和爱护。 康复之路漫长而艰辛,每天,邹翃燕都要带着丁丁去医院进行推拿治疗,看着儿子因疼痛而哭喊,她的心如刀绞,却不得不强忍泪水,鼓励儿子坚持下去。 这样的日子,持续了整整十年,十年间,邹翃燕付出的不仅是时间和精力,更是倾注了全部的心血和希望。 经济压力如同一座大山,压在邹翃燕瘦弱的肩膀上,作为一名普通的幼儿园教师,她的工资远远不足以支付丁丁的医疗费用。 为了筹措资金,邹翃燕开始了多重身份的奔波,白天在幼儿园教书,晚上到培训机构兼职,周末还要去卖保险,她的生活被压缩到了极限,但她从未想过放弃。 在这段艰难的岁月里,邹翃燕逐渐意识到,知识才是改变命运的关键,她坚信,只有通过学习,丁丁才能在这个竞争激烈的社会中站稳脚跟。 因此,即便在经济最困难的时候,她也从未削减过丁丁的教育投入,从幼儿园到小学,再到中学,丁丁的学习之路并不平坦,由于身体的原因,他的动作比其他孩子慢,写字也需要更多的时间。 但在母亲的鼓励下,丁丁展现出了惊人的毅力和智慧,每一次考试,每一次进步,都让邹翃燕欣慰不已,她知道,这些成绩的背后,是儿子付出的百倍努力。 随着时间的推移,邹翃燕和丁丁的故事开始被更多人所知晓,医生们被这对母子的坚持所感动,常常给予额外的关照,老师们被丁丁的求知欲望所打动,不吝啬给予更多的指导,邻居和同事们也开始主动提供帮助,从生活上的照顾到精神上的支持。 这些点点滴滴的善意,编织成了一张温暖的社会支持网络,给予了邹翃燕继续前行的力量。 当丁丁以优异的成绩考入北京大学时,这个曾被认为可能终生残疾的孩子,用自己的努力证明了生命的无限可能。 邹翃燕站在人群中,看着儿子意气风发地走上讲台发表演讲,泪水模糊了她的双眼,那一刻,过去所有的艰辛和付出,都化作了无尽的骄傲和幸福。 丁丁的求学之路并未止步于此,在那之后,他又以优异的表现被哈佛大学法学院录取,从武汉到北京,再到波士顿,丁丁的每一步都走得坚定而有力。 这不仅是他个人的成就,更是一个关于坚持和希望的动人故事,丁丁的成功,不仅改变了他自己的人生轨迹,也潜移默化地影响着周围的人。 曾经对残疾人心存偏见的邻居,开始主动帮助社区里的其他特殊家庭,学校里的老师们,也更加关注那些需要特殊照顾的学生。 邹翃燕和丁丁的故事,如同一颗石子投入平静的湖面,激起了一圈又一圈的涟漪,悄然改变着人们的心态。 如今的丁丁,已经成为了一名优秀的律师,他的职业生涯刚刚开始,但已经展现出了非凡的潜力,他立志要为更多的弱势群体发声,用自己的专业知识去帮助那些需要帮助的人。 这个曾经被认为可能成为社会负担的孩子,如今正在以自己的方式回馈社会。 邹翃燕的故事,也给予了其他特殊需求家庭莫大的启示和鼓舞,她常常被邀请去做演讲,分享自己的经验和心得。 每当看到台下那些忧心忡忡的父母,她就会想起自己当年的彷徨和无助,她告诉他们,爱和坚持是最强大的力量,只要不放弃,就总有希望。 回首这三十多年的岁月,邹翃燕感慨万千,她的选择,不仅改变了一个孩子的命运,也影响了无数人的生活,她用实际行动诠释了母爱的伟大,展现了人性最美好的一面。 邹翃燕和丁丁的故事,犹如一束光,穿透了偏见和歧视的阴霾,照亮了那些仍在黑暗中挣扎的人们。 它告诉我们,生命中没有真正的绝境,只要有爱,有信念,就永远有希望,在这个充满挑战的世界里,我们每个人都可能成为改变的力量,让这个世界变得更加包容、更加美好。 信息来源:环球网 2017-06-30 《从脑瘫儿到北大、哈佛学子 讲述母子奔跑的人生》 #社会#