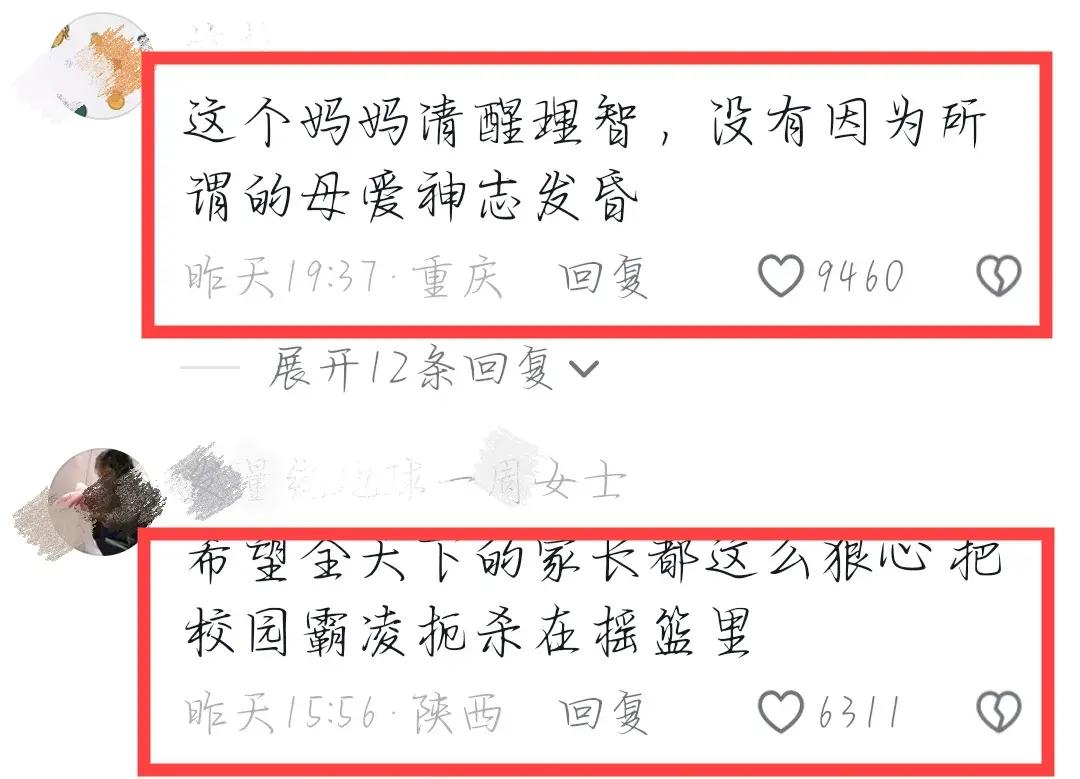

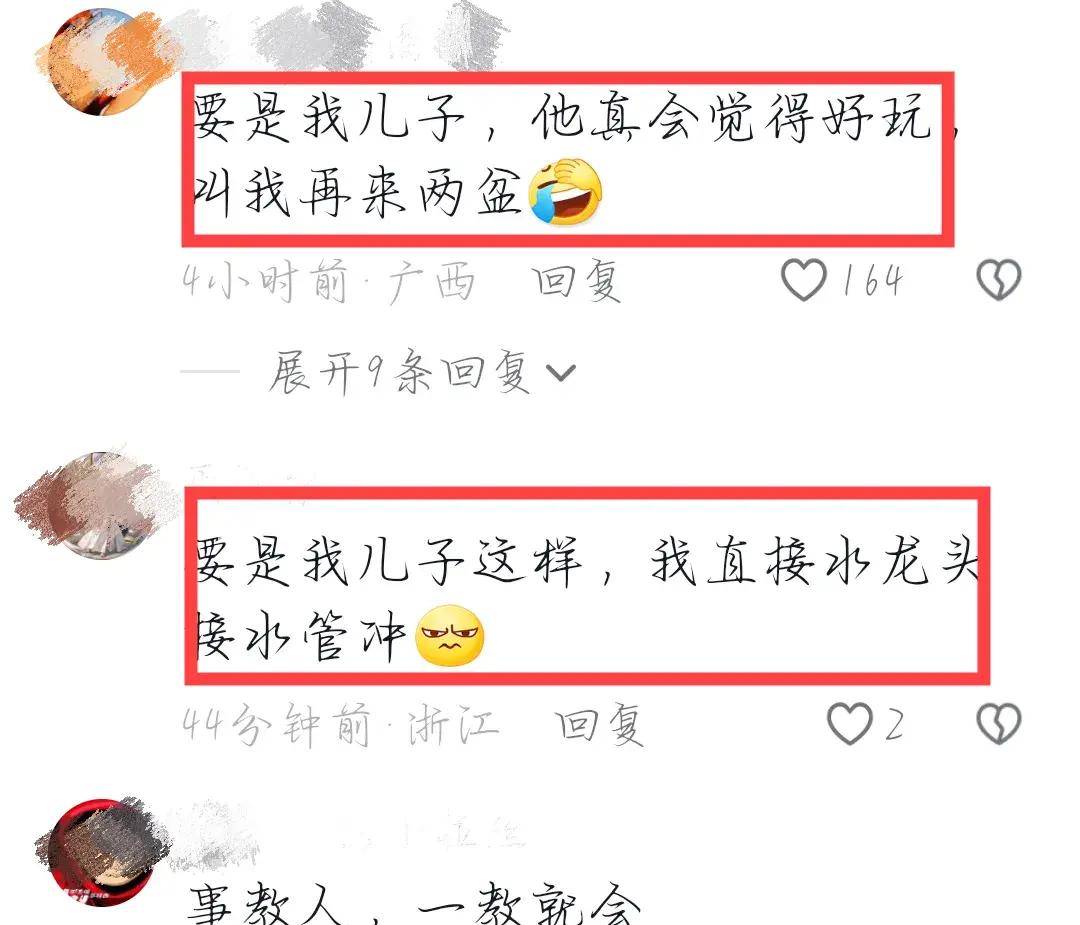

“你泼人家水很好玩吗?”浙江,三楼窗户边,男孩拿水泼楼下的同学。 面对儿子的恶劣行径,这位浙江妈妈没有打骂,反而做了一件事。网友们纷纷点赞:在这种家庭氛围下成长,这孩子将来一定不会差! “你试试从三楼往下倒水是什么滋味!”一个妈妈对着自家熊孩子怒吼的视频,最近在网上火了。评论区里,“干得漂亮!”、“早就该治治了!”、“我家那个也这样,看得我拳头都硬了!”……点赞最高的评论,清一色都是对这位妈妈做法的支持。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,咱们接着往下聊~ 事情的起因,是这个熊孩子在学校三楼走廊,觉得好玩就往下泼水,结果淋到了同学。这可把家长群里的爸妈们炸开了锅,纷纷让老师严惩“肇事者”。这位妈妈知道后,没有选择常见的“说教+体罚”套餐,而是决定给儿子来点狠的——让他亲身体验一把“受害者”的感受。 先别急着叫好,这波操作背后,其实藏着一个育儿难题:为什么有些孩子压根意识不到自己的行为会伤害到别人?说白了,就是**缺乏换位思考的能力。换位思考,说简单点,就是“假如你是他,你会怎么想、怎么做”。 在孩子的世界里,“自我”才是绝对的中心。尤其是3-6岁的孩子,认知能力还处于初级阶段,很难跳出自己的视角去理解他人的感受。所以,你才会看到,他们动不动就抢玩具、不守规则、撒谎、乱发脾气……在他们看来,“我想要就要得到”、“我觉得好玩就应该去做”,至于这样做会不会影响到别人?谁在意! 然而,缺乏换位思考,可不是什么“孩子还小”就能搪塞过去的借口。它就像一颗定时炸弹,轻则引发人际冲突,重则破坏规则、缺乏同理心,甚至走上违法犯罪的道路。 所以,教会孩子换位思考,就像给他打开了一扇通往他人心灵的窗户,是帮助他成为一个“社会人”的关键一步。 那么,到底该怎么教呢?别急,咱这就上干货! 还记得开头提到的那位妈妈吗?她用的就是最直接、也最有效的“亲身体验法”。通过让孩子亲身感受被泼水的滋味,他才会明白:原来,我以为的好玩,在别人眼里却是彻头彻尾的伤害。当然,不是所有事情都能像“泼水”这么简单粗暴地去体验。家长可以根据实际情况,设计一些情境模拟,让孩子设身处地地去感受他人的情绪和处境。比如:“如果你辛辛苦苦搭好的积木,被别人不小心碰坏了,你会是什么感受?” 玩过“过家家”吗?孩子们最擅长的事情之一,就是**通过角色扮演来理解和体验不同的社会角色。家长可以利用这一点,引导孩子扮演不同的角色,从不同的角度去思考同一个问题。比如:孩子因为没有得到想要的玩具而大哭大闹,家长可以引导他扮演玩具店老板的角色,思考一下:“如果每个孩子都像你这样哭闹,我还会把玩具卖给你吗?” 绘本故事,是帮助孩子理解世界、学习情感的最佳媒介之一。家长可以选择一些与换位思考相关的绘本故事,比如《我爸爸》、《爷爷一定有办法》等等,通过故事中的人物和情节,引导孩子站在不同的角度去思考问题、理解他人的感受。 很多时候,孩子之所以缺乏换位思考的能力,是因为他们连自己的情绪都还没搞明白。家长要帮助孩子学会识别和表达自己的情绪,并引导他们去观察和理解他人的情绪。比如:当孩子因为朋友没有和他一起玩而生气时,家长可以引导他思考:“你的朋友可能今天心情不好,所以不想和你玩,你会怎么安慰他呢?” 当孩子表现出换位思考的行为时,家长要及时给予肯定和鼓励,强化这种积极的行为。比如:孩子主动把自己喜欢的玩具分享给其他小朋友玩,家长可以夸奖他:“你真是一个懂得分享的好孩子,相信你的朋友们一定都很喜欢和你一起玩。” 当然,罗马不是一天建成的,教会孩子换位思考,更是一个“路漫漫其修远兮”的过程,家长需要保持耐心,坚持不懈地引导,才能让孩子真正将换位思考“内化于心,外化于行”。 最后,别忘了,教育孩子从来都不是家长一个人的事儿,学校和老师也扮演着至关重要的角色。家长和老师要加强沟通,及时了解孩子在学校和家庭中的表现,并形成教育合力,共同帮助孩子**养成良好的行为习惯和道德品质,让“熊孩子”成功蜕变为“小天使”! 原文刊载于潍坊晚报 2024-09-16关于“男孩往楼下浇水玩妈妈让他体验受害方”