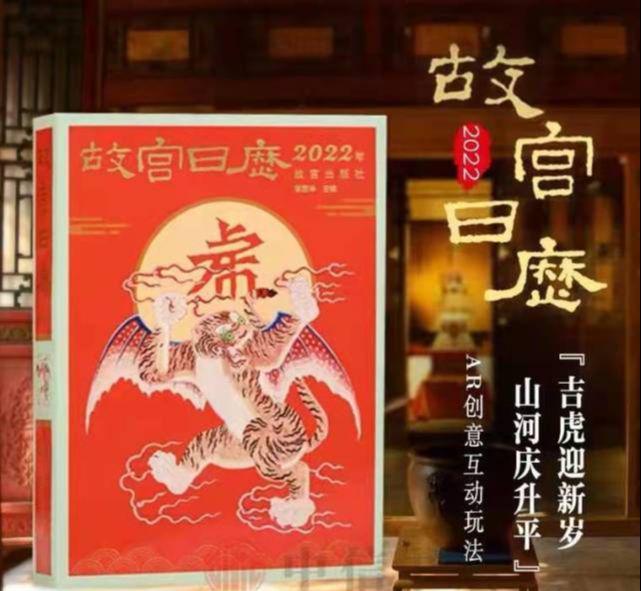

“故宫缺钱,不是一时缺钱,而是永远都缺钱!”主持人询问故宫院长“故宫每年门票收益近8个亿,文创收入有15亿,为何还要高额补贴呢?”院长单霁翔一开口便道出原因。 故宫,又称紫禁城,始建于明朝永乐四年(1406年),历经明清两代,共24位皇帝在此居住和办公。它不仅是中国最大的古代宫殿建筑群,更是中华文明五千年历史的缩影。 走进故宫,仿佛穿越时空,回到了帝王统治的年代。金碧辉煌的大殿、精美绝伦的园林、珍贵稀有的文物,无不彰显着中华文化的博大精深。然而,这座见证了数百年风雨沧桑的宫殿,如今却面临着前所未有的挑战。 表面上看,故宫似乎并不缺钱。每年近2000万游客为故宫带来约9亿元的门票收入,再加上15亿元的文创收入,总收入高达24亿元。然而,单霁翔院长却坦言,故宫始终处于"缺钱"状态。 为什么会这样呢?让我们来看看故宫的支出项目: 清洁费用:故宫占地72万平方米,相当于100个足球场的面积。每天清洁如此广阔的区域,需要大量人力和物力。 基础设施维护:每年数以百万计的游客参观,也会对故宫的基础设施造成损耗。地砖、栏杆、门窗等都需要定期维护和更换。 文物修护:故宫收藏了180多万件珍贵文物,其中不少已有数百年历史。这些文物需要专业的修复和保护,而这项工作既耗时又昂贵。 材料与人工成本:故宫的修缮工作必须使用传统材料和工艺,以保持其历史原貌。这些特殊材料和具有高超技艺的工匠都价格不菲。 文创产品开发:虽然文创产品为故宫带来了可观的收入,但其研发和推广也需要大量前期投资。 面对这些挑战,单霁翔院长提出了一系列创新举措,试图解决故宫的资金困境。 扩大开放面积:单霁翔上任后,将故宫的开放面积从不到30%提升至80%,大大增加了游客的参观体验和停留时间。 加强文物展出:展出的文物比例从不到1%提高到更高水平,让更多珍贵文物重见天日。 开发文创产品:从《故宫日历》到故宫口红,再到故宫冰淇淋,一系列富有创意的文创产品不仅增加了收入,还提升了故宫的品牌影响力。 寻求多元化融资:除了申请40亿元的财政补贴,单霁翔还积极寻求社会各界的捐赠支持。 然而,这些措施真的能解决故宫的资金困境吗?答案似乎并不乐观。 尽管单霁翔的努力取得了显著成效,但故宫的资金缺口似乎仍在不断扩大。为什么会这样呢? 历史欠账:长期以来,故宫的维护和修缮工作一直存在资金不足的问题。单霁翔上任后进行的全面检查显示,仅修缮费用就需要40亿元。这笔"历史欠账"需要长期偿还。 持续增加的维护成本:随着开放面积的扩大和游客数量的增加,故宫的日常维护成本也在不断攀升。 文物保护的高昂成本:随着科技的进步,文物修复和保护的技术也在不断更新,但相应的成本也在上升。 单霁翔院长曾说:"故宫不仅属于中国,也属于世界。"这句话道出了故宫的普世价值。作为世界文化遗产,故宫的保护和发展不应该仅仅依靠门票收入和政府补贴,而应该成为全社会共同的责任。 也许,我们每个人都应该问问自己:我们能为故宫做些什么?是不是可以多买一件文创产品?是不是可以参与一次志愿者活动?或者,仅仅是在参观时多一份珍惜之心,少一分破坏之举? 故宫的未来,掌握在我们每个人手中。让我们携手共同守护这座古老的宫殿,让它继续向世界讲述中国的故事,传播中华文化的魅力。 在结束这篇文章之际,不妨留下一个悬念: 如果有一天,你成为了故宫的决策者,你会如何解决这个看似永远无法填补的资金缺口? 你会采取什么样的创新措施来平衡文物保护和经济发展之间的矛盾? 也许,未来故宫的命运,就掌握在像你这样充满创意和责任感的人手中。 (信源:中国网教育——故宫每年收入超过20亿,还是缺钱,单霁翔却靠着故宫文创和一本《故宫日历》带火故宫)