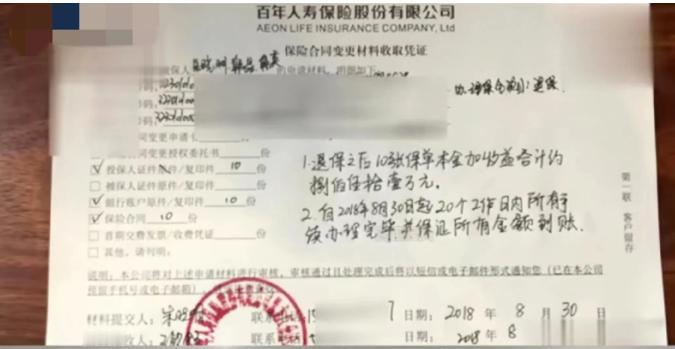

银行遇到硬茬了!黑龙江哈尔滨,女子把840万存进银行,5年后,女子想取出存款,工作人员说:要过71年才能取出,女子一算她得108岁才能取钱,女子惊讶得知存款竟然变了保险,她多次找银行和保险公司要钱,却被双方踢皮球,女子非常愤怒直接找媒体曝光,结局亮了! 五年前,朱玲的家庭因城市改造获得了500多万的拆迁赔偿。与此同时,她的小姨,也是她的亲戚,因信任朱玲的理财能力,将340万交给她,希望她能帮忙存入银行。 原本,她只是想将这笔钱安全地存入银行,期待着定期的利息收入。 然而,在银行员工的热忱推荐下,朱玲改变了初衷。 她被介绍了一款所谓的“高利率理财产品”,员工声称这不仅收益高,而且安全可靠。 但是却没有详细解释产品的保险性质,也没有强调长期锁定资金的后果。 朱玲被高收益的承诺所吸引,却没有意识到这背后隐藏的风险。 在没有充分了解产品细节的情况下,朱玲被说服了,她将那笔钱,连同小姨托她保管的340万,一并购买了这款产品。 时光飞逝,五年过去了。朱玲的生活发生了变化,她急需用钱,于是决定去银行取出那笔存款。 然而,当她满怀期待地来到银行,工作人员却告诉她,她购买的不是存款,而是一款身故险,而且要等到71年后才能取回本金。 朱玲愣住了,她怎么也想不到,自己原本的存钱计划,竟然变成了一场遥远的等待。 朱玲的心中充满了疑惑与不安。她无法理解,为何自己的存款会变成保险,而且取款条件如此苛刻。她清楚地记得,当时银行员工只是强调了产品的高收益,而对于保险的性质和长期锁定的风险却只字未提。 朱玲决定再次前往银行,寻求一个合理的解释。 然而,银行方面对此却显得冷漠,他们坚称朱玲购买的是保险产品,并非存款,按照合同规定,只有在朱玲身故后,71年才能取回本金。 朱玲感到了前所未有的无助,她开始怀疑,是不是自己的钱就此石沉大海,再也无法触及。 在焦虑和绝望中,朱玲找到了保险公司,希望能够得到一个不同的答复。但保险公司的态度同样强硬,他们表示,如果朱玲想要提前解约,就必须支付高达90万的违约金。 对于朱玲而言,这无疑是雪上加霜。她不仅面临着失去巨额资金的风险,还要承担额外的经济压力。 面对银行和保险公司的推诿和拒绝,朱玲没有选择沉默和忍受,而是决定为自己的权益发声。她开始寻求法律帮助,咨询律师,了解自己的权利和可行的法律途径。 同时,朱玲也知道,仅靠个人的力量是不够的,于是她选择了向媒体曝光,让公众成为她维权的强大后盾。 在朋友的建议下,朱玲联系了当地的媒体,勇敢地将自己的遭遇告诉了记者。 媒体的介入,为这起看似无解的纠纷带来了转机。 报道迅速引发了公众的广泛关注,朱玲的遭遇激起了人们的同情与愤慨。社会各界开始对银行和保险公司的行为提出质疑,舆论的压力逐渐增大。 在公众关注和媒体曝光的推动下,保险公司的态度发生了根本性的转变。他们不再坚持之前的立场,而是开始主动与朱玲沟通,试图找到解决问题的方案。 在一系列的协商之后,双方最终达成了共识,保险公司同意签署一份和解协议。 这份和解协议对于朱玲来说,无疑是一个胜利。保险公司承诺,在20个工作日内,将朱玲投入的本金和应得的利息全数退还。这份协议不仅解决了朱玲的财务困境,也恢复了她对公正和正义的信心。 签署和解协议的那一刻,朱玲感到如释重负。她知道,这场持久的斗争终于结束了,她可以开始规划自己的新生活。 朱玲的案例,不仅为她自己带来了满意的结局,也为其他消费者提供了宝贵的经验。 她希望自己的经历能够提醒更多的人,当权益受到侵害时,要勇敢地站出来,采取行动保护自己的利益。 (文中人物均为化名)