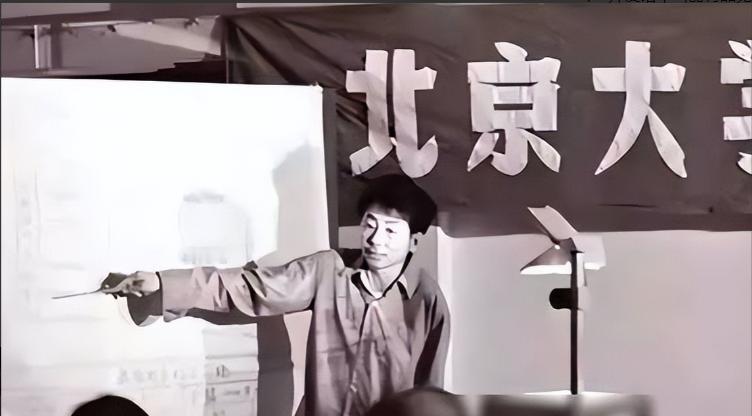

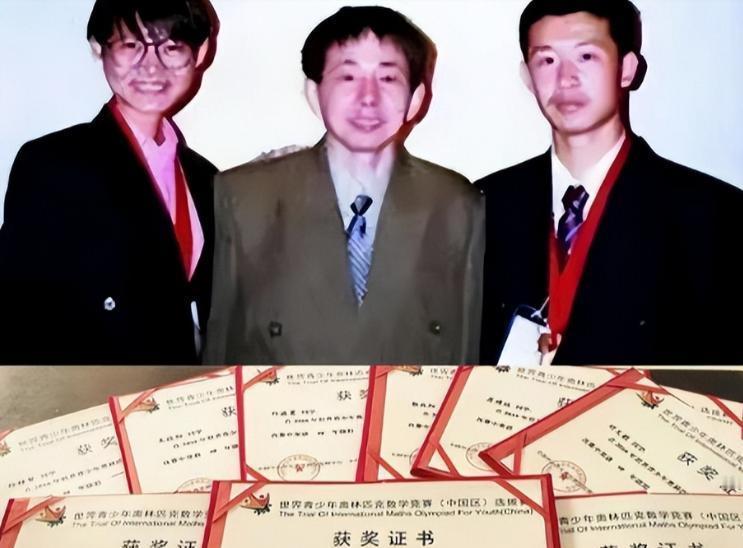

中国为什么出不了顶级数学家?北京大学数学天才张筑生为国拿下五个第一,却一辈子都没评上职称,直到临终前,他才发出这样一句疑问,点醒众人! 张筑生1935年出生于四川省的一个贫困农民家庭。命运似乎从一开始就对他不太友善。两岁时,他患上了脑膜炎,虽然最终保住了性命,但左手却因此落下了残疾。 然而,这个不幸的开端并没有阻挡张筑生追求知识的脚步,反而激发了他对数学的无限热爱。 "我记得小时候,父亲常常在田间劳作时教我数数。"张筑生晚年回忆道,"那时候,数字就像是一个神奇的世界,让我着迷。"尽管家境贫寒,但张筑生的父母仍然尽力支持他的学习。 在昏暗的油灯下,年幼的张筑生常常废寝忘食地钻研数学题目,那种专注和热情,仿佛能够点亮整个黑夜。 凭借着超人的毅力和天赋,张筑生顺利考入了四川大学数学系。在大学期间,他的数学才能得到了充分的展现。 他不仅学习成绩优异,还经常在课堂上提出独到的见解,让教授们都为之惊叹。毕业后,张筑生留校任教,开始了他传奇的教学生涯。 然而,张筑生很快就发现,自己的教学理念与当时的职称评定制度存在着巨大的矛盾。他更注重培养学生的思维能力,而不是单纯地灌输知识。 他的课堂生动有趣,常常能将复杂的数学问题简单化,深受学生欢迎。但是,这种教学方式却难以在论文数量上有所体现。 1990年,已经55岁的张筑生以第一名的成绩考入北京大学,成为该校首位数学博士。在北大期间,他不仅在学术研究上取得了重要成果,更是在教学方面展现出了非凡的才能。 张筑生的课堂总是座无虚席。他有一种独特的能力,能够将枯燥的数学公式转化为生动有趣的故事。"数学不是死板的符号,而是充满生命力的语言,"他常常这样告诉学生们,"我们要用心去倾听它,用智慧去解读它。" 在国际数学竞赛中,张筑生更是展现出了惊人的才能。他带领中国队五次获得总分第一的骄人战绩,为中国数学界赢得了巨大的荣誉。然而,比起荣誉,张筑生更在意的是如何培养学生的思维能力和创新精神。 "在竞赛中,我不仅仅是他们的教练,更是他们的精神支柱,"张筑生曾这样说道,"我希望他们不仅能解决题目,更能学会如何思考,如何创新。" 然而,命运再次对张筑生开了一个残酷的玩笑。2000年,他被诊断出患有鼻咽癌。但即使在病痛的折磨下,张筑生仍然坚持着他的教学工作。为了保持课堂上的精力充沛,他甚至会在上课前节食和禁水。 "看到学生们求知若渴的眼神,我就忘记了所有的痛苦,"张筑生曾这样描述他的感受,"教书育人,这就是我的使命,我的生命。" 然而,令人遗憾的是,尽管张筑生在教学和培养人才方面做出了巨大贡献,但由于不善交际和论文数量有限,他终其一生都未能评上教授职称。这个事实不仅令人心痛,更引发了人们对中国学术评价体系的深思。 在生命的最后时刻,张筑生发出了那个令人深思的问题:"为什么中国出不了顶级数学家?"这个问题不仅仅是他个人的困惑,更是对整个中国教育体系的一次拷问。 张筑生的故事告诉我们,真正的教育不应该仅仅关注论文数量和头衔,而应该更注重思维能力的培养和创新精神的激发。 他虽然没有获得显赫的职称,但他培养的学生中,有许多人已经成为了数学界的翘楚。这或许才是一个真正教育家最值得骄傲的成就。 张筑生的一生,就像是一个复杂而美丽的数学公式。它充满了挑战和困难,但也闪耀着智慧和坚持的光芒。他用自己的行动诠释了什么是真正的教育者,什么是对知识的无私奉献。 如今,张筑生已经离我们而去,但他的精神依然在激励着无数的教育工作者。他的故事提醒我们,教育的本质不应该是追逐名利,而应该是对知识的热爱和对人才的培养。 在当今快速发展的时代,我们更需要像张筑生这样的教育家。他们不仅传授知识,更重要的是培养学生的独立思考能力和创新精神。只有这样,我们才能真正培养出能够引领未来的顶级人才。 张筑生的一生,是对中国教育体系的一次深刻反思。他的经历告诉我们,我们的评价体系需要更加多元化,不能仅仅依靠论文数量来衡量一个教育工作者的价值。我们需要建立一个能够真正认可教学贡献的体系,让更多像张筑生这样的教育家得到应有的尊重和认可。 最后,让我们记住张筑生的这句话:"数学不仅仅是符号和公式,它是一种思维方式,一种看待世界的方法。"这或许就是他留给我们最宝贵的遗产。 愿我们能够继承他的精神,为中国的教育事业继续努力,培养出更多能够在国际舞台上大放异彩的数学家和科学家。 信息来源:百度百科《张筑生》