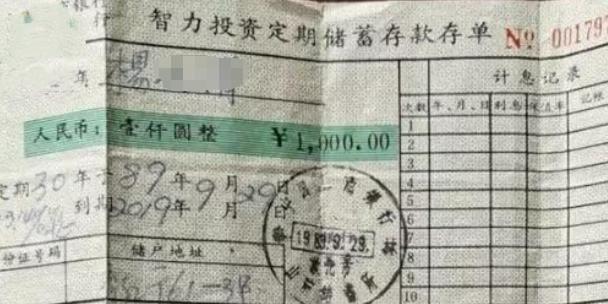

白存了!吉林延边,一大爷30年前,在银行存了2000元,存折上显示,定期存款30年,利率19.26%,计算下来,存30年可以取出72万,谁知大爷到银行取钱,银行不认,说这种长期定期存款早就明令取消,如果要取,连本带息只能给大爷4000多元。大爷大怒:银行说话不算数,当年的2000够一家人吃上一年!大爷告上法院,法院这样判了! (案件来源:延边中院) 1994年,正值中国经济高速发展的年代,各大银行为吸引存款,推出了许多高息存款产品。 当时50岁出头的杨德全看中了一款30年期、年利率高达19.26%的定期存款。他将辛苦攒下的2000元存了进去,心想着30年后,这笔钱就能成为他安度晚年的保障。 当时2000块可不是小数目啊,够一家人吃一年的了。 如今30年过去了,物是人非。杨德全的儿女们都已成家立业,他也从壮年变成了耄耋老人。但他一直记得这笔存款,盼望着它能在自己最需要的时候派上用场。 杨德全老人颤颤巍巍地走在前往银行的路上,他的手紧紧攥着一本泛黄的存折。 然而,当杨德全站在银行柜台前,向工作人员出示存折时,等待他的却是一个晴天霹雳。 "对不起,老人家。这种长期定期存款产品早就被明令取消了。如果您现在要取钱,我们只能给您4000多元。" 杨德全难以置信地瞪大了眼睛,"怎么可能?当初可是说好了30年后能取72万的啊!" 银行大厅里,其他顾客纷纷侧目。杨德全的声音因激动而颤抖,"你们银行怎么能说话不算数呢?这可是我们老百姓的血汗钱啊!" 面对杨德全的质问,银行方面解释说,1995年中国人民银行就下发了通知,要求各商业银行停止办理3年期以上的定期存款业务。 因此,杨德全的这笔存款在法律上已经失效,银行只能按照普通存款的利率计算利息。 这个解释并没有平息杨德全的怒火。他觉得自己被欺骗了,30年的等待和期盼在这一刻化为泡影。 在亲朋好友的建议下,杨德全决定将银行告上法庭,为自己的权益讨个说法。 案件很快引起了社会的广泛关注。 许多人同情杨德全的遭遇,认为银行应该信守承诺。 也有人指出,银行的做法虽然不近人情,但可能有其法律依据。这场官司不仅关乎一位老人的存款,更涉及到金融制度的公信力和法律的公平性。 庭审当天,法庭内外挤满了关心此案的群众和媒体记者。杨德全的律师首先陈述了案情,强调银行当初承诺的30年19.26%高息存款,现在却只愿意支付4000多元,严重侵犯了储户的合法权益。 银行方面的代表则辩称,1995年的政策调整是国家层面的强制性规定,任何金融机构都必须遵守。 他们认为,杨德全的存款合同因违反了这一规定而自动失效,银行已经尽到了告知义务,不应承担额外责任。 法官听取了双方的陈述后,仔细审阅了相关证据和法律条文。最终,法院作出了一个折中的判决:银行应按5年期19.26%的利率计息,共支付杨德全13556元。 这个判决的依据主要包括以下几点: 法不溯及既往原则。虽然1995年的政策调整确实否定了长期高息存款的合法性,但杨德全的存款发生在1994年,属于既成事实,不应完全否定其效力。 《民法典》第157条规定,合同无效后,应当尽可能恢复到合同订立前的状态,并本着公平原则进行损失分担。 《民法典》第6条强调了公平原则在民事活动中的重要性。考虑到银行和储户双方的过错和利益,法院需要作出平衡各方利益的判决。 杨德全与银行的储蓄合同因违反强制性规定而无效。但是,银行在政策调整后未及时通知储户,存在一定过错。 同时,杨德全作为储户,30年来也未主动了解存款状况,同样存在一定过错。 基于公平原则,法院认为按5年期利率计息是对双方最公平的处理方式。 这个判决在社会上引发了热烈讨论。支持者认为,法院的判决既考虑了法律的严肃性,又照顾了普通百姓的利益,体现了司法的智慧和温度。 批评者则认为,这个判决可能会影响金融机构的信誉,不利于金融市场的长期稳定。 对杨德全来说,这个结果虽然不如预期,但也比最初银行提出的4000多元要好得多。 所以我们在进行长期金融投资时要保持警惕,定期关注相关政策变化,及时调整投资策略。毕竟,30年的时间跨度太长,期间可能发生各种难以预料的变化。 在案件结束后,当地金融监管部门组织了一系列金融知识普及活动,帮助市民更好地理解金融产品和相关法律法规。 在快速发展的今天,我们不仅要关注眼前利益,更要着眼长远,共同维护一个诚信、公平的社会环境。 对此你怎么看? (人物均为化名)

评论列表