这下闹大了!法院拍卖一个参考价值为13057万元人民币的厂房,吸引了140人报名,结果厂房最终竟然以1.8万元成交了!然而,网友却不淡定了,到底谁捡了这个便宜 ?这个法拍房到底是天上掉馅饼还是陷阱? 信息来源:2024-08-08 正观新闻——1.3亿元厂房被1.8万变卖?债权人:法院已撤销订单,正组织核查 这栋厂房坐落在安徽合肥的高新区云飞路,整栋楼高6层,建筑面积近万平方米,它采用了钢筋混凝土的结构,按照规划,是用于工业生产的厂房。 按照市场价估算,这栋厂房的价值在1.3亿元左右,这可不是一个小数目,但法院的起拍价却定在了1元,没错,你没看错,就是1元人民币。 事实上,在这次以“白菜价”著称的拍卖之前,这栋厂房已经两次流拍,最初的起拍价高达9140万元,但无人出价。第二次拍卖时,法院将起拍价降至7312万元,但即便如此,仍然无人问津。 眼看厂房卖不出去,法院决定铤而走险,采取“无底价”的策略,直接从1元起拍,这个决定犹如一颗重磅炸弹,立即引来大批希望捡漏的竞买者蜂拥而至。 果不其然,这次拍卖吸引了140人报名参与竞拍,从8月2日10时开始,大家你一分我一分地加价,直到8月5日06:10分,拍卖结束,最终,这个价值上亿的厂房,被一位名叫刘涛的自然人以18162.97元的价格拍得。 但让人匪夷所思的是,本次拍卖的加价幅度,仅仅是0.01元,没错,每次加价,只能加0.01元,有律师就此提出质疑,按照这个加价规则,如果有人从1元起拍,每次加价0.01元,那么要达到1000万元,可能需要几百年的时间。这样的规则设置,是否真的合理? 另一个令人百思不得其解的疑点是,这栋厂房还涉及一个优先购买权人,那就是目前实际占用和使用厂房的安徽日竞控制技术有限公司。 按照常理推断,为了维护自身利益,他们应该会踊跃参与竞拍,但诡异的是,在整个拍卖过程中,安徽日竞公司却一直保持沉默,没有出价竞买。 当记者后来采访该公司时,一位工作人员坦言,他们始终认为,作为优先购买权人,无需参与竞买就可以优先获得厂房,很明显,他们对拍卖规则存在误读。 与此同时,这栋厂房的债权人之一刘青安先生,也对这次拍卖的结果表示愤怒,据他透露,厂房的现任产权人欠他3000多万元,他原本希望通过竞买这栋厂房,来抵消部分债务。 但由于每次加价仅为0.01元,他根本无法将价格抬高,最终眼睁睁地看着厂房以1.8万元的低价成交。刘先生说,如果厂房真的以这个价格卖出去,那他的3000万债权基本就要打水漂了。 除了加价规则的异常,本次拍卖中还有一些耐人寻味的细节,一位参与竞拍的王先生就向记者透露,在拍卖进行到第三天时,他突然接到一个陌生电话,要求他退出竞拍,并许诺给他一些好处。 王先生对此感到非常恐惧,因为他不明白自己的个人信息是如何泄露的,更不明白对方为什么要阻止他竞拍,在这个神秘电话的“威逼利诱”下,王先生最终选择了退出。 面对这一系列的疑点,各方的反应也不尽相同,有律师对加价规则提出质疑,认为这可能并不符合拍卖的基本原则,而京东拍卖平台在事后删除了所有关于这次拍卖的信息,并表示拍卖订单已被法院撤销。 西城区法院则表示,他们已经注意到了这起拍卖引发的争议,目前正在对整个过程进行核查,但结果尚未公布。 这场看似“捡漏”的拍卖,背后却疑点重重,1元的起拍价是否合理?0.01元的加价幅度是否科学?神秘电话的出现是否意味着幕后有人操纵?种种问题,都有待进一步理清。 作为普通民众,我们不禁要问,类似的司法拍卖是否真的做到了公开、公平、公正?是否有可能存在暗箱操作的空间?我们期待法院能够给出一个令人信服的答案,以维护司法拍卖的权威性和公信力。 毕竟,公平正义是法治的基石,任何偏离公平正义的行为,都可能动摇人们对法律的信心。

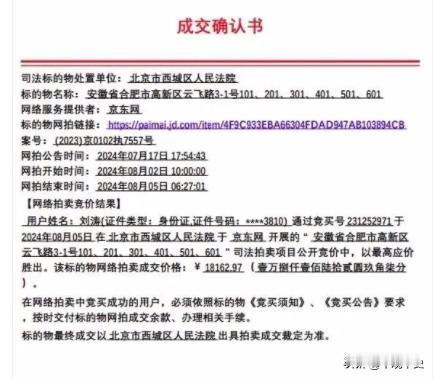

评论列表