【部署完“中国星链”后,火箭变成几百块碎片,怎么回事?】8月6日,我国长征六号甲遥21运载火箭(CZ-6A)将千帆01组星发射入轨,引起行业高度关注,被媒体誉为“中国星链”大规模组网发射的第一步。

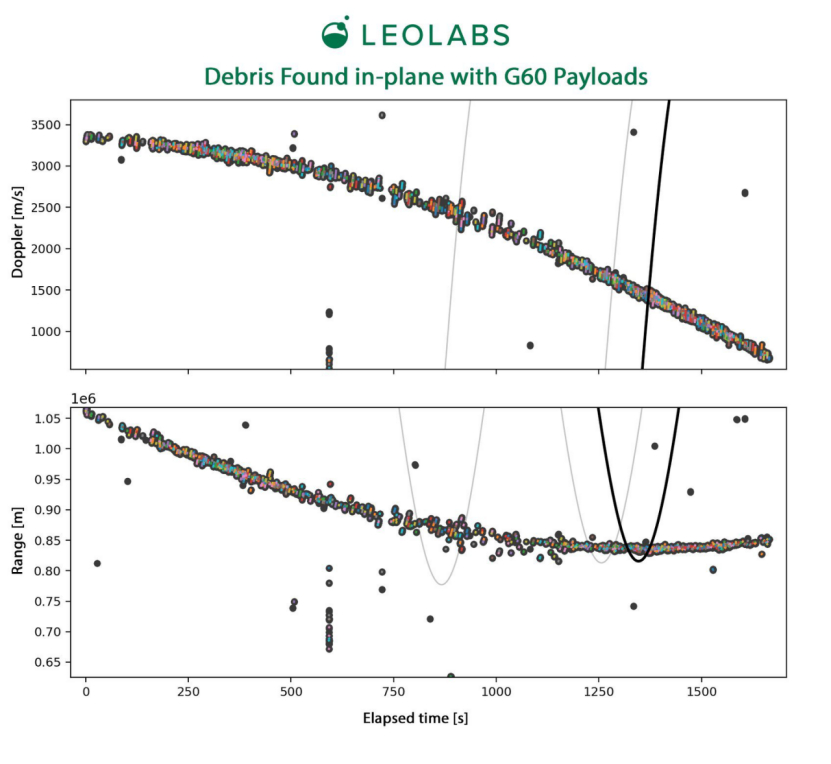

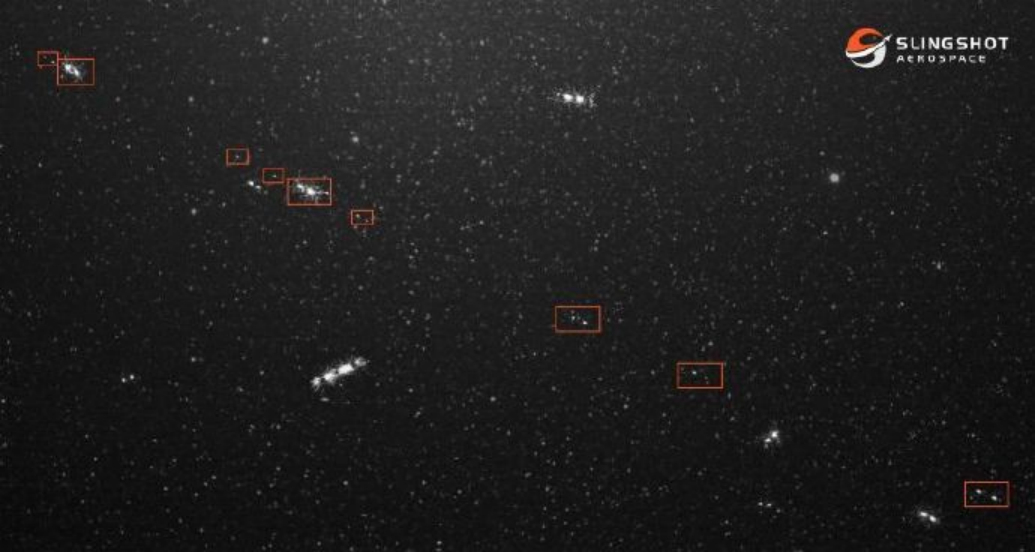

然而,根据国外多家媒体报道,火箭的留轨二级(末级)发生解体,最近两天产生大量空间碎片,或许会对轨道资源和后续发射任务产生影响。

按类似任务经验,火箭的使命完成后,未级会被留在太空中,变成太空垃圾的一部分。若不进行“钝化”处理,这些火箭残骸随时可能发生碰撞爆炸,威胁其他在轨航天器的安全,并产生更多的太空碎片。

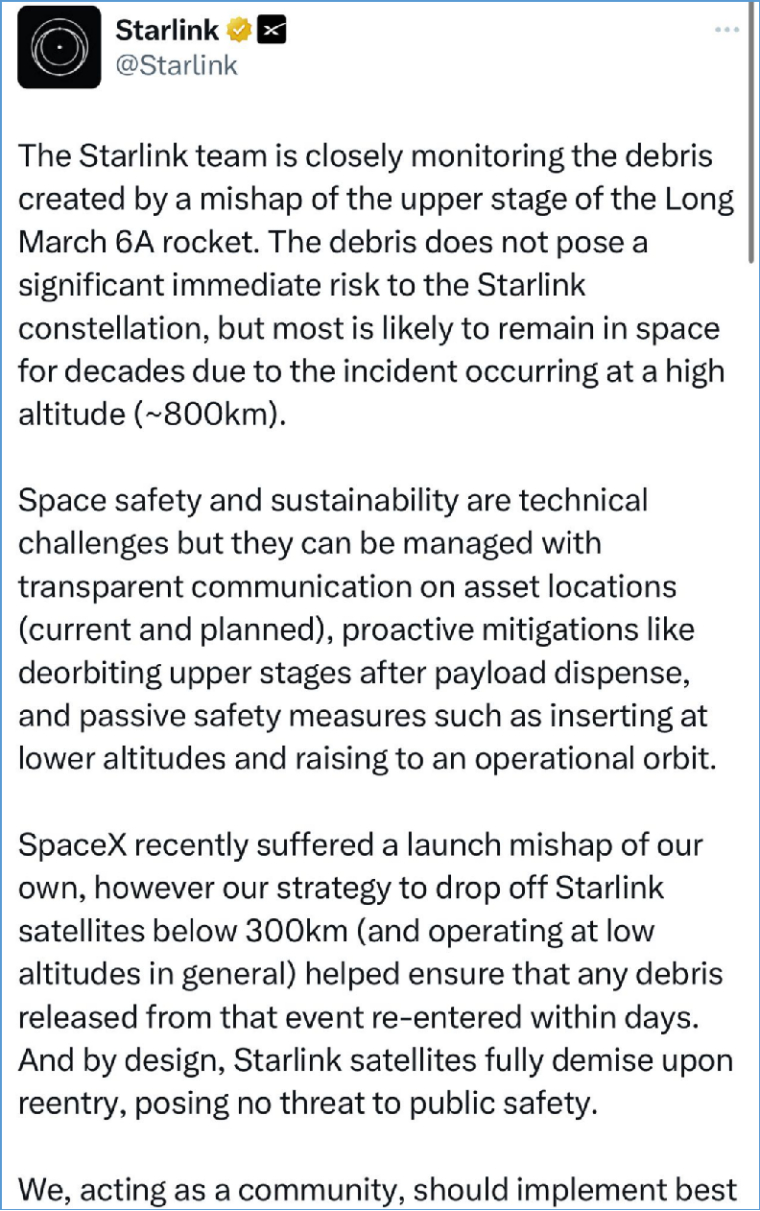

根据Slingshot Aerospace报道,8月6号,长征六号甲运载火箭完成入轨任务后,留轨二级解体,产生了60多片碎片。星链Starlink官方也回应,团队正在密切监测长征六号甲火箭二级的碎片。这些碎片不会对Starlink星座造成重大的直接风险,但由于事故发生在约800公里,大多数碎片可能会在太空中停留数十年。

据外媒单方表述,长征六号甲火箭末级不是第一次出现完成任务后破裂的情况,因此事件源自内部的概率更高。但考虑到国外只能对我国航天器进行精度较低的“外测”(即在非合作状态下测量),这一说法仅供参考。

一般来说,火箭“钝化”的实质就是将其动力系统中的剩余燃料和高压气体排掉,以免发生危险。通过“钝化处理,火箭未级会逐渐耗尽动力避免在太空中失控。火箭的钝化处理不仅能够降低火箭未级爆炸的风险,还可以减少轨道资源的占用。

据航天爱好者猜测,如果末级出现解体,原因可能是遭遇碰撞、箭体内部问题、末级动力问题等。

航天是处于人类能力边缘的学科,目前发射成功率仅做到99%左右,以此类推,空间中偶然发生诸如航天器破裂之类意外也属正常,特别是尚处于磨合期的新型号新任务。

目前近地轨道上绝大多数碎片和太空垃圾,源自美苏冷战时期。空间碎片预防和治理,是所有航天国家共同义务。目前,这一任务的最大挑战,在于缺少类似民航空管体系的国际性强制规范和协调组织。

因此,我国积极参与国际间太空治理;国际间订立强制性规范规则,也是解决碎片问题的重要环节。我国对此类事件也有相关标准《GB/T 43224-2023 运载火箭轨道级处置详细要求》,未来,空间碎片清理或许将成为新的市场蓝海。

评论列表