党组织给了他30两黄金,让他去做生意,做什么不管,但是,组织什么时候要钱都得给,要多少就得给多少,没想到,最终他用这30两,不仅完成了任务,解放后还上交了1000万美金和12万两黄金,他是怎么做到的? “抠门”,是他留给身边人最深的印象。出去应酬打包回来的剩菜剩饭,构成了他晚年餐桌上的全部。 很难想象,这个被形容为“抠门到家”的老人,曾经手握着足以撼动国家金融市场的巨额财富。他,就是肖林,一个潜行于商海的红色资本家,一个用一生书写信仰与忠诚的地下英雄。 抗日战争和解放战争的硝烟,不仅摧残着国土,更无情地吞噬着国家经济的根基。在山城重庆,中共南方局肩负着领导南方13个省市地下党和支援延安的双重压力,资金短缺成为制约革命活动的关键因素。 为了打破僵局,中共中央决定启用一批精明强干的党员,以隐秘的身份打入国民党经济腹地,为革命筹措资金,肖林和妻子王敏卿,就是其中的一员。 1941年,原本在民生公司工作的肖林接到了一个特殊的任务。在八路军重庆办事处,周恩来总理亲自接见了他,并交给他一项光荣而又艰巨的任务——成为一名红色资本家。 带着30两黄金的启动资金,夫妇二人在江津县城开设了“恒源”商行,正式开始了他们“以商养党”的秘密生涯。 深谙“时间就是金钱”的肖林敏锐地捕捉到战时重庆生活水平的提升所带来的商机。他迅速从湖南组织货源,将大量毛巾、牙刷、卫生纸等日用品运往重庆,赚取了人生的第一桶金。 尝到甜头的肖林并没有停下脚步,他不断扩大经营范围,在贵阳、昆明、武汉等地设立分销点,形成了一张覆盖西南、华中地区的商业网络。 “什么叫赚钱?只要有一分钱就要赚,只要有一分钱我都做。”肖林是这样说的,也是这样做的。 他像一个不知疲倦的陀螺,穿梭于商海之间,每一次交易,无论大小,都竭尽全力争取利润最大化。在他看来,每一分钱都承载着革命的希望,每一笔交易都关系着革命的进程。 1946年,根据党组织的指示,肖林将商业重心转移到上海。在那里,他接手了“华益贸易公司”,利用上海商品价格低廉的优势,向内陆地区销售,赚取巨额利润。 为了突破国民党的封锁,将解放区缴获的美元和黄金安全运往上海,肖林又导演了一出精彩绝伦的“花生油”运输计划。他利用与国民党第八军军长李弥之间的特殊关系,巧妙地将黄金、美元、法币藏匿于花生油桶中,成功地将这批巨额资金送达目的地。 在肖林的商业版图中,利润永远不是最终目的,而是完成党组织任务的手段。每次交易所得,他都一丝不苟地记录在账本上,一旦组织需要,便会毫不犹豫地将钱款送到指定地点。多年来,数不清的资金通过肖林夫妇的双手流向了革命斗争的第一线,他们用实际行动诠释了“取之于党,用之于党”的承诺。 1949年,上海解放,肖林夫妇的秘密使命也随之结束。他们将多年积攒的巨额财富,包括折合黄金12万两和价值1000万美元的固定资产,全部上交给了国家。 面对这份“巨额遗产”,肖林夫妇没有丝毫留恋,只留下了三枚银元,作为这段特殊经历的见证。 退休后的肖林,生活俭朴,甚至有些“抠门”。但熟悉他的人都知道,这份“抠门”背后,是对信仰的坚守,是对初心的不忘。 那三枚被捐赠给重庆红岩博物馆的银元,是他一生奉献的缩影,也是红色资本家精神传承的象征。 肖林夫妇的故事,是无数默默奉献的地下工作者的缩影。他们隐身于历史的深处,用智慧和勇气,在刀尖上跳舞,在枪口下赚钱,为新中国的诞生贡献了自己的全部力量。 他们的故事,或许没有惊心动魄的战斗,但却同样充满了惊险与传奇,更值得被后人铭记。 在信仰的指引下,他们将个人命运与国家命运紧紧相连,用实际行动诠释了对党的无限忠诚。他们是红色资本家,更是革命的无名英雄,他们的故事永远值得我们铭记和传承。

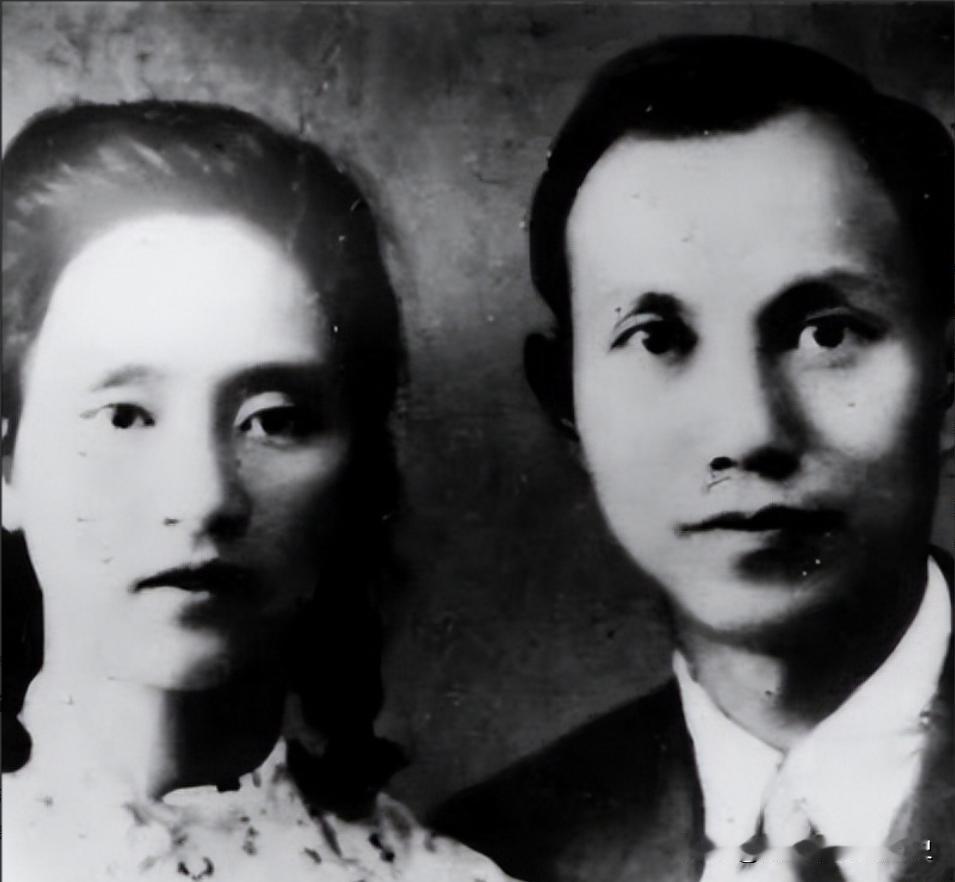

评论列表