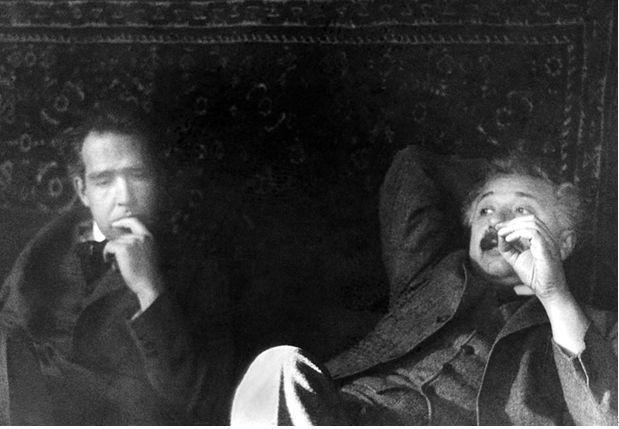

1927年到1935年,爱因斯坦3次论战输于玻尔,颜面扫地。自此之后 玻尔为首的哥本哈根学派扶摇而起,量子论登顶决巅,无人不服。但没想到,大器晚成薛定谔居然霸气出手,用一只猫碾压了玻尔整个学派。 在1925年至1927年的关键期间,量子物理学领域经历了前所未有的变革,主要由三个革命性的思想推动。这些思想的提出,对物理学的理论框架产生了深远的影响。 首先,海森堡的创新理论在1925年9月通过《物理时代》杂志首次向世界公布。这篇题为《超量子理论对运动学和力学关系的重新解释》的论文,标志着他对量子力学基础的深刻洞察。 在撰写这篇论文期间,海森堡一边与泡利交流思想,一边努力从花粉症中恢复。他试图通过描述一维非谐振子的能级,以及量子跃迁的概率来阐释其理论,为后来与波恩和帕斯夸尔·约旦合作发展的矩阵力学奠定了基础。 随后,马克斯·玻恩在1926年发表的《关于碰撞的量子力学》中,首次提出了后来被称为“伯恩规则”的量子测量法则。 这篇论文解决了使用薛定谔方程描述散射问题,这是薛定谔方程提出一年后的事。尽管这一理论最初受到了爱因斯坦的批评,玻恩的这一发现最终被确认为量子力学的基石之一。 1927年,海森堡在哥本哈根的尼尔斯·玻尔理论物理研究所担任讲师期间,进一步深化了他的理论研究。 2月,他完成了题为“论量子运动学和力学的描述内容”的论文,并以草稿形式首次提出了后来广为人知的“海森堡测不准原理”。海森堡特别要求玻尔将这份草稿转交给爱因斯坦,以获取他的意见和反馈。 到了10月的会议上,波恩和海森堡信心满满地宣布量子力学是“完整的、不可改变的”,但爱因斯坦显然持反对意见。 爱因斯坦的第一次重要批评始于1927年的苏威会议,在那次会议的晚宴后,爱因斯坦和玻尔之间展开了一场关于量子力学完整性的辩论,这场辩论在随后的讨论和早餐时仍在继续。 爱因斯坦通过设计巧妙的思维实验来挑战哥本哈根解释,其中一种设想是利用具有狭窄垂直狭缝的壁和指向该壁的光束,来展示在理论上位置和动量可以同时被任意精确地测量。然而,海森堡的不确定性原理认为,由于狭缝引入的动量不确定性,使得这种测量不可能实现。 这场辩论至1928年,众多物理学家包括诺贝尔奖得主路易斯·德布罗意均认为爱因斯坦的立场已被推翻,而哥本哈根学派的观点则被认为是正确的。 不甘心的爱因斯坦在1930年的索尔维国际磁性大会上再次提出挑战。他设想一个装有电磁辐射的盒子,通过控制快速操作的百叶窗释放单个光子,并在光子逸出前后对盒子进行精确称重,以此挑战量子力学的因果性和可预测性。 他的实验设想是利用他自己提出的质量能量等价原理,即E=mc²,来精确测定逸出光子的能量。爱因斯坦认为这个实验能够明确能量和质量的关系,进一步提出在盒子释放光子后,盒子会因失重而在引力场中上升,导致光子能量降低,这是因为脱离引力场的能量消耗。 玻尔对此进行了深夜的反思,并最终利用爱因斯坦的广义相对论来反驳。他指出,盒子在引力场中的上升会导致光子产生引力红移,因此光子的能量和质量减小。 这表明,盒子的重量在原理上是不可精确测量的,因为其位置的不确定性以及因此产生的能量不确定性会影响测量结果。 玻尔认为,为了使爱因斯坦的实验成立,必须考虑到盒子被悬挂在弹簧上的引力场中。这样,盒子的原始位置和重量的微小变化可以在一定程度上被弹簧的阻尼系统稳定,但仍会存在残余误差,这些误差是由于引力红移和动量不确定性相互作用的结果。 随着时间的推移,爱因斯坦在其对量子力学的批评中不再仅仅局限于其非决定论的特性。他开始探讨量子力学在本体论上的缺陷,即使接受了作为实际问题,不可能同时确定某些不相容量的值,他仍然质疑这些量是否真的具有精确的值,即使它们无法被测量。 爱因斯坦坚持认为,量子概率在本质上是认识论的而非本体论的,哥本哈根的解释因而必须是不完整的。 爱因斯坦对现实的认识论本质的坚持,进而引发了对所谓隐变量理论的研究。最著名的例子是玻姆解释。然而,正如Max Jammer所指出,爱因斯坦从未真正提出过一个隐变量理论。他仅是探索了这种理论的可能性,并撰写了一篇论文,后因发现错误而撤回。 到了1935年,爱因斯坦与他的同事波多尔斯基和罗森共同发表了著名的EPR悖论,进一步质疑量子力学的完整性。他们通过量子纠缠的思维实验,挑战了量子力学对物理现实的描述。 当波尔在发表EPR论文后六周终于做出回应时,他依然维护海森堡的不确定性原理,认为EPR实验并未挑战到量子力学的核心。 参考资料:许定国编著. 量子信息学导论[M]. 2015

评论列表