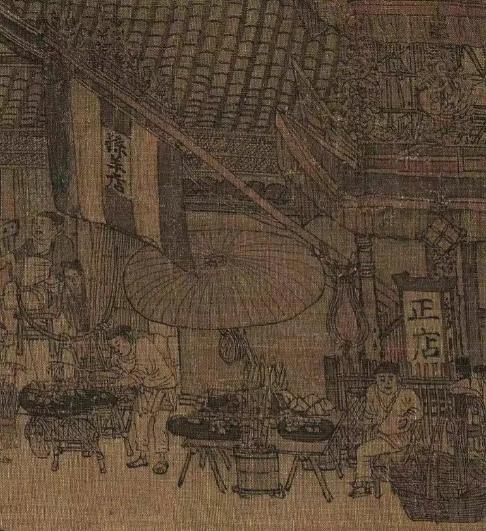

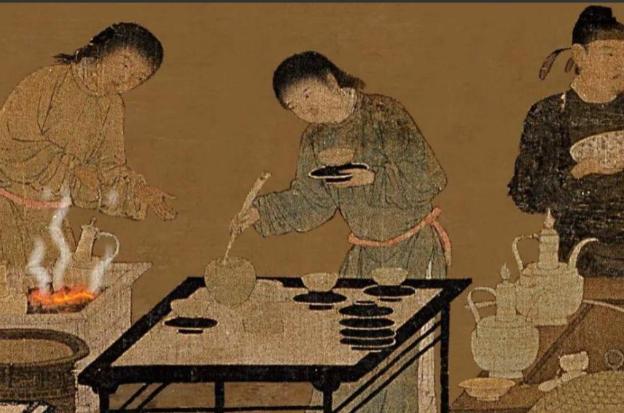

古人一天吃几顿饭?是饔飧不继还是一日三餐?说出来你可能不信 在快节奏的现代生活中,"一日三餐"几乎成了每个人的固定习惯,从早到晚,早中晚三餐定时定量,似乎已经成为了生活的一部分。 然而追溯到古代,我们的祖先到底是如何安排他们的饮食的呢?关于这个问题,历史给出的答案可能会让你大跌眼镜。 古代人的生活节奏与现代大相径庭,他们的饮食安排自然也不例外。在远古时期,由于生产力的局限,人类还处于游牧和农耕的社会形态,他们的饮食很大程度上取决于自然条件和生产状况。 在这个时期,"饔飧不继"(意为吃的不规律和不足)是较为常见的现象。人们的生活多依赖于天然资源,因此饮食往往随着季节的变化而变化,难以做到定时定量。 古人常常是抓住机会就吃,有时一天可能只吃一顿,甚至几天吃不上一顿饭也是有可能的。 然而并非所有的古人都是在"饔飧不继"中度日,随着农业的发展和社会的进步,特别是到了周代以后,随着分时作息的规范和礼制的建立,人们开始有了较为固定的饮食安排。 据《礼记·王制》记载,古人的饮食开始趋于规律,一天三餐的雏形开始出现,尤其在贵族阶层更为明显。这三餐分别为“朝食”、“日中食”(午食)和“夕食”。 朝食多在日出之后不久食用,以粥或稀饭为主;日中食在正午左右,种类比早餐丰富;夕食则在日落之后,为一天中最丰盛的一餐。 真正意义上的“一日三餐”习俗,其实是在宋代随着经济的发展和城市文化的兴起而逐渐定型的。宋代社会经济繁荣,城市生活丰富多彩,百姓的生活水平有了显著提高,饮食文化也因此达到了前所未有的高度。 宋代的文献中频繁提到三餐,尤其是对午餐的描述较为详细,这反映出当时人们生活的细致与丰富。宋代的午餐,被称为“日中食”或“晌午饭”,在文献中有着较为详细的记载。 与早晚两餐相比,宋代人对午餐的重视程度有所不同。对于工匠、商人等普通百姓而言,由于白天需要外出劳作或做生意,中午成为了他们补充能量的重要时刻。 让人惊讶的是,宋代的市井生活更是活跃,“市人早饮,多饼饵丛集,售之者呼声喧哗”,街头小吃种类繁多,为市民提供了方便快捷的饮食选择,促进了“一日三餐”习惯的普及。 宋代城市中的餐饮业十分兴盛,尤其是在首都东京(今河北省开封市),街头巷尾充满了各式各样的小摊和饭馆。 从《东京梦华录》等文献中可以发现,宋代人喜欢在午餐时光品尝各种小吃,如饼、饺子、烤肉、汤圆等。这些小吃不仅方便快捷,而且品种繁多,满足了不同人群的口味需求。 除了实质的食物外,宋代的午餐文化中还有“午饮”的习俗。在一些特殊节日或宴会上,人们会在午餐时饮酒作乐,这是一种社交和娱乐活动。通过各种形式的午饮活动,展现了宋代社会的繁荣和人们追求精神愉悦的生活态度。 宋代医学兴盛,人们开始重视饮食与健康的关系。一些医学著作中提到了调理饮食、四时养生等观念,并根据不同季节推荐不同的饮食搭配。这种对健康饮食的追求,也体现在日常的午餐选择上,反映出宋代人们对生活质量的高要求。 此外,文人墨客的饮食记录也为我们呈现了当时精致的饮食文化,他们对饮食的讲究和对食材的挑剔程度,让人叹为观止。 宋代诗人苏轼在其诗文中多次提到对食材的选择,比如他曾提到喜爱吃由特定地区生产的莼菜,“东坡莼羹”便是由此而得名。苏轼在《和子由滁州樗蒲子》中写道:“滁州最无事,兼有樗蒲子。荤素不相待,惟吾与尔好之。” 《山家清供》是宋代文学家林洪的饮食笔记,书中详细记录了许多家常便饭的烹饪方法,如蒸、煮、炒、烤等,以及如何调配酱料,显示了宋代烹饪技术的多样化和成熟。 从"饔飧不继"到"一日三餐",古人的饮食习惯经历了长时间的演变,反映了人类社会生产力的发展和生活方式的变化。这一变化不仅仅体现在食物的数量上,更在于人们对生活质量的追求与文化的传承上。 今天,当我们围坐在餐桌前享受着美味的食物时,不妨也思考一下,这背后所蕴含的数千年文化和历史的积淀。 在快节奏的现代生活中,"一日三餐"几乎成了每个人的固定习惯。而这一切,都得益于我们祖先的智慧与努力。让我们在享受美食的同时,也不忘对历史的敬畏和对文化的传承。 信息来源 [1]头条账号“河南卫视”——《古人一日两餐,究竟少了哪顿饭?》2023.07.28 [2]微信公众号“华侨大学报”——《古人一天吃几顿饭?》2022.10.24 [3]头条账号“长江日报”——《宋朝人怎么吃?看完这篇文章你可能就饿了》2022.06.18