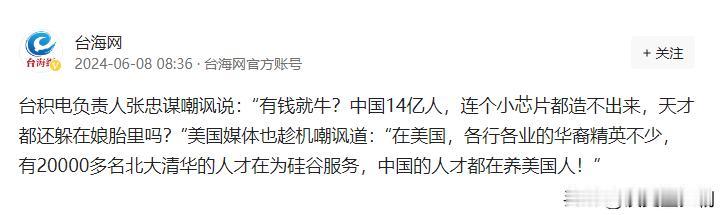

台积电负责人张忠谋嘲讽说:“有钱就牛?中国14亿人,连个小芯片都造不出来,天才都还躲在娘胎里吗?”美国媒体也趁机嘲讽道:“在美国,各行各业的华裔精英不少,有20000多名北大清华的人才在为硅谷服务,中国的人才都在养美国人!” 这些言论无疑给中国芯片产业蒙上了一层阴影,但事实真的如此吗? 实际上,中国芯片产业近年来取得了显著进展。2023年,中国成功研制出19.5纳米国产光刻机,这是一个重要的里程碑。 同年,华为推出了麒麟9000S处理器,展示了中国在高端芯片设计方面的实力。尽管与国际先进水平相比仍存在差距,但这些成果无疑是中国科研工作者努力的结晶。 在这样的背景下,一个名叫李明的年轻工程师的故事格外引人注目。 李明毕业于清华大学微电子专业,曾在美国硅谷工作多年。2020年,他毅然决然地回国加入了一家新兴的芯片设计公司。 "当我听到张忠谋的言论时,我感到既愤怒又无奈,"李明回忆道,"但这更坚定了我为中国芯片产业贡献力量的决心。" 李明加入的公司正在开发一款基于RISC-V指令集架构的通用CPU,这个项目被命名为"星光一号"。 经过三年的艰苦奋斗,"星光一号"终于在2023年底问世,成为全球首款基于该架构的通用CPU。 "当我们看到'星光一号'成功运行的那一刻,整个团队都激动得热泪盈眶,"李明说,"这不仅仅是一个技术突破,更是打破国外技术垄断、提升我国自主可控能力的重要一步。" 与此同时,在新能源汽车领域,比亚迪公司也取得了重大突破。他们成功研发出电动汽车用IGBT芯片,这一成果对全球半导体产业格局产生了重要影响。 比亚迪的工程师张伟回忆道:"我们面临的挑战是巨大的。IGBT芯片是电动汽车的'心脏',长期被国外企业垄断。但我们坚信,只要坚持不懈,就一定能够突破。" 在芯片领域,企业间的合作也展现出了中国特色的创新精神。比亚迪与华为海思的合作就是一个典型例子。面对美国的技术封锁,两家企业选择携手共进,优势互补。 "这种跨界合作为我们提供了新的思路,"张伟说,"它让我们意识到,在芯片这个领域,没有谁是孤军奋战的。我们需要团结一切可以团结的力量。" 然而,尽管取得了这些成就,中国芯片产业仍面临着人才短缺的困境。基础教育和人才储备的不足是一个亟待解决的问题。 为此,中国政府推出了"未来芯片英才培养计划"。这个计划从基础教育抓起,旨在培养具有创新思维的新一代芯片人才。 李明现在除了继续进行技术研发,还参与了这个计划的实施。"我们需要让更多的年轻人了解芯片,热爱芯片,"他说,"只有这样,我们才能在未来的竞争中立于不败之地。" 同时,中国也在努力优化科研环境,提升待遇保障,以吸引和留住优秀人才。政府、高校和企业正在协同努力,改善科研条件,提供良好的发展平台。 张伟对此深有感触:"现在的工作环境和待遇比我刚入行时好太多了。这让我们能够专注于研发工作,不必为生活琐事分心。" 展望未来,中国芯片产业正站在一个新的起点上。以"星光一号"、华为麒麟9000S等成果为基础,中国正一步一个脚印地朝着芯片强国的目标前进。 "我们还有很长的路要走,"李明说,"但我相信,只要我们坚持不懈,就一定能够赶上并超越国际先进水平。" 张伟也表达了类似的观点:"芯片产业是一场马拉松,不是短跑。我们需要的是持久的耐力和坚定的信念。" 面对张忠谋和美国媒体的嘲讽,中国芯片产业的从业者们用实际行动给出了最好的回应。他们正在用自己的智慧和汗水,一步步缩小与国际先进水平的差距。 "我们的天才不是躲在娘胎里,而是在实验室里、在生产线上,"李明坚定地说,"我们不是在为美国人服务,而是在为中国的未来奋斗。" 张伟补充道:"每一个突破,每一项创新,都是我们向世界证明中国实力的机会。我们相信,终有一天,中国会成为真正的芯片强国。" 在这个充满挑战和机遇的时代,中国芯片产业的发展正如一颗种子,在艰难的环境中顽强生长。它需要时间,需要耐心,更需要每一个参与者的坚持和付出。 正如一位资深芯片工程师所说:"芯片产业的发展不是一蹴而就的。它需要长期的积累和沉淀。我们现在所做的每一步,都是为了未来更大的飞跃做准备。" 面对质疑和挑战,中国芯片产业的从业者们选择用行动说话。他们相信,只要坚持不懈,终有一天,中国的芯片技术将会傲立于世界之巅。 到那时,不仅是张忠谋,整个世界都将不得不重新审视中国的实力。 信息来源:台海网