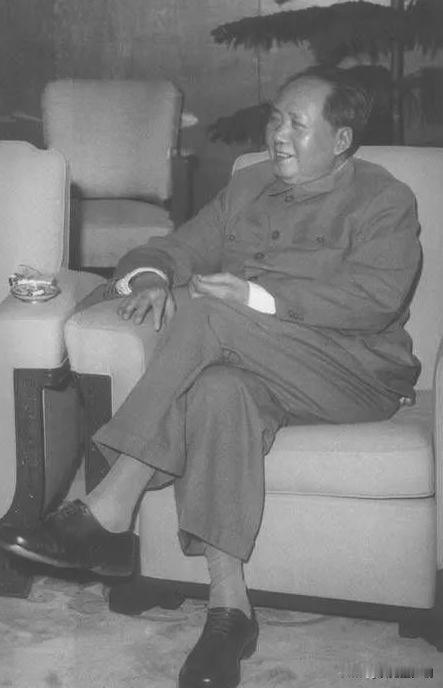

1954年,在中国北部的邻国蒙古竟全然不顾两国友谊,出兵强行占领了本应属于我国的的贝尔湖及周边地区。 贝尔湖,这个位于中蒙边境的美丽湖泊,原本应该是一片宁静祥和的景象。然而,一支蒙古军队的突然出现,打破了这里的平静。 他们迅速占领了贝尔湖及其周边约600平方公里的土地,这片区域原本是属于中国的领土。 消息传到北京,毛泽东主席立即召开紧急会议。会议室里,气氛凝重。毛主席皱着眉头,听取着外交部和军方的汇报。"我们必须立即采取行动,"毛主席说,"但是我们也要保持冷静,不能轻易使用武力。" 就这样,一场旷日持久的外交斗争拉开了序幕。毛主席亲自两次与蒙古方面进行谈判,这场拉锯战持续了整整八年之久。 最终,在1962年,中蒙两国签署了《中蒙边境条约》。根据这份条约,中国收回了40平方公里的土地。 虽然这只是被占领土地的不到1/15,但在当时的国际形势下,这已经是一个不错的结果了。 然而,要理解这次事件的来龙去脉,我们需要回顾一下中蒙两国的历史渊源。 让我们把时间倒回到13世纪。忽必烈率领蒙古铁骑南下,攻克南宋,建立了元朝。在那个时期,中国的疆域达到了空前的辽阔。蒙古高原上的牧民们,与中原的汉族人民一起,生活在这个庞大帝国的统治之下。 然而,好景不长。随着元朝的衰落,蒙古地区与中原的联系逐渐薄弱。曾经统一的蒙古高原,也不再安宁。 这时候,我们需要了解一个重要的地理概念:漠南和漠北。漠南地区,也就是内蒙古,与中原地区联系紧密。而漠北地区,也就是外蒙古,由于地理位置靠近俄国,与中原的联系逐渐疏远。 17世纪,一个新的力量开始渗透蒙古地区——沙俄。沙俄的策略很简单:先让居民移居到边界地区,加强与蒙古人的交往;然后开辟商路,让商人和传教士频繁往来。 与此同时,清政府对此却无力应对。清朝后期,国力日渐衰弱,漠北地区的人民生活困苦。相比之下,沙俄统治下的生活却显得富足安康,这自然吸引了不少漠北人民。 1915年,《喀布尔条约》的签订,标志着外蒙古开始走向独立的道路。虽然表面上外蒙古仍是中国的领土,但实际上已经获得了高度自治权。 1919年,北洋政府试图挽回局面,出兵取消了外蒙古的自治。然而,这次行动并没有达到预期效果。 最终,在1945年,在苏联的支持下,国民政府签订了《中苏友好同盟条约》,外蒙古宣布独立。 独立后的外蒙古,虽然拥有丰富的自然资源,如煤炭、天然气和稀土等,但工业发展水平却很低。环境脆弱,工业不发达,畜牧业成为了支柱产业,占据了GDP的三分之一。 正是这样的经济背景,导致蒙古需要更多水草丰美的土地来发展畜牧业。而贝尔湖周边地区,恰恰就是这样一片理想的牧场。 1954年,蒙古看准时机,出兵占领了贝尔湖。他们的行动得到了苏联的支持,苏联甚至声称贝尔湖本就属于蒙古。 当时的中国,刚刚建国不久,百废待兴。面对这样的局面,毛主席选择了谈判的方式。他深知,在当时的国际形势下,武力解决并不是最佳选择。 谈判的过程并不顺利。双方就边界问题展开了激烈的争论。蒙古方面坚持认为贝尔湖属于他们,而中国则坚持自己的主权。 在谈判桌上,毛主席展现出了高超的外交智慧。他既坚持原则,又保持灵活。"我们要以大局为重,"毛主席对谈判代表说,"但也不能让寸土寸金的国土白白流失。" 经过八年的艰苦谈判,双方终于在1962年达成了协议。根据《中蒙边境条约》,中国收回了40平方公里的土地。虽然这只是被占领土地的一小部分,但在当时的情况下,这已经是一个不错的结果了。 这次事件给我们留下了深刻的教训。它告诉我们,国家之间的关系是复杂的,即使是友好邻邦,也可能因为利益冲突而产生矛盾。同时,它也展示了外交谈判的重要性,以及在处理国际争端时保持冷静和理智的必要性。 回顾这段历史,我们不禁要问:如果当时的清政府能够更加重视边疆地区的发展,是否就能避免这样的局面?如果我们能够更早地意识到边界划定的重要性,是否就能避免这样的争端? 这些问题或许没有标准答案,但它们值得我们深思。在今天的国际舞台上,边界争端仍然是一个敏感而复杂的问题。 我们需要从历史中汲取智慧,在维护国家利益的同时,也要尊重国际规则,寻求和平共处之道。 贝尔湖事件虽然已经过去半个多世纪,但它给我们留下的启示依然值得我们铭记。它提醒我们,和平发展、互利共赢才是邻国相处之道。 同时,它也告诉我们,国家利益是至关重要的,我们必须时刻保持警惕,维护国家主权和领土完整。 信源:贝尔湖,面积达 608.78 平方公里,在我国与蒙古国的边界之处——新浪财经2024-05-17