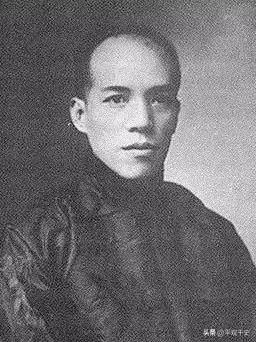

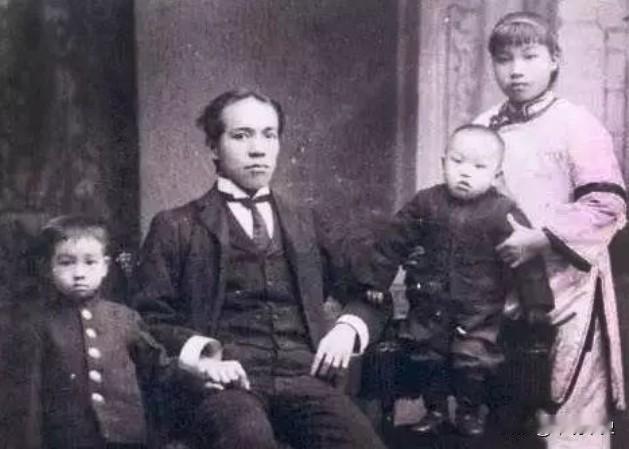

1926年,梁启超尿血不断,医生诊断出他的右肾存在肿瘤,必须立即切除。然而解剖之后,医生们却当场傻眼了…… (信息来源:2007-05-17 同舟共进2007年第1期 《梁启超割错肾之后》 2006-05-24 中国青年报 《梁启超的“”病“”与“”死“”》) 早在1897年,梁启超就已经展现出了他对西方医学的关注,他在上海成立了医学善会,并撰文详细评述了中西医学的优劣。 在梁启超看来,西医在学术研究、知识体系、制度建设以及公共卫生与保健等方面都显示出了明显的优势。 但他并非全盘否定中医,而是主张取长补短,推动中国医学的整体进步,这种开明的态度,正是梁启超一贯的思想特点。 梁启超对西医的推崇并非孤立的想法,而是与他的整体思想体系紧密相连,1902年,他在《新民说》中提出了“新民”的理念,主张通过引进西方先进思想和科学技术来改造国民性格。 在这一理念中,推广西医无疑是其中重要的一环,梁启超深信,只有先进的医学知识和技术,才能从根本上改善国民的身体素质,进而提升整个民族的素质。 然而,理想与现实之间往往存在着巨大的鸿沟,1926年,已经54岁的梁启超因为持续的尿血症状,不得不前往北京协和医院就诊。 经过诊断,医生认为梁启超的右肾有肿瘤,需要进行切除手术,这个诊断结果无疑给梁启超和他的家人带来了巨大的震撼。 手术如期进行,但事情的发展却出乎所有人的意料,手术后,梁启超的尿血症状不但没有得到缓解,反而有加重的趋势。 面对这种情况,医生们显得有些束手无策,他们先后怀疑问题出在牙齿和饮食上,甚至还给梁启超拔掉了七颗牙齿,但这些尝试都未能解决问题。 这一系列的医疗失误很快引发了社会的广泛关注和讨论,一时间,中西医之争再次成为了舆论的焦点。 一些知名作家如陈西滢和徐志摩公开发表文章,严厉批评西医的诊疗方法,他们认为,西医过于依赖技术和仪器,忽视了对病人整体状况的把握,相比之下,他们对中医的“整体观”和“辨证施治”表示了赞同。 然而,并非所有人都持批评态度,鲁迅就站出来为西医辩护,作为一位曾经学习过西医的文学家,鲁迅认为问题的根源并不在西医本身,而在于“中国人的问题”。 他指出,一些中国的西医并没有真正理解和掌握西医的精髓,反而学了一些中医的 “江湖诀”,这种做法不仅没有发挥西医的优势,反而可能带来危害。 在这场争论愈演愈烈的时候,作为当事人的梁启超却表现出了令人惊讶的宽容和理解,尽管外界对协和医院的批评声音很大,梁启超却在报纸上发表文章为医院辩护。 他表示,虽然手术的结果不尽如人意,但他并不认为这是医生的过错,他强调,医学本身就是一个不断探索和进步的过程,偶尔的失误并不能否定西医的整体价值。 梁启超的这种态度,在很大程度上源于他对科学精神的深刻理解和坚定信念,正如他的学生胡适后来评价的那样:“梁先生一生最大的功劳是把科学精神介绍到中国来。”即使在面对个人健康的重大挫折时,梁启超仍然坚持用科学的、理性的态度来看待问题。 他担心,如果因为这次手术的失误就全盘否定西医,可能会加深国人对西医的不信任,从而阻碍中国医学事业的发展。 然而,事情的发展似乎并没有因为梁启超的辩护而画上句号,手术后两年,梁启超再度因相同的病症住院,这一次住院引发了人们更多的质疑:梁启超是否曾为某些原因隐瞒了自己的真实状况?他之前为医院辩护,是否真的出于对科学精神的坚持,还是有其他考虑? 更让人震惊的是,后来有消息称,在最初的那次手术中,医生可能误切了健康的右肾,而留下了有问题的左肾,这个消息如果属实,无疑是一个重大的医疗事故,然而,协和医院似乎选择了将此事作为机密保守,这更加剧了外界的猜疑和批评。 面对这些质疑,梁启超始终保持着令人敬佩的态度,在他的遗嘱中,他要求如果自己死后病因仍未查明,可以解剖尸体以供医学研究,这一举动,充分展现了梁启超对科学的无限忠诚,即使在生命的最后时刻,他仍然在思考如何为医学进步做出贡献。 回顾这段历史,我们不禁要问:如果换作是我们,面对这样的医疗失误,我们会做出怎样的选择?是愤怒地谴责,还是冷静地思考?梁启超的选择,给了我们一个值得深思的答案。 他用自己的行动诠释了什么是真正的科学精神:即使在遭受挫折的时候,也不放弃对真理的追求,不放弃对进步的希望。 在今天,当我们再次面临中西医之争,面临传统与现代的碰撞时,梁启超的故事依然具有深刻的启示意义,它告诉我们,面对新事物,我们需要的不是盲目的崇拜或者全盘的否定,而是理性的思考和包容的态度,只有这样,我们才能在复杂的现实中找到前进的方向