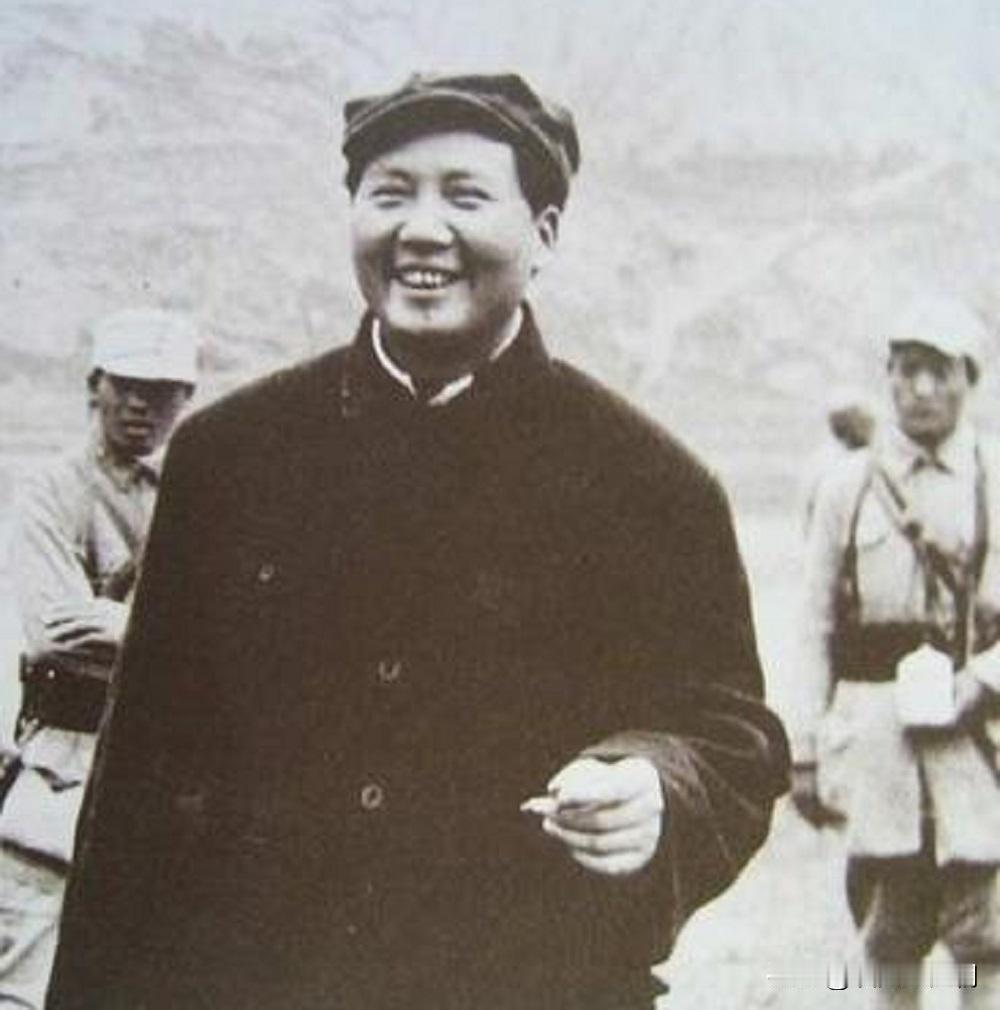

1950年,铁匠朱其升看到家家户户挂毛主席像,偷偷对妻子说道:其实,毛主席是我的结拜兄弟!妻子:你该不是穷疯了吧? 1950年的初冬,农村小镇上空流动着一阵炉火味道。阡陌交错的小路上,时而有几位身着单衣的村民一本正经地走过。往日里,这种景色也不足为奇。 但若是仔细观察的话,就会发现几乎每户人家的窗户上或堂屋中,都或多或少地悬挂着一幅肃穆的毛主席画像。 在这样的时代背景下,一个神奇的传闻在村里渐渐流传开来。有人说,住在东头刘家巷的那个老朱铁匠,竟然对家人和邻居们半开玩笑般地透露:毛主席就是他的结拜兄弟啊。 那人名叫朱其升,阅历虽浅,却也是个嘴挺直爽的老农。经常有人见到他对着妻子秀兰半真半假地说:"毛主席啊,就是我的结拜兄弟,我们小时候可是穿过一条裤子的。" 虽说朱其升自己也不太在意,但是每当他把这话重复上一遍,总能引来无数邻人的哄笑和调侃。 "你这老朱可能是上蒙下卢吧?""你一个闷声灌杆的穷铁匠,怎么会和毛主席有什么干系呢?"农民们的质疑此起彼伏,连朱其升的妻子秀兰都时不时偷偷拉着他的袖子摇头。 然而这番传闻并非全无根据。实际上,在很多年前的一个阴冷秋夜,一支刚从山上转场的年轻部队驻扎在朱其升家乡的山脚下。 当时朱其升只是一名普普通通的下级士兵,而那个带头的年轻人,就是后来的伟大领袖毛泽东同志。 朱其升对毛主席独特的见解印象颇深。他经常在部队的夜谈会上支持毛主席的一些创新意见,也常常在耳语时分略透一二。两个人也因此渐渐地熟稔起来,成为可以交心的好友。 在那个物资匮乏的年代,朱其升和毛主席曾一度共用同一条军裤。他们虽然出身不同,但却都怀着报效国家的壮怀,孜孜以求,志同道合。正是这份人生最初的友谊,让他们的思想火花互为熠熠生辉。 在朱其升即将离开部队的时候,毛主席曾经和他叮嘱过,无论身在何处,都应该时时不忘初心。并希望朱其升有机会的话,一定要重新投身到这场改天换地的革命事业中来。 尽管两人后来的际遇差距极大,但对于朱其升而言,毛主席一直是他最尊敬的朋友和战友。 后来,朱其升离开军营,回到了家乡的村庄,过起了普普通通的农民生活。为了养家糊口,他在村里开起了一间小铁匠铺子,靠打打零活度日。 但是即便如此简陋的生活并不足以称道,朱其升始终都在关注着毛主席的行踪和动向。 当他听说毛主席被选为了中国共产党的领导人时,内心无比高兴,因为终于有一个可以振兴中华的英雄人物出现了。 随着时光流转,朱其升对于年轻时分与毛主席之间的友谊记忆越来越深刻,难免会对外人诉说。 就在有一天,他动笔给毛主席写了一封信,并陈述了他们年轻时相识的经过,希望能得到毛主席的证实。可是直到好几个月过去,他也未曾收到任何一点回音,不禁备感失望。 万万没想到的是,有一天从北京远道而来的一名工作人员找到了他,亲手交给他一封毛主席的贺信。 信上用老领导人矫健有力的笔迹写道:"兄弟,你平时是个普通的农民,但是在革命年代,你也曾是我最亲密的朋友……我永远不会忘记,当年我们攻城拔寨时分的那些往事。" 这封信一经散布,立即在村民中引起了轩然大波。毛主席亲笔的墨宝,成为无数人趋之若鹜的珍品。就这样,朱其升这个默默无闻的老铁匠和伟大领袖的渊源,被一举证实。 朱其升看到这封贺信的时候,泪水夺眶而出。原来当年的战友没有忘记他们共同的经历和情谊啊。 受到这封信件的极大鼓舞,朱其升在晚年时分竟产生了一种燎原之火。他开始以毛主席为榜样,在自己平凡的领域里闪闪发光。 凭借自己铁匠的手艺,他一手创办了一家小型农具及雨伞厂,为全村乃至整个小镇上的人们提供了大量就业机会,也为国家经济的复苏出了一分绵薄之力。 到了后来,人们只要一提起老朱铁匠,就会想起他与毛主席之间不可思议的革命情谊,以及他用自身行动带动整个乡村经济发展的贡献。 其实朱其升和毛主席确有过一段并肩战斗的岁月,那是他们最挚友好情谊的见证。而几十年后的今天,这段情谊终于在毛主席的回信中得到了确认和肯定。 人生有时就是如此奇妙。一个小小的农民,能够在年轻时追随革命先驱一同奋斗,并在晚年收获良师点睛的回应,从而在平凡的生活中焕发出不平凡的光彩。这或许就是毛主席所谓"永不忘本"的真谛所在。 信息来源:【湖北党史】领袖与人民—毛泽东与老百姓的故事