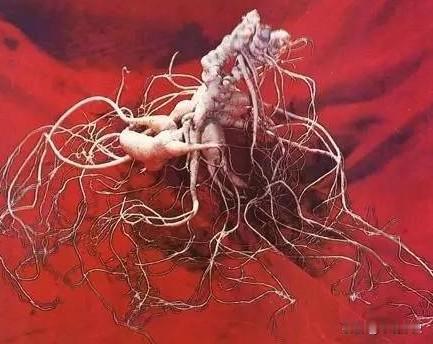

1981年,东北长白山惊现一株重超7两,价值200万的老山参,十分的罕见,后来被国家奉为国宝收购和保存,挖野山参可是大有讲究。 (信息来源:20121118 央视网 《[王刚讲故事]追踪天价老山参》 ) 在浩瀚的时光长河中,总有一些稀世珍宝静静埋藏,等待着被世人发现,在中国东北的长白山区,就有这么一位”百草之王”野山参,它隐匿于茫茫林海,千百年来默默守望,传承着大自然的神奇力量。 野山参,堪称是天地精华的结晶,它蕴藏着人参皂苷、微量元素、多糖等诸多珍贵物质,是名副其实的“绿色黄金”,自古以来,无数医药典籍都对野山参赞不绝口。 《本草纲目》称其“主诸虚百损,五劳七伤,安神益智”,《神农本草经》更是把野山参列为上品,“味甘、微寒,主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目,开心益智。”在这些古人眼中,野山参就是一味妙不可言的仙药灵丹。 然而,野山参的珍贵,不仅源自其非凡的药用价值,更在于它稀缺的产量。 在漫长的岁月里,无数人为寻觅野山参踏上了艰险的征程。 早在明代末期,长白山周围的族人就把采挖人参作为谋生的手段,他们深入山林,搜寻着野山参的踪迹,到了清朝时,朝廷为了保护野山参资源,在长白山周边修筑起一道绵延数百里的“柳条边墙”,严禁外人非法采挖。 但即便如此,仍有不少贪婪者铤而走险,偷偷潜入禁区,试图分一杯羹。 采参,是一门需要专门技艺的活计,那些久经沙场的“放山人”,个个身怀绝技,他们阅遍山川,识得乾坤,知晓何处可觅参踪,采参讲究多多,要驱赶毒虫,知会山神。老一辈的放山人,对采参更是如数家珍。 他们组成小分队,明确分工,把头是队伍的主心骨,既懂地形地貌,又能判别参的好坏,副手紧随其后,负责踩点探路,腰棍需体力过人,专司掘土挖参,寻到野山参后,还得举行一番仪式。 先用红绳系上记号,再三叩谢山神,挖掘时更得小心翼翼,免得伤了须根,挖出后还要用桦树皮精心包裹,在附近刻下记号,以防遗失,回到家里,又要将人参分门别类,定级包装。 最后还得经由层层盘剥,才能收获最后的果实,这个过程简直就是个大工程。 岁月变迁,曾经的“绿色黄金”也逐渐黯淡了光泽。 由于生态恶化和过度采挖,野山参日渐稀少,濒临灭绝的边缘,以野山参入药的厂家纷纷叫苦,原料越来越难找,新版药典也只能忍痛将野山参除名,昔日野山参撑起的传奇故事,如今已渐行渐远。 但野山参的神话,还是会在一些幸运儿的身上幻化为现实,1981年的夏天,采参人董德双在一位老把头的指引下,几经辗转,终于寻到一株罕见的“宝王参”,据说,这株参足足长了三个芦头,十二片叶子,在挖掘的过程中,竟还现出电闪雷鸣的异象,经专家鉴定,此参重达9两2钱,价值高达200万元。 然而,野山参毕竟是大自然的孩子,它们本该在密林深处悠然生长,过着“野”的生活。但随着乱采滥挖,野山参的种群岌岌可危,人参产业的未来令人忧虑。 如何在发展经济的同时,兼顾生态的平衡,是一个值得我们深思的问题,保护野山参,不仅意味着维系中医药的血脉,更是守护一种文化,一种智慧。 采参人世代传承的采参技艺、山林智慧,也是一笔弥足珍贵的财富,需要我们用心呵护。 让我们携手同心,保护野山参,守望绿水青山,以更加可持续的眼光去发展,在珍惜资源的同时,传承延续千年的采参文化。 愿野山参的传奇能世代流传,在历史的长河中散发永恒的光芒,那一抹藏于山林的绿,终将点亮人类未来的希望。