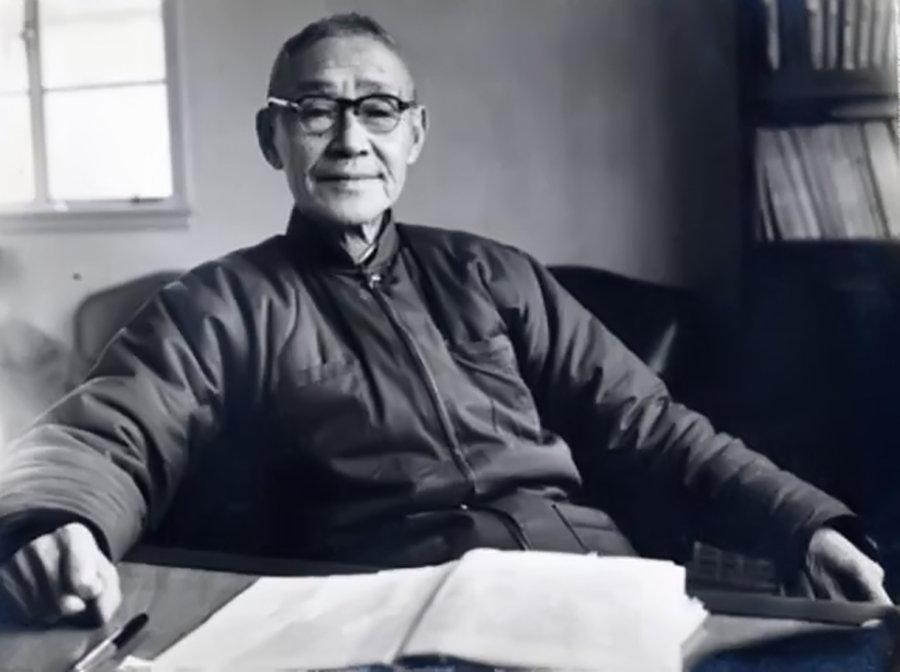

1941年,西方把青霉素列为军事机密,中国老百姓和军人伤口发炎红肿后,往往因为没有青霉素治疗而死去!汤飞凡得知后十分难受,对英国生物学家李约瑟说:“我有个办法!” 信息来源:人民网——中国第一代医学病毒学家――汤飞凡 在上世纪初的中国,沙眼病曾是一种极为常见且毁灭性的眼疾,患者的眼睛会持续流泪、充血肿胀,视力渐趋模糊,重则完全失明,这种病症不仅带来身体上的折磨,也使无数家庭陷入贫困,成为国人挥之不去的梦魇。 正当这场灾难肆虐之时,一个满怀报国热忱的少年在湖南省醴陵市出生,他叫汤飞凡,自幼就受到西方思想的熏陶,对振兴中华、敦促医学产生了浓厚兴趣。 1914年,他毅然从工业学校退学,投考了湖南湘雅医学专门学校,从湘雅毕业后,汤飞凡本可安守一方,做一名普通的医生。 然而他并不甘于此,因为心中还有一个更大的理想——追寻预防疾病的方法,多位同窗邀他行医,汤飞凡都一一谢绝,转而前往北京协和医学院进修,主攻细菌学和传染病学。 在协和的三年里,汤飞凡不仅勤奋学习,还将所学知识运用于实践,经常帮助他人做实验、病理解剖,分析实验结果。不仅是为了实现个人理想,更是希望为中国付出心血。 深造三年后,汤飞凡以优异成绩获得了美国哈佛大学医学院的奖学金,前往深造,在哈佛期间,他参与其关于"比细菌更小的微生物"的研究。 由于出众的表现,导师强烈要求汤飞凡留校任教,优越的条件和前景无疑令汤飞凡心动,可就在此时,来自祖国的召唤打破了他的纠结。 1927年成立的中央大学医学院向汤飞凡发出了英雄帖,希望他回国执教,祖国正需要他这样的人才,汤飞凡没有丝毫犹豫,携妻子何琏踏上了回乡之路。 1929年春,汤飞凡回到上海,担任中央大学医学院细菌学系副教授一职,从1930年起,他便陆续发表多篇有价值的学术论文,并在国内开启了病毒学研究的大门。 1937年,抗日战争全面爆发。曾是救死扶伤的医者,汤飞凡在这一年转而成为战地救护队的一员,奋不顾身地抢救前线伤员,上海、南京相继失陷后,看着国土渐被蚕食。 汤飞凡很快辞去教职,奔赴长沙重建中央防疫处,并于次年迁往逃过战火的昆明,亲自主持工作,在昆明期间,汤飞凡创办子弟小学,同时生产多种疫苗和血清用于防疫。 为提高疫苗质量,他还建立了技术管理制度,停产无效或副作用大的老产品,增加新品种,并改进各菌种培养基,正是在这一时期,防疫处首次生产出救命的青霉素,解决了前线治疗感染的燃眉之急。 从此,汤飞凡带领防疫处成为亚洲地区最重要的防疫供给中心,防疫处不仅生产出各式各样的疫苗和血清,还于1943年为各国盟军提供斑疹伤寒疫苗。 抗战胜利后,防疫处迁回北平,并改名为生物制品研究所,汤飞凡出任所长,1949年后,汤飞凡继续在新中国发光发热,成功研制出多种疫苗和抗生素,包括鼠疫减毒活疫苗、黄热病疫苗等。 不过,汤飞凡最大的遗憾是当年未能如愿分离出沙眼病原体,1954年,为完成年少时的夙愿,汤飞凡主动请辞所有行政职务,全身心投入这一中断已久的研究,他翻阅大量文献资料,翘首以盼能分离出世界首株沙眼病毒。 汤飞凡创造性地采用了鸡卵黄囊分离方法,终于在1955年8月10日分离出TE株沙眼病毒,圆满实现了20余年的梦想。 按照国际卫生组织规定,只有在人眼中引起沙眼后,才能确认是沙眼病毒,为此,1958年元旦,汤飞凡和助手张晓楼命人将分离的病毒滴入了自己的眼中,很快两人的双眼红肿如核桃,痛不欲生。 为了证实这种病毒的致病性,汤飞凡在整整40天内未作任何治疗,只是坚持观察和记录症状变化。 后经英国科学家证实,汤飞凡的发现确实是世界首株沙眼病毒,并因此被命名为"汤氏病毒",经此一役,不仅让沙眼发病率大降,更使汤飞凡成为"衣原体之父"、"疫苗之神"的不朽称号。 1958年,无数知识分子遭到污蔑,作为一名匹夫志大的医学家,汤飞凡更是背上了"卖国贼"、"特务"等重重罪名,有人诽谤他将沙眼病毒外泄给他国,种种谣言无不让汤飞凡伤透了心。 1958年9月30日,61岁的他最终选择自尽,一个曾经的英雄就这样黯然离世,连最后的庄严告别都无人问津,妻子何琏只能独自将遗体火化,带着骨灰回家。 直到80年代末期,汤飞凡的事迹才重新为世人所知。 如今,我们回顾这段历史,对汤飞凡这位医学巨人由衷钦佩。他以一介草民之身,凭借自己勇于探索的精神和对国家的赤子之心,为振兴中华医学做出了卓越贡献。 他像一株顽强的青松,在艰难的环境中生根发芽,用一生坚韧不拔的品格和对科学执着的追求,绽放出不朽的精神之芳华。 如今,汤飞凡的名字已永载史册,成为永垂不朽的民族英雄,而他那颗救死扶伤、发扬中华医学的赤诚之心,也将永远烛照着后人在科学的道路上奋勇前行。

评论列表