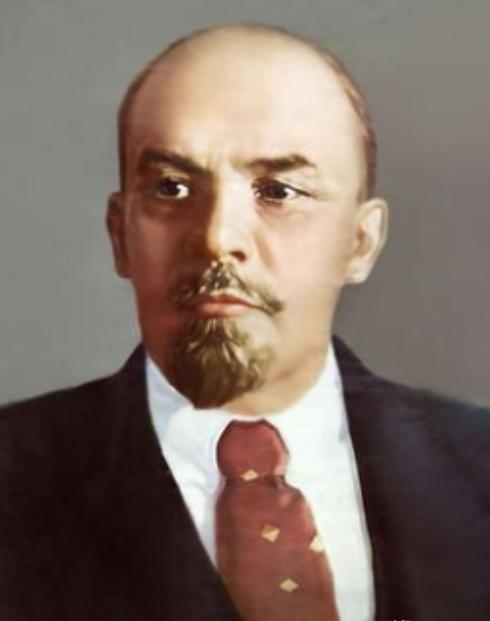

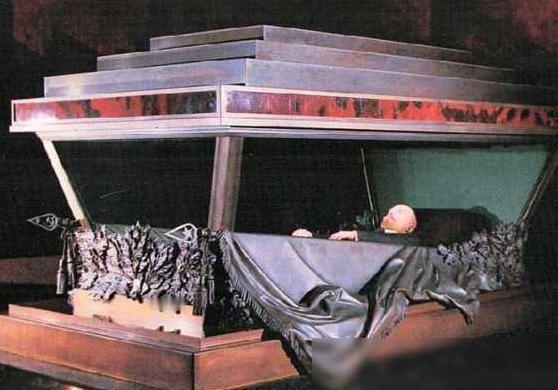

1924年列宁逝世,他的遗体经过近100年的保存,现在只剩下一颗头颅仍不能入土为安。随着时代变迁而风雨飘摇,从备受瞩目到冷落凋零,一代伟人身后事如此坎坷,着实令人唏嘘。 自幼在知识分子家庭的熏陶下,列宁对学习怀有浓厚兴趣,尤其是哲学、政治、历史等领域,造就了他日后革命理论的基础。 然而真正推动列宁走上革命道路的,是1887年哥哥亚历山大遭处决一事,亚历山大因涉嫌参与暗杀沙皇三世而被处决,这令列宁家破人亡,彻底对沙皇专制统治产生了强烈不满和仇恨。 从此,年仅17岁的列宁开始接触马克思主义,并逐步树立了专制必须被推翻的革命思想。 在大学期间,列宁更加热衷于研究马克思主义理论,并参与了多次地下活动,1903年,列宁在俄国社会民主工党第二次代表大会上被选为党的核心人物,领导布尔什维克派别,开启了漫长而艰辛的革命之路。 第一次世界大战爆发,列宁一度被驱逐出境,漂泊流离于欧洲各国,1917年,德国方面为给俄国增添内乱,安排列宁乘"夹层恐怖分子专列"回到俄国。 列宁东山再起,向人民发出"全俄苏维埃代表大会"号召,终于在1917年10月25日推翻了暂时政府,建立了俄国首个无产阶级政权--工农政府。 革命虽已成功,但巩固新生政权并非易事,国内外反革命力量纷纷向俄罗斯新政权发起进攻,1918年更有刺客枪击列宁,差点夺走这位革命领袖的生命,枪击事件令列宁身体每况愈下,旧伤旧疾再起,他不得不于1922年进行治疗,取出了体内多年的子弹碎片。 可是,这并未阻止列宁的病情继续恶化,1924年1月21日,这位54岁的伟人永远离开了他亲手缔造的国家。 列宁离世的消息在俄罗斯引起了极大震动,90万人自发参加追悼活动,与此同时,关于列宁遗体如何安葬的争论也在各界蔓延开来,按照俄罗斯传统,逝者通常会经过洗涤、穿衣、化妆后下葬,但很快有人提议将列宁遗体保存下来,供后人瞻仰。 一开始,这个观点遭到了广泛质疑,有人认为以这种方式保存遗体违背了列宁生前主张的唯物主义理念;也有人担心遗体一旦腐烂会破坏列宁在人民心目中的神圣形象,但随着社会舆论的发酵,支持这一观点的呼声越来越高,最终列宁遗体保存的决议被敲定下来。 保存列宁遗体绝非一项轻而易举的工程,当时完全没有可供借鉴的先例,工作人员只能在民间寻找相似案例展开尝试,最终他们调制出一种防腐液,将遗体浸泡其中,并安装大型制冷设备维持低温环境,为了保护遗体完好,他们甚至在每周一、周五将列宁墓关闭,不对外开放。 然而,随着时间推移,技术的局限性逐渐暴露出来,到了二战时期,为躲避德军进攻,工作人员不得不将遗体转移至一处农学院,面临温控困难,最终他们被迫切除列宁遗体已腐烂的部分,换上人造假肢,确保尊严得以保全。 就这样,列宁的遗体只剩下了不足10%的原貌,即便如此,列宁墓还是在战后重新开放,吸引世界各地游客前来瞻仰,工作人员全力以赴维护,每隔18个月就会将遗体转移至护理室做全面检修,认真检查遗容变化,精心粉饰后再次重新安放。 1961年,遗体再度出现大面积腐烂,工作人员除去躯干,只保留了头部拼接在新的人造躯体上,彻底将列宁的遗容重新"改头换面",这一幕震惊了世界,也预示着列宁遗体保存工程已经接近尽头。 苏联解体后,列宁遗体保存工程陷入困境,俄罗斯政府停止了资金支持,个人和列宁追随者不得不自筹巨资维持运转,一度有声音呼吁将遗体火化,引发激烈争论,支持者认为,红场不应成为墓地,火化可终止遗体保存的社会负担;反对者则坚持,列宁应继续安息在列宁墓中,体现其作为苏联开国元勋的地位。 时至今日,政府虽暂未做出最终裁决,但列宁遗体安息于红场的现状短期内不会改变,作为俄罗斯革命的重要历史象征,列宁的地位和影响力已经远远超越了一具遗体的范畴,成为俄罗斯民族精神的体现。 百年前,列宁用理论和行动点燃了无产阶级革命的火种,推动俄国发生了前所未有的社会变革。在新生的苏联,列宁为人民谋福利,为国家勾勒蓝图,用坚韧勇气与非凡智慧开创新时代。 如今,他的身体已随时光逝去,但马克思主义思想和革命事业必将万古长青,照亮俄罗斯人民追求自由、平等、解放的道路。 信息来源:光明网——列宁遗体防腐的秘密