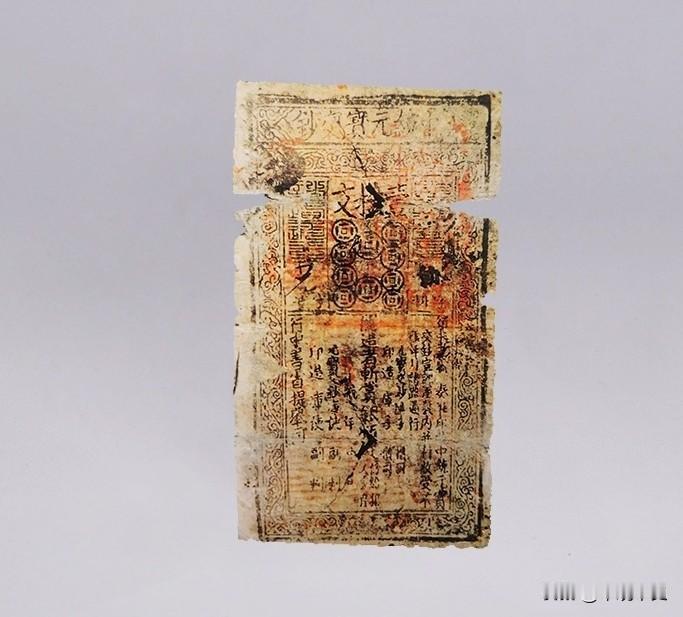

1982年,内蒙古呼和浩特,一名工人爬上白塔进行维修,突然,在墙缝中发现一张元代中统元宝交钞。 (信息来源:2011-05-14 内蒙古区情网 ——《(史林折枝)马可·波罗与元代纸币》 ) 这一切,要从1982年说起,那一年,内蒙古呼和浩特市下达了一项任务:对这座已有900多年历史的古塔进行修缮,谁也没想到,一场看似普通的修缮工程,竟意外地开启了一段尘封已久的历史。 修缮工作在一名叫老王的工人手下进行着,这一天,当他在塔的二层檐下仔细查看时,无意间发现了墙缝中鼓鼓囊囊的一团东西,出于好奇,他小心翼翼地将其取了出来,竟是一张泛黄的纸。 老王打开纸张,入目的却是一些他从未见过的神秘字符,犹如天书一般,看得他一头雾水,在封建迷信的年代长大的老王,顿时心生恐惧,泛黄的纸张在他眼中俨然成了不祥之物,他顾不得细想,将纸揉成一团,顺手扔出了窗外。 谁曾想,恰在此时,一位国家文物局的研究员老吴正好路过塔下,突如其来的纸团砸在老吴头上,一瞬间他被这团纸吸引了注意力。 或许是多年文物工作练就的敏锐直觉,老吴意识到这绝非寻常废纸,他带着这个纸团,找到了好友、同时也是历史学家的王教授。 两位学者展开了纸团,研究起上面的图案与文字,渊博的知识让他们很快认出,这张纸竟然就是元代珍贵的纸币“中统元宝交钞”! 更让他们惊讶的是,经过鉴定,这张纸钞的存世年代可以追溯到至元十三年,也就是公元1276年,这一发现,不仅填补了元代货币历史的空白,更将这张纸币推上了“现存最早元代纸币”的宝座。 元代纸币,承载的又何止是货币史的分量? 通过这张小小的纸币,一个鲜活的元代社会徐徐展开。 意大利人马可·波罗曾在他的游记中,详细记载了元代纸币的诸多细节,当考古发现与古籍记载惊人地吻合,我们才真正感受到历史的厚重和真实。 原来,早在13世纪,元朝初年,纸币就已在中国大地流通,从1260年首次发行,到1285年全面推广,纸币成为了元代商品经济的核心,渗透到千家万户的日常生活之中。 与今天五花八门的人民币不同,元代纸币曾分为三类十种面额,眼前这张面值“壹拾文”的纸钞,相当于当时10个铜钱的购买力,而最大面额“贰贯文”的购买力,更是惊人地达到了2000文钱! 作为世界上最早的纸币制度,元朝的货币工艺可谓精妙绝伦,他们采用桑树皮制成特殊纸张,以细密的花纹、编号等防伪;,钞票上还盖有鲜红的印章,庄重威严,甚至连伪造纸币的惩罚措施,都明确印在了钞票之上。 一张小小纸钞,竟浓缩了如此丰富的信息,不得不令人叹服古人的智慧。 当然,元朝的先进理念,还远不止于此。 通过马可·波罗的记述,我们惊讶地发现,元代已经建立了一整套货币管理体系,人们可以随时用金银、宝石等财物到官府兑换纸币,国库则确保纸币的信用和发行,在西方世界尚在沉睡的13世纪,古老的中国,早已迈出了现代货币制度的第一步。 一张古老的纸币,一段沧桑的历史,透过历史的烟云,元代经济的繁荣景象跃然纸上,东西方的交汇,带来的是文明的碰撞,商品经济的发达,托起了中华民族的辉煌。 当这张纸币最终被无偿捐赠给国家文物局,它不仅是一件珍贵的文物,更是一个时代的缩影,一个璀璨文明的印记。 愿这座古老的白塔,这张神奇的纸币,带领我们走进历史,感受祖先的智慧,汲取文明的力量,在未来书写民族复兴的新篇章。