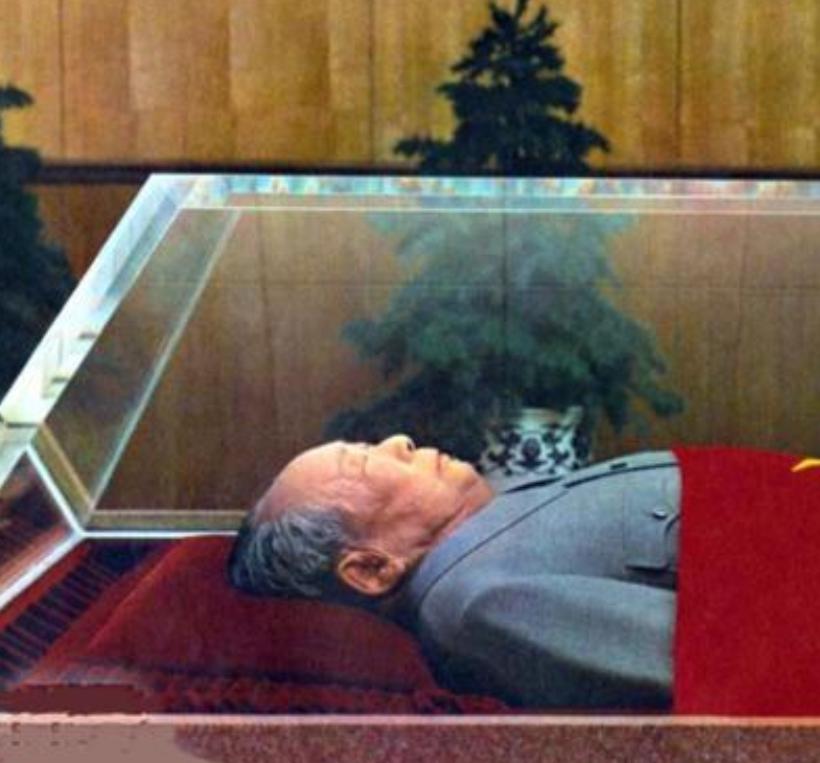

1976年9月9日,伟大领袖、无产阶级革命家毛泽东主席,在北京的中南海逝世,这个噩耗如同当头一棒,让全国人民无不扼腕长叹,泪水夺眶而出。 在毛主席病逝后的第一时间,中共中央便召开了紧急会议,一个决定被提了出来:永久保存毛主席的遗体,以供全国人民瞻仰。 当务之急是在毛主席的遗体完好无损的前提下,先做好临时防腐、保护工作,为后续工作赢得时间。中央随即成立了国务院第九办公室,统筹遗体保护的各项工作。 此时,一位名叫徐静的年轻女医生被医学科学院委派,担任这一重任,面对这个全新的挑战,徐静没有一丝退缩,她唯恐一旦失手,就会让全国人民失望,因此在着手遗体保护工作前,她先向中央汇报了自己的设想,获得了批准后才着手操作。 接下来的两天时间,徐静就像一台永不停歇的机器,与两位助手张炳常、陈克栓一同对毛主席的遗体进行了初步防腐处理,当时的工作环境可想而知是极其简陋的,他们只能在一间临时搭建的房间里开展工作,房间里没有任何先进的设备,所有的材料、药品都需要临时调配。 但是面对如此艰苦的环境,徐静三人却从未有过一丝一毫的怨言,他们深知这是一项艰巨的任务,必须全力以赴,绝不容有半点闪失。 9月11日凌晨,徐静三人的第一阶段防腐工作算是初步完成,为了更好地供人们瞻仰,中央决定将毛主席的遗体转移到北京人民大会堂。 可就在这时,一个棘手的难题突然冒了出来:人民大会堂的设施极其落后,不但缺乏足够的制冷设备,就连基本的隔离措施也无法得到满足,如果继续采取原有的方式,很可能会使遗体受损。 面对突如其来的难题,徐静三人一筹莫展,焦虑不安之际,他们得知中央决定为毛主席量身定制一口特殊的玻璃棺,用以确保遗体的长期保存,这无疑是一个令人振奋的好消息。 北京玻璃厂奉命接手这项任务,但他们最初造出的第一口玻璃棺,无论是外观还是密封性,都达不到预期要求。 面对一再失败,北京玻璃厂的工人们并未气馁,而是一次次克服重重障碍,他们不惜以身躯保护工件,以确保玻璃不会损坏;无数个夜晚,他们加班加点地研究着玻璃棺的各项指标。 最终,他们终于攻克了棺体制作的重重技术难题,顺利制造出了一口2.4米长、1.2米宽、30公分厚的大型石英玻璃棺,不仅外形庄重大气,而且完全符合遗体保存的各项要求,有了这口巨型棺材的保护,毛主席的遗体也就可以安全地得到永久保存了。 但是,仅凭一口棺材还远远不够,要想真正达到永久保存的目的,还需要从水、电、暖、空调等各个细节入手,构建出一个全方位的保护环境。 与此同时,为了更好地模拟遗体保存的真实环境,工作人员们还在棺材附近搭建了专门的实验室,请来各领域的顶尖专家进行反复调试,他们甚至还请来美容师,对模拟遗体进行各种光学调试,以确保真实遗体展示时能有最完美的面容。 就这样,经过无数次的调试和实验,直到1977年5月,一切准备工作终于就绪,这一刻,毛主席的遗体被隆重移入了水晶棺中,从此,这位伟大领袖的容颜将永远定格在人民的记忆之中。 在漫长的时间里,难免会有一些谣言和质疑的声音出现,人们会说,毛主席的遗体变黑了;或是遗体缩小了;甚至还会疑惑国家是否花费了巨资来保存遗体。 面对这些质疑,徐静女士亲自站出来,无所隐瞒地讲述了保存毛主席遗体的整个过程,她解释说,之所以会有肤色变化的错觉,是因为照明的调整所致;至于形体缩小,则是由于瞻仰角度和周围场馆的缘故。 毛主席遗体之所以能够经久不衰,除了科技人员的辛勤付出,更凝聚着全国人民的共同心愿,正是这种无与伦比的凝聚力,才成就了当年这项伟大的工程,也造就了如今独一无二的水晶棺奇迹。 伟人虽已离世,但他们的精神永存!正是凭借着这种精神,我们的祖国才能在一个又一个的挑战面前屹立不摇,继续书写辉煌的篇章,让我们永远铭记住这位伟大领袖,把他的事业发扬光大,把祖国建设得更加繁荣昌盛! 信源:国家机关事务管理局,1999-06-01,《酿得风采驻宇寰-毛主席遗体保护与徐静博士白承杰》