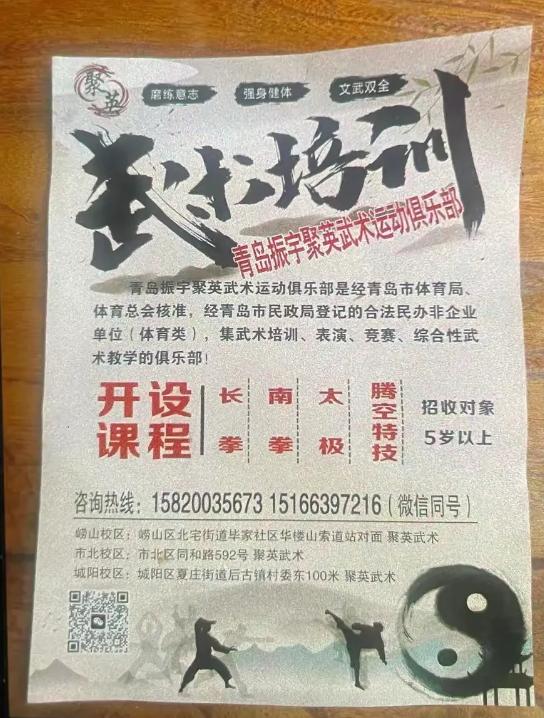

“这都不判死刑?”山东青岛,一对父母将8岁儿子送去武术俱乐部,希望可以通过锻炼将儿子培养成男子汉,怎料武术俱乐部负责人与教练却将他们儿子打至昏迷,更是用摆拍蒙骗家长,事后孩子被送进医院抢救,经抢救无效死亡,两名犯罪分子却被判一个无期一个缓刑。[笑] (信源:澎湃新闻2024.06.13---男童被武术教练殴打致死案一审宣判:两人获刑无期,一人获缓刑) 在一个令人唏嘘的案例中,翟先生透露,他因一张武术俱乐部的宣传单所吸引,上面宣称除了教授武术,还提供看管及学业辅导服务,这对忙碌的翟氏夫妇而言颇具吸引力,便为孩子报名参加了。 他们万万没料到,孩子在俱乐部中因训练动作不当,遭到了俱乐部负责人和教练张某、李某、张某豪的粗暴对待,孩子被捆绑且遭到殴打,最终昏迷不醒。 更令人愤慨的是,这些人在孩子失去知觉之后,竟然捏造孩子是自己摔倒的谎言并录制视频,视频中孩子状态异常,稍有触碰便从椅子上滑落,教练却坚称孩子自行受伤。 不幸的是,孩子因送医不及时而身亡,此事件引起公众广泛关注与愤怒,事发后张某等人自首,而法院对此案做出初审判决:三人因故意伤害罪成立,其中两人为主犯被判无期徒刑,另一人因起辅助作用被判3年有期徒刑,并处5年缓刑。 公众对判决反应各异,有观点质疑为何如此恶劣的行为未被判处死刑,更多人对武术俱乐部以教育为名、实则施暴的行为表示愤慨,主张应施以死刑,此事件在社会上引发广泛的讨论,质疑声和愤怒情绪不断升级。 根据我国《刑法》第232条,故意杀人者,可面临死刑、无期徒刑或至少十年有期徒刑;情节较轻者,可判3至10年有期徒刑。 《刑法》第234条也指出,故意伤害致死或以特别残忍手段致人重伤导致严重残疾的,可判10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。 从刑罚的范围来看,无论是故意杀人罪还是故意伤害罪,在极端情况下都可能面临死刑。 有评论家提出,若非在孩子受伤后刻意摆拍,并及时进行救援,或许可视为故意伤害致死,但孩子受伤后还被摆拍,这种行为不仅是故意杀人,更是极端恶劣的行径,民众认为不判死刑难以平息愤怒。 刑法坚持主客观相统一原则来定罪与量刑,也就是说,对被告的犯罪性质的判定,既要考虑其客观行为,也需考量其主观意图。 翟先生一方认为,张某等人发送孩子的视频给家属,并在近40分钟内未及时送医救治,显然对孩子生命垂危的后果采取放任态度,应当以故意杀人罪论处。 放任死亡的发生,并不自动构成故意杀人罪,只有当张某三人明知会打死孩子,却任由殴打行为发生时,才构成故意杀人罪。 涉案三人所代表的教育机构,其初衷应是教育和管教孩子,并没有杀人的主观意图和动机。 虽然摆拍或许作为加重情节影响了判罚的严重程度,但三人的主观意图并非杀人,因此本案被定性为故意伤害罪。 尽管三人的行为导致了孩子死亡,性质恶劣,但法院未判处死刑,可能是因为《刑法》第四十八条规定,死刑仅适用于极其严重的犯罪,对于应判死刑的罪犯,除非必须立即执行,否则可宣告死刑同时规定缓期二年执行。 我国虽尚未废除死刑,但对死刑的适用极为谨慎,非极其严重犯罪不会轻易判处死刑,此外故意伤害罪的主观恶意相对于故意杀人罪更轻,其判处死刑的可能性也相对较小。 结合张某等人的自首行为和良好的认罪态度,法院依法从轻处罚。 最终法庭基于三人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,做出判决:两人无期徒刑,一人3年有期徒刑、5年缓刑。