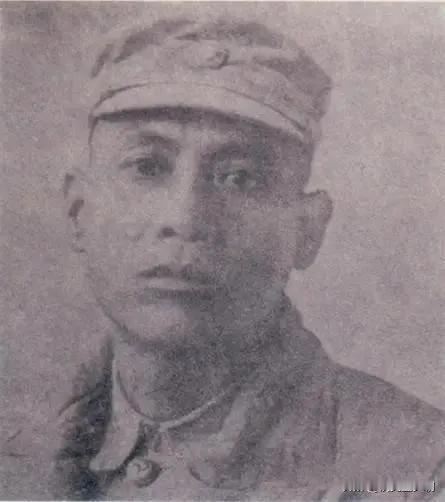

1938年,台儿庄战役期间,132名日军被我军俘虏,当时有着“桂系狼军之王”称号的莫德宏下令,将132个鬼子衣服扒光,然后砍下他们的头颅全部喂狗。 1938年,侵华日军为突破陷入僵局的形势,对中国军队发起了猛烈的"六·七大攻势"。而台儿庄地区,成为他们反攻的主要目标之一。 八路军、新四军和国民革命军部队为了坚守这块充满战略意义的土地,与日军展开了你死我活的拼杀。 在这场生死攸关的战役中,时年36岁的莫德宏担任138师副师长,以他深谙兵法谋略而闻名。 这位出身广西贫农的军人,自小家境贫寒,曾以半工半读的方式勉力完成了学业,最后以优秀的军事素养和过人的勇猛精神脱颖而出,进入军旅。 平日里,莫德宏都呢喃着要以大无畏的侠肝义胆捍卫家国河山。他亲自深入前线,率领士兵冲锋陷阵,运用优势地形灵活机动,予徇清场。 凭借着高明的军事指挥和卓越的统率能力,莫德宏赢得了全军上下的爱戴和景仰。 就在这场台儿庄保卫战的关键时刻,138师奉命支援前线,担负着死守阵地、断绝敌人进攻的重任。整个部队无不士气昂扬,发誓要浴血拼杀。 在莫德宏的谋略指挥下,138师连番击溃了日军的进攻,造成了敌人大量伤亡。可同时,也有不少勇士为了保家卫国付出了生命的代价。 正是目睹了日军的暴行和部队战友的惨死,莫德宏内心被熊熊的愤怒和仇恨所点燃了。 当日军一个营的将士被活捉归顺之时,他毅然下令对这132名俘虏进行了惨无人道的公开行刑——先将他们剥光衣物,然后一一以最残酷的方式斩首。 这一违反常理和战俘待遇的极端行为,自然立即在双方阵营引起了轩然大波。 日军官兵无不胆战心惊,震慑之下不敢再发动进攻。事后日军军官感叹,说这样的做法"确实令人望而生畏"。而中国战场上,也是褒贬不一。 不过,莫德宏自己显然对此并无任何悔意。面对质疑,他曾咬牙解释道:"如果不杀,这些人就要再返回战场,伤害更多我们的同胞了。""我从他们的尸体上,看到了自己亲人被杀戮的遭遇。" 是啊,正所谓敌人已滥杀无辜,对之亦用残酷的复仇手段,也算是人之常情了。面对侵略者的凶戾,只维护自己的正义或许并不现实。 因此事后也有人为莫德宏的行为进行正面评价,认为这是在用"极端"的方式回敬敌人的暴行,震慑他们的凶残,捍卫家园。 而另一些人则针锋相对地批评莫德宏的行径实在是太过残忍和野蛮,违背了基本人性。 即便是面对再坏的敌人,我们也不该以暴制暴,否则又何尽于其分析?这无疑投射出战争和仇恨究竟能够走多远的哲理反思。 我们可以设身处地去想象,当时莫德宏和他的战友们究竟承受了何等的血腥和痛苦。他们所捍卫的,是整个国家和家园、亲人的安全和尊严。 可是敌人却对无辜平民和俘虏横加残杀,谁能受得了这等亵渎和侮辱?所以纵使手段有些过激,但其初衷无疑是源于护家卫国的正义之举。 不过,无论是出于正义的理由,还是单纯泄愤报复,这些都不该成为违背人道主义的借口。 在势如水火的战乱年代中,极端行为往往难免会酿成更多的仇恨循环。只有相互理解和宽容,遏制好内心的愤怒,战场的双方才能重拾人性,探讨和平的出路。 因此,对于莫德宏事件的评价,可以说是褒贬不一了。但我们应当在这一幕中汲取更深层的教训:化干戈为治伤药箭,是人世间永恒的理想和追求。 人们应当引以为戒,不要让仇恨在人性的泥淖中越陷越深,而要向着互相宽容、求同存异的更高层次前进。 其实战火纷飞的硝烟早已离我们远去了。各国和睦相处,共建和平家园,才是这个时代的新主旋律。 而莫德宏的故事,更多地是为我们敲响警钟,提醒我们珍惜眼下的和平时光,不要让仇恨在每个人心中重演。 相较于单纯评判是非功过,不如以此为鉴,坚定我们爱好和平、止戈于礼的信念。 让每一个个体、每一个国家都以崇高的人性境界与道德操守,共同维护世界和平、家国安康。真正化干戈为治伤药箭,让那曾经残酷的过往,只存在于历史里永不重现。 (信息来源:《血战台儿庄》“百度百科-莫德宏”阅读前烦请您点下关注,给您带来全新的阅读体验)

评论列表