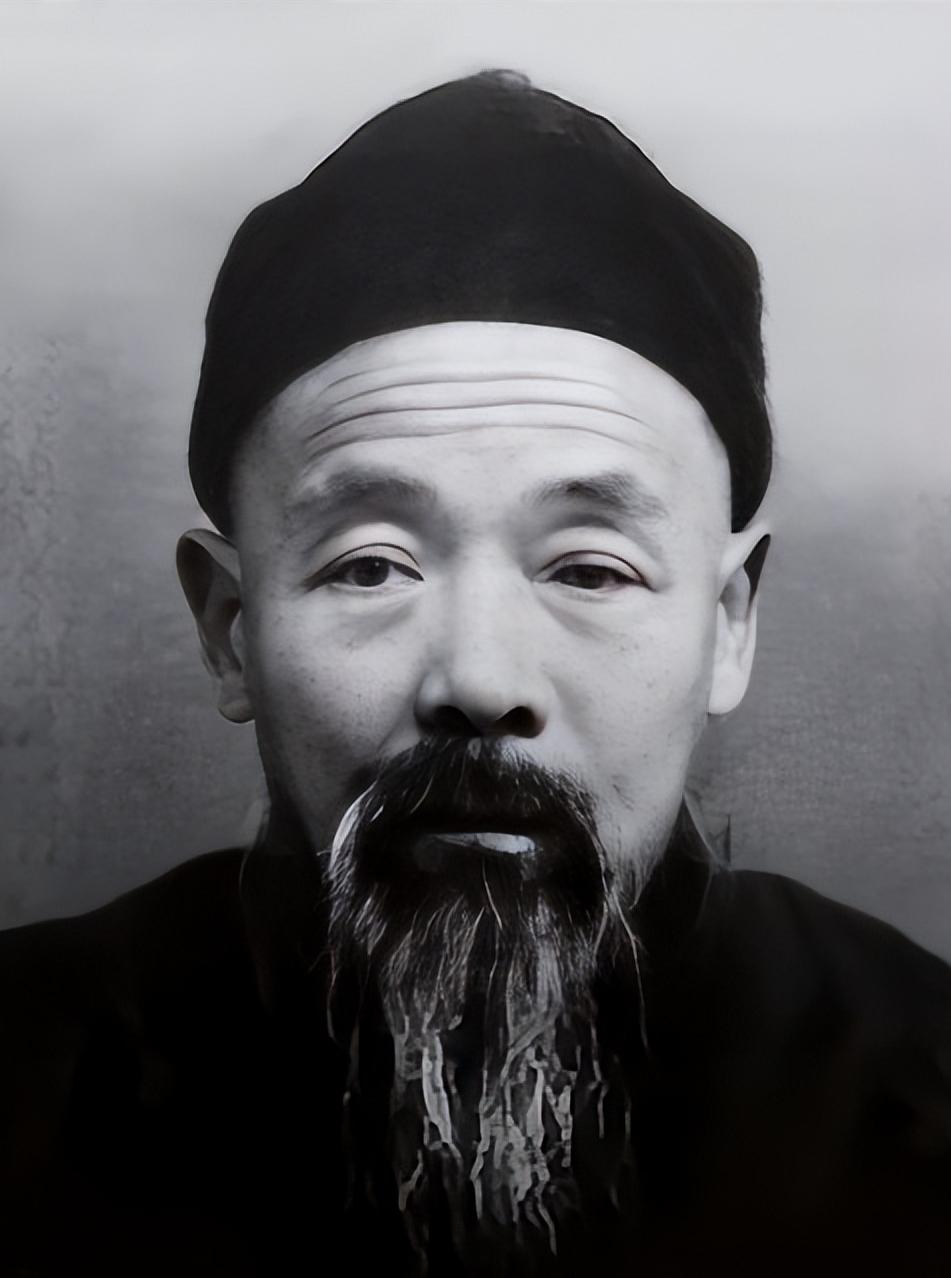

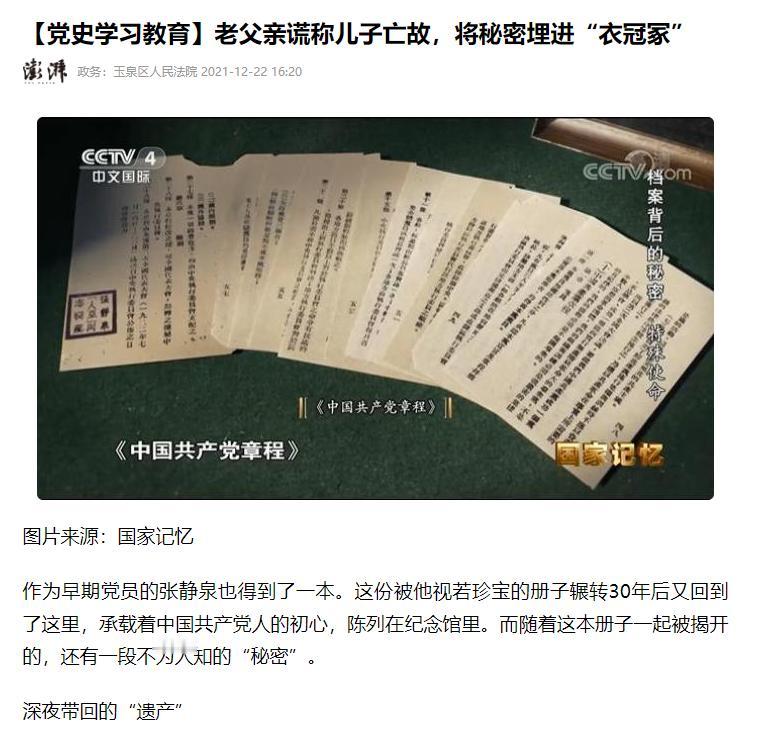

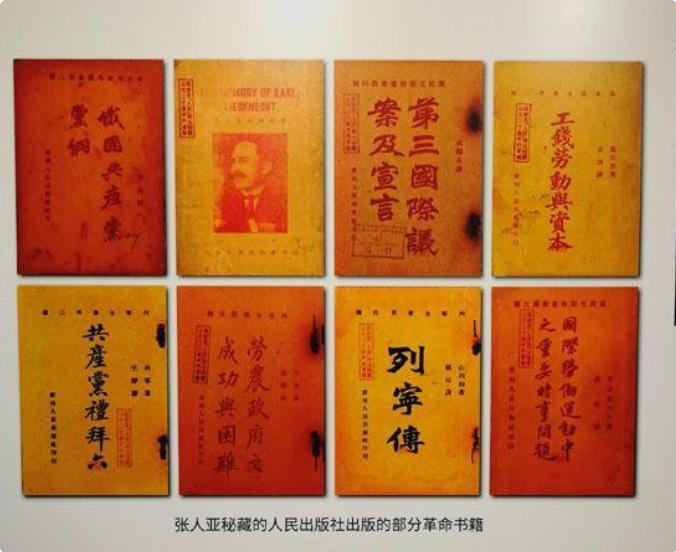

“你这是让儿子死不瞑目!”1951年,浙江一80多岁老人,不顾众人反对,强行挖来儿子的坟墓,不料打开后,在场的人看到都惊呆了。 信息来源:澎湃新闻 【党史学习教育】老父亲谎称儿子亡故,将秘密埋进“衣冠冢”2021-12-22 16:20 1898年,张人亚诞生于一个贫苦的农民家庭,他和弟弟张静茂在父亲张爵谦的抚养下长大,母亲生病过世后,兄弟俩从小就习惯了自力更生、吃苦耐劳,而正是这样的成长环境,也为张人亚日后投身革命事业奠定了坚韧不拔的品格基础。 14岁那年,为了谋生,张人亚经父亲朋友的介绍到上海一家银楼当学徒,同时也开始接触到一些进步思想和理论著作,他目睹着上海租界中国与外国势力严重的阶级矛盾和压迫剥削,由衷地为国家的命运感到忧心忡忡。 1921年,一场新的革命的火种在这片古老的土地上燃起,中国共产党的成立让张人亚如获重生,他毫不犹豫地加入了上海社会主义青年团,并很快成为一名光荣的党员,他把自己的全部精力都投入到了党和人民的事业之中。 当时首届中国社会主义青年团上海地方执行委员会成立,年仅24岁的张人亚便已是其中的执行委员之一,他经常向工人们宣传马克思主义,为中国革命火种播撒、滋养。 1927年,蒋介石叛变革命,国共合作破裂,作为江浙区委宣传部分配局的负责人,张人亚眼见形势危急,他先是让未加入党的弟弟张静茂留在机关单位暂避锋芒,随后自己又指挥着上海地区党员们疏散,尽最大努力掩护同志们安全撤离。 就在这万分危难的时期,张人亚手中正攥着一批珍贵的党史文献——第一部《中国共产党章程》及最早期的《共产党宣言》译本,他心系革命,不忍这些宝贵的精神财富落入敌手,于是将它们交给了在老家的父亲张爵谦保管。 在那之后,上海的革命形势愈加严峻,党的组织遭到了极为严重的破坏和打击,张人亚不得不连夜离开上海,于1928年担任了中央秘书处内部交通科科长。 凭借多年在上海的经验,他圆满地完成了为中央各组织之间传递联络和情报的重任,更是出色地为革命事业筹集了大笔活动经费。 1931年,中华苏维埃共和国临时中央政府在江西瑞金成立,张人亚与刘少奇、董必武等人一起被任命为第一届中央工农检察委员会的委员,接下来他又兼任了中央出版局局长和中央印刷局局长,为苏区的文化教育事业做出了极大贡献,由于条件艰苦,他曾多次身兼数职,日夜操劳。 然而,1932年12月23日,张人亚在前往福建长汀检查工作的途中,因多年的高强度劳累而导致旧疾复发,历经抢救无效,最终不幸牺牲,年仅34岁。 而当时为了革命事业的延续,张人亚将那批珍贵的文献交到了父亲手中,可当时的张爵谦一个文盲老农,哪里知道这些文件的重要性? 但他明白儿子托付自己看管这些文物比自己一条命还重要,于是他动了一个天大的心思:在村里散布谣言说二儿子已经在外过世,接着在年轻时就请村人为儿子在田间挖了一座"衣冠冢",将装有宝贵文件的包裹偷偷装进空棺材里,埋在这座冢中。 自那之后,张爵谦就像一名忠诚的卫士般守护着这座坟冢,风吹日晒、冰天雪地,他从未离开过一步,生怕这批党史文物有任何闪失,可是,年复一年,张人亚始终杳无音讯,老人只能一遍遍对着坟前祭拜,期盼儿子有朝一日能重新踏上这片熟悉的土地。 直至1951年,八旬老人才终于下定决心,将坟冢挖开,眼前整整齐齐摆放着那批文物,张爵谦这才明白,原来自己竟一直在守护着党的宝贵财富,他怀着激动的心情,将这批文物毫无保留地移交给了当地政府。 政府人员拆开包裹时,震惊之情溢于言表,这其中有我党第一部《中国共产党章程》的唯一手抄本,15件被评为国家一级文物,3件国家二级文物,6件国家三级文物! 张人亚当年把它们交给父亲保管,用生命为党的发展铺平了道路,而张爵谦这一守护,也让这批弥足珍贵的文物得以完好无损地流传下来,为研究党的创建历程提供了无价宝贵的珍品。 很快,这批文物就被移交到中央,但无论经过多少年月的风霜洗礼,它们所凝聚的那段峥嵘岁月的精神所孕育的奇迹,都将永远存在于每个中国人的心中。