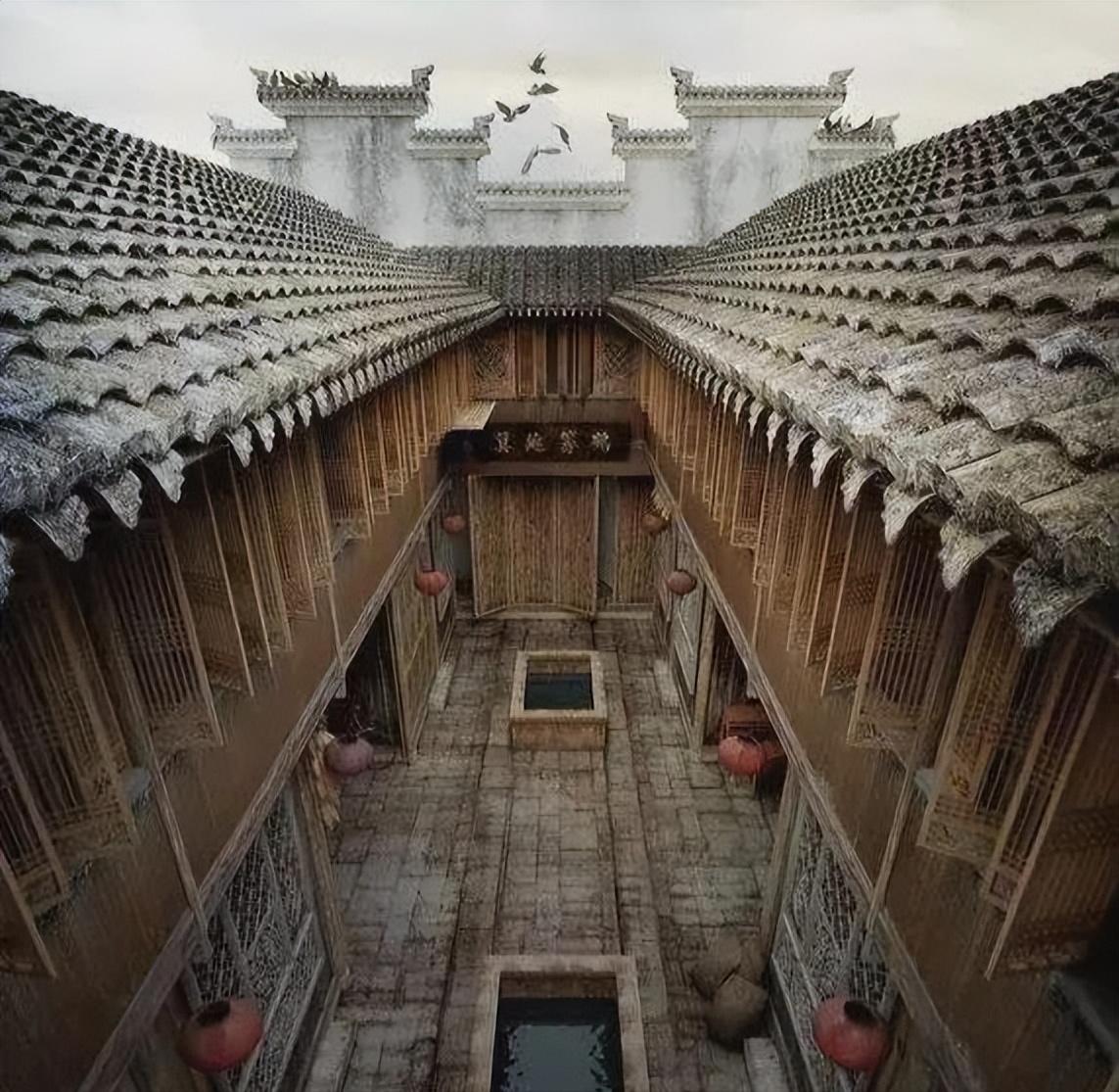

1996年,安徽黄村一幢建于清朝的大宅子遭遇拆迁,主家心痛无奈,没料到,美国人南希愿意出价1.25亿元购买。 在安徽休宁县的黄村,有一座沉淀着200余年岁月的徽派古建筑,它就是荫余堂,这座始建于明朝嘉靖年间的老宅,是当年一位黄姓商人为自己的子孙而修建的,商人取名"荫余",寄托着庇护子孙的美好祈愿,直到20世纪80年代,荫余堂一直是黄家后人的安身之所。 然而随着改革开放的步伐,黄家子孙们纷纷离开祖籍,前往上海和海外发展,年复一年,这座曾经气象恢宏的祖宅渐渐被遗忘在黄村的一隅,四合五开间的砖木结构渐显破旧,高耸的马头墙和精美的木构件似乎也在诉说着主人们的缺席,直到1996年,荫余堂的命运开始有了惊天的转折。 那一年,一位来自美国的学者白铃安不期而遇地走进了这座被遗忘的老宅,顿时这座古老的建筑令她惊叹不已,作为皮博迪博物馆艺术部主任,白铃安一直想为博物馆策划一场以中国古建筑为主题的展览,而荫余堂,正是她梦寐以求的展品。 于是,白铃安毫不犹豫地向黄家后人提出了购买祖宅的想法,尽管3万美元的价格对如今的人来说似乎微不足道,但对当时的黄家人而言却是一大笔财富,更重要的是,搬迁至美国博物馆后,祖宅便能获得全新的生命力。 就这样,在维护传统和开发利用之间,黄家人做出了艰难的抉择,他们最终决定将荫余堂卖给白铃安,让这座古建筑走出国门,在世界舞台上绽放光芒。 1997年春,随着第一块砖石被拆除,一场前所未有的搬迁工程就此拉开序幕,为确保在美国能原汁原味地重现荫余堂,白铃安亲自记录下每一处结构被拆除的细节,工人们小心翼翼,生怕损坏任何一处零部件。 在拆解过程中,工作人员还意外发现了一些珍贵文物,比如装着清代邮票的信封、女式发簪等,这些曾被岁月掩埋的生活印记,见证了荫余堂曾为黄家子孙提供过一个温馨的家园。 拆卸工作一直持续到当年夏季,最终用了19个集装箱将荫余堂全部运往美国马萨诸塞州,就在那里,皮博迪博物馆为荫余堂量身定做了一个馆区,并选择了塞勒姆市作为永久驻扎之地。 重建工作从1998年开始,来自中美两国的专家团队共同参与其中,每一处木料和石块都被精心测量、对号入座,从颜色到纹理,从比例到角度,无一不力求完美复原。 五年后的2003年6月,当曾被拆解得支离破碎的荫余堂重现于世人眼前时,全场为之沸腾,黛瓦飞檐、青石铺就、木雕精美绝伦,一切都与过去别无二致,人们仿佛穿越时空隧道,置身于那个热闹非凡的旧时代中。 开放当天,上万人慕名而来,只为一睹这座徽州文化的活化石的真容,而美国本土人则被这种截然不同于西方建筑风格的建筑所深深折服,就连博物馆方面,也不得不限制每批参观者的人数和时间,以保护这座弥足珍贵的文物。 如今,皮博迪博物馆不仅为荫余堂开辟了网站,介绍它的历史渊源,还运用3D、VR等新科技将其完好展现在世人面前,对于这座开疆拓土的老宅,博物馆无疑是另眼相看,视为珍宝。 然而荫余堂搬迁至美国的举动在当时引发了无数争议,有人认为,黄家后人以3万美元卖掉祖宅,属于败家子弟,是对中华文化遗产的亵渎,而另一些人则辩护说,黄家无力维系祖宅,倒不如让它"移居"海外,换一个新的生机。 不过,无论争论有多激烈,荫余堂搬迁行为警醒了我们,中华文化宝贵如同珍珠,容不得丝毫的疏忽大意,一旦被他人占为己有,那就是永久的损失。 值得庆幸的是,经过这一次教训,中国政府和人民从法律和行动上都加大了对文化遗产的保护力度。 我国人已经意识到了文化遗产的可贵,并正在以前所未有的努力去珍视和传承它们,尽管曾有过一段曲折,但只要国人对祖先遗留下的文化之果永怀感恩之心,我们终将重现文化复兴的宏伟蓝图。 毕竟,文化遗产何其珍贵,就如同一段段折射在荫余堂上的人生历程,承载了太多太多的记忆与梦想。 当这些见证历史的老宅离去时,就如同老者离世,他们的故事也将永远地被掩埋,而当人们重新唤醒了荫余堂般的文物时,却又仿若让先人重新活了过来,述说着那些动人的往事。 所以,让我们铭记荫余堂的教训,同时也要认识到中华文化博大精深、源远流长,它就像一条古老而浩瀚的长河,需要我们去守护,去传承。 (信息来源:界面新闻《荫余堂,全世界第一个建置在海外的古徽州建筑》)

评论列表