“想得到我们的帮助?中国必须掏3000万,还要再等我们半年!”这项技术被美德垄断,我国装置出故障,德国不仅坐地起价,还发言嘲讽我国,见此我国64岁焊工怒了:20天修好! 20世纪80年代,中国内地刚刚开启改革开放的大门,外资企业和先进技术在中国迅速生长。沈阳鼓风机厂也引进了一台德国制造的大型压缩机,成为当时国内较为先进的企业之一。 然而,设备的进口也意味着中国需要长期依赖国外技术。在这台大型压缩机出现故障时,德国制造商不但要求支付高达3000万元人民币的修理费,而且修理周期长达半年之久。 面对德国制造商的霸道要求和夸夸其谈的态度,工厂陷入两难困境。 就在这时,一位出身寒门、只有中学文化程度的普通焊工站了出来,挑起了这个"重担"。他就是被誉为"国内压缩机专家"的杨建华先生。 当时,德国在压缩机制造领域素有盛名,其技术优势得到全球认可。这要归功于德国一直重视对技术型人才的培养和重视。 除了自身卓越的技术实力,德国公司还极为善于对核心技术进行垄断经营。 这台沈阳鼓风机厂引进的大型压缩机就体现了德国公司的技术封锁做法。一旦出现故障,该机器便需要整个被拆卸、包装、运往德国修理。 这个过程不仅运输成本高昂,而且整个维修流程复杂冗长,需要大量时间。 因此,沈阳鼓风机厂面临两大困难:一是德方索要高昂的修理费用;二是长达半年的停工期,预计会给企业带来难以估量的经济损失。 而德国制造商之所以如此强硬霸道,其根源还在于它们长期占据技术垄断地位而形成的傲慢态度。为了保持在压缩机领域的绝对领先优势,许多核心技术它们都极力避免外泄或转让。 就在沈阳鼓风机厂陷入两难困境之时,厂里的一位普通焊工杨建华主动请缨。虽然他只有中学文化程度,但在多年的工作中,杨建华一直在自学专业理论知识,并做着大量笔记。据悉,他的技术笔记已达几十万字之多。 虽然文化水平有限,但杨建华对自己的技术却有着极大的自信。早年间,他就多次在机械设备维修方面解决了别人无法解决的难题,因而在工厂里小有名气,被同事们亲切地称为"技术大拿"。 杨建华对于修理这台压缩机也有着独到见解。他相信,只要彻底掌握了机器的原理和结构,并组织精锐技术队伍好好钻研,就一定能在国内完成修理,不必花高昂费用将机器寄往德国。 杨建华的建议最初并未获得工厂领导的全部支持。做为企业决策者,领导们当然会考虑尝试自行修理所存在的风险和可能产生的损失。 毕竟这台压缩机是德国引进的顶尖产品,维修难度不言而喻。 但另一方面,德国方索要的3000万修理费也是工厂难以承受之重负。加上工期漫长,工厂势必陷入更长时间的停产困境。 权衡再三,领导们最终决定孤注一掷,给予杨建华和他的技术小组以信任和支持。 很快,以杨建华为首的技术攻关小组便成立了。除了杨建华之外,小组还吸纳了工厂内其他技术骨干。 工厂领导明确表示,将给予小组充足的时间和资源,避免形式主义干扰,务求让大家能够专心于技术攻关。 从此,在工厂一隅,一场激烈的智力角力拉开了序幕。杨建华和他的技术小组如饥似渴地将德国技术资料吞入肚中,对压缩机构造印证不放一丝遗漏,并反复查找可能存在的故障根源。 虽然工厂已明确表态给予时间和空间,但大家都心知肚明德国方曾表态半年方能修复。 因此,技术小组上上下下都怀着必须在规定时间内完成任务的决心。这种压力不仅没有击垮他们,反而成了坚持下去的强大动力。 果不其然,在德国方开出的时限将至之际,技术小组终于取得了突破性进展,成功找到了故障根源并将其彻底修复。 大家既惊喜又自豫,这不仅证明了自己可以彻底摆脱德国技术的控制,更意味着巨大的经济效益和节约。 杨建华和他的小组的这一技术突破,不仅令沈阳鼓风机厂避免了3000万元修理费用的支出,更重要的是彻底打破了德国公司对这类压缩机维修的垄断地位。 工厂已不再是德国技术的俘虏,反过来成为了这一领域技术领先的企业。 消息传开后,沈阳鼓风机厂接到许多其他企业的咨询和合作邀约。而杨建华本人,则因这项突出贡献,获得了国家最高科学技术奖的殊荣。 这一事件在当时也确实体现出了中国人民的"骨气"。在过去的很长一段时期里,我们曾被西方技术长期压制、束缚和剥削,几乎别无选择。但改革开放后,中国人民用智慧和勤奋重新夺回了主动权。

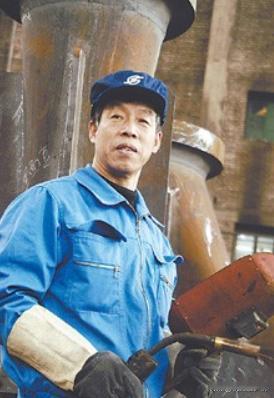

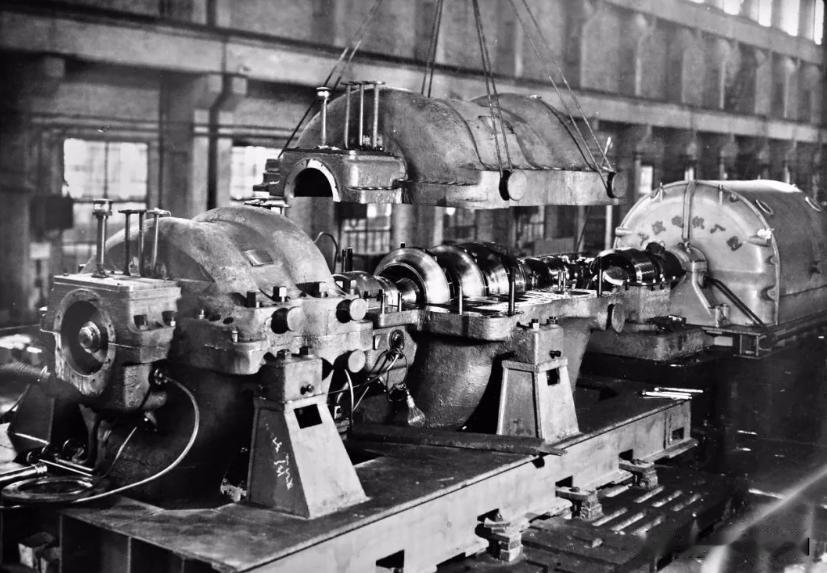

评论列表