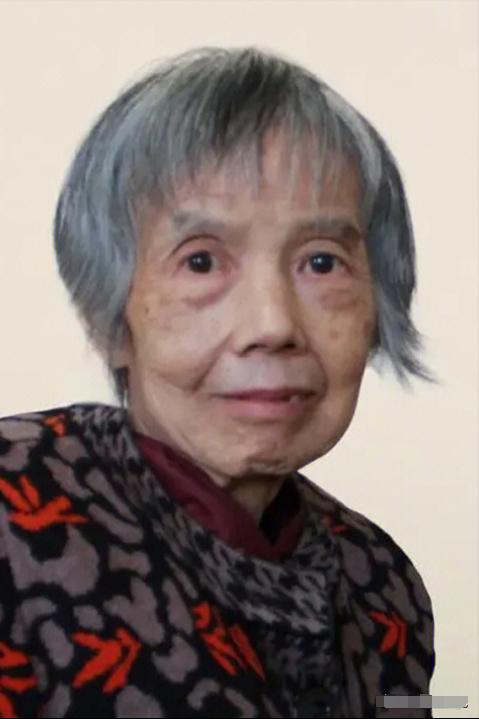

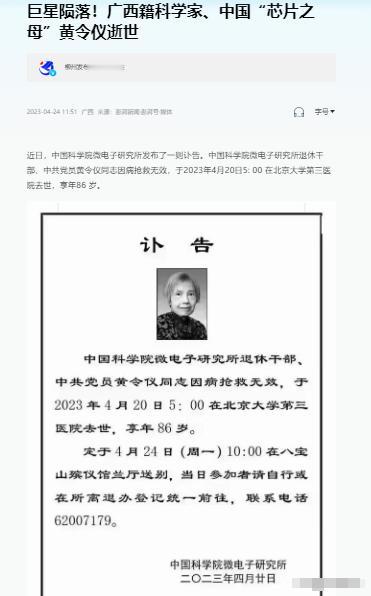

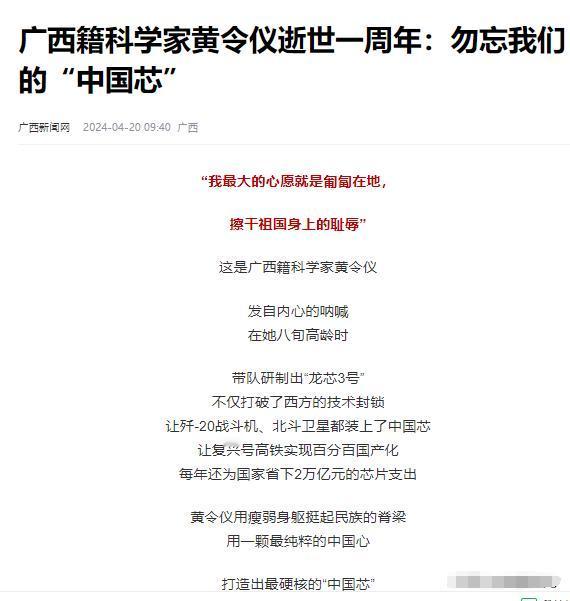

1984年,黄令仪收到通知:停止集成电路和芯片的研发,她冲进办公室大喊:"不能停,我们会被卡脖子的。"可对方大手一挥:没钱。黄令仪转身蹲地失声痛哭。谁也没想到,多年后她却成了美国都惧怕的人物。 黄令仪的童年便饱经战乱,抗日战争爆发后,她随父母辗转逃亡于桂林、平乐等地,尚在襁褓中的她便历经颠沛流离的痛苦。 有一天,她亲眼目睹一名五岁孩童遭日军空袭炸死,那撕心裂肺的一幕让她痛彻心扉,从此在她内心深处植下了一颗报国之心,她暗下决心,一定要刻苦学习,将来为祖国贡献自己的绵薄之力。 进入大学后,黄令仪没有放松学习的节奏,相反她意识到自己背负着为国家科技进步贡献力量的重任。 当时,半导体学科的研究是国家十分重视且急需突破的领域,黄令仪主动请缨,成为了清华大学半导体专业第一届学生,从此与"微电子学"结下了终身的缘分。 1960年,黄令仪学成归来,在母校华中工学院创办了我国第一个半导体专业和实验室,亲自给学生讲授半导体课程,白天教学,晚上搞科研,她废寝忘食地投入工作,很快她和团队就研制出了半导体二极管,这让大家信心倍增。 1962年,黄令仪被分配到中科院计算所二室101组(固体电路组)工作,虽然工作内容发生变化,但她对晶体管的热爱从未消减,她渴望有一天能重拾"老本行",继续研究晶体管和集成电路。 不久后黄令仪被纳入国家首台空间计算机研发团队,相比西方国家,我国当时的科技水平落后太多,黄令仪下定决心,她和团队一定要突破重重难关,研发出真正属于自己的计算机,带着这样的抱负,黄令仪全身心投入到研究工作中去。 科研之路并不平坦,困难重重,黄令仪所在的团队是中国第一个芯片研究团队,他们手头没有任何可供参考的资料,仪器设备也相当落后,加上人手紧缺,可黄令仪从未气馁。 为了赶进度,团队实行了"三班倒"的工作制度,与时间赛跑,在研究过程中,由于缺乏经验,他们研制的中功率管总是被低压击穿,黄令仪和团队的成员反复测试、调整,终于在1965年攻克了这一难题,成功研制出中功率管,第二年,使用这种中功率管的计算机就问世了,为我国后来发射"东方红一号"人造卫星奠定了基础。 在半导体三极管项目的研究过程中,黄令仪团队还摸索出了一整套半导体工艺流程和规范,攻克了平面管、薄膜电阻等关键技术。 整个60年代,我国计算机研究主要服务于重大国防工程,注重提高运算速度,而忽视了计算机在社会生产中的广泛应用,西方发达国家在这方面做得更为全面,进入70年代,他们的计算机已经投入到社会生产各个领域。 我国亟需在计算机领域赶超西方,1973年,中科院决定研制大型计算机,黄令仪又一次肩负起存储器和芯片的研制重任。 那时,我国在芯片研究方面几乎是一张白纸,西方国家对我国实行技术封锁,要找到可资借鉴的资料几乎是不可能的任务,可黄令仪并未气馁,她和团队再次发扬"不怕苦、不怕累"的拼搏精神,每个人都在夜以继日地摸索。 在他们的不懈努力下,黄令仪终于研制出了性能稳定的存储器,在芯片研制方面也取得了突破性进展,他们的研究成果被应用到了"757大型向量计算机"上。 1989年,黄令仪被公派前往美国一家公司学习交流,在那里,她参加了一个国际芯片展览会,却惊讶地发现,在成千上万的摊位中,没有一家来自中国的公司,黄令仪当时就哭了,她意识到中国在芯片领域已经落后西方太多太多。 回国后,黄令仪开始狂热地搜集资料,并亲自动手做实验,没有片刻停歇,经过不懈努力,她在2000年的国际发明专利博览会上,凭借自己设计的芯片获得了银奖,虽然成绩优异,但中国当时根本无法独立制造芯片。 2003年,中国微电子所与计算所正式组建龙芯团队,开发自主指令系统的"龙芯"芯片,虽然当时的黄令仪已年过六旬,但她还是毫不犹豫地加入了团队,当时国内芯片领域刚遭"汉芯"造假事件的重创,外界对"龙芯"项目均抱有质疑态度,但黄令仪对于事业的热忱从未减弱。 2015年,中国发射的首枚搭载"龙芯"芯片的北斗卫星让美国咋舌,他们再也无法干涉中国芯片事业的发展。 年过八旬的黄令仪在2018年再度出山,亲自带队研发出新一代"龙芯"处理器,为国家每年节省下了将近两千万美元的外汇开支,虽然"龙芯"仍有不足,但黄令仪的恒心与毅力昭示了中国不会放弃民用芯片自主研发的信心。 2023年4月20日,87岁高龄的黄令仪与世长辞,这位曾被称为"中国芯片事业的脊梁"的科学家,一生都在为国家的芯片科技事业耕耘奉献,她用自己的实际行动诠释了什么是爱国主义,成为无数科技工作者学习的楷模。 她就是我们心中永恒的英雄,值得后人永远铭记和景仰! (参考资料:澎湃新闻—2023-04-24—巨星陨落!广西籍科学家、中国“芯片之母”黄令仪逝世)