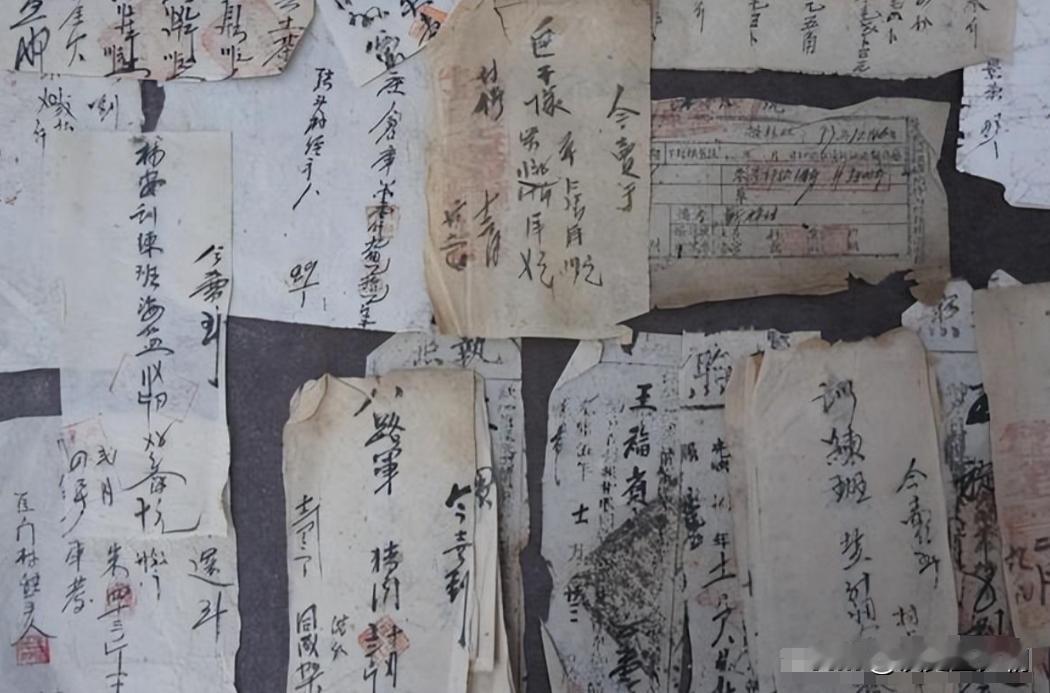

1982年,河北老太太张翠萍临终前,再三叮嘱儿子朱海清:“你记着,等我死后,无论你发现了什么,都不要吱声!” 当时,朱海清听了母亲的遗言,却完全听不懂其中的深意。他只是伤心母亲就这样离世了,悲痛欲绝。 作为一个普通农民家庭的母亲,张翠萍究竟有何重大隐情,竟要留下这般神秘的嘱咐?这令朱海清感到费解。 不久,当朱海清整理母亲遗物时,发现了一个被隐藏起来的小盒子。他好奇地将盒子打开,里面竟然放着几张泛黄的旧纸,似乎是几十年前的文件。 朱海清一看,上面竟然写着"向张翠萍借粮50斤"的欠条字样,而且这样的欠条不止一张,合计竟然有7000多斤粮食! 朱海清看后百思不得其解:母亲那个时候怎么会借出这么多粮食?又是借给了谁?这究竟是怎么一回事?想起母亲生前的遗嘱,朱海清更加觉得有很大的文章。 仔细看去,那些欠条上虽然都是农家手写的草稿,但字迹清晰可辨,落款时间都集中在抗日战争时期。 每一张欠条上,都写着"向张翠萍借粮XX斤,决不食言"等字样,再加上落款时间,似乎都是当年写给母亲的。 累计下来,欠条上所写的欠粮数量高达7000多斤!朱海清哪里见过这等规模,当即明白事情的重大性。但母亲临终时吩咐过,所以她必须遵从。 于是,朱海清将欠条重新放回盒子,老老实实地隐藏了起来,随着时光流逝,渐渐也淡忘了这件事。 就这样过了几十年,朱海清已经步入老年,依然过着清贫但平静的生活。直到1988年的一个春日,一群身穿军装的中年人突然来到村子,领头的是一位白发苍苍的老人。 那位老人径直来到朱海清家中,上下打量着这位农家老人。朱海清一开始还很不解,但很快就听老人提到了一个令他心头猛地一震的名字:"麻利嫂。" 朱海清知道,这是母亲年轻时的绰号,看来这群人应该是寻访母亲旧事的。但具体情况如何,他一无所知。 不一会儿,老人自我介绍了身份:"我叫李运昌,当年是八路军翼东地区的总司令。"原来是一位红军将领!朱海清听后如遭晴天霹雳,顿时想起了那些欠条的字样,以及母亲生前的那番遗嘱。看来,这位李运昌将军就是当年向母亲借粮的人。 通过李运昌的讲述,朱海清才得知了母亲当年那番英勇行为的始末。原来,那是在1942年的一个冬夜,李运昌率领八路军在翼东地区遭到了日寇的疯狂围剿。由于弹尽粮绝,部队处于绝境。 就在这危急关头,张翠萍和她的丈夫不远千里,四处向亲朋好友们筹集了近7000斤的粮食,偷偷运到部队身边。 得到这批宝贵的粮食,李运昌的部队才终于摆脱了日寇的重重包围,顺利突破了敌人的封锁线。 可怜的是,张翠萍的丈夫在运粮过程中不慎被日寇发现,进而牺牲在枪口之下。 而当时的李运昌作为司令坚持将借粮的事实一一写成欠条,希望将来有朝一日能够像样还给张翠萍这位可敬的抗战英雄。 如今,多年过去了,昔日的英雄已经垂垂老矣。李运昌身体早已力衰,唯有满腹的抗日功勋可以留给后人。当日在部队最艰难的时候,正是朱海清母亲张翠萍前来解围,从而帮助部队转危为安。 为了感谢母亲的恩情,朱海清当即将多年前珍藏的那几张欠条拿了出来,双手捧到李运昌面前。李运昌看后泪流满面,连连说:"没想到麻利嫂还留着这些欠条,我欠她太多了!" 朱海清则双手将那些欠条推了回去,坚决地说:"将军,您们已经为国家做出了巨大贡献,就不要再提这些了。我相信我母亲如果在天之灵,也一定支持我这个决定。我们这些普通百姓人家,能为革命出一份绵薄之力,就是最大的荣誉了。" 朱海清说罢,内心对母亲张翠萍的敬意又上了一个新的高度。一个普通的农家妇女,竟然做出如此英勇大无畏的事迹,用自己的方式为革命作出了巨大贡献。 听完朱海清的讲述,李运昌再也说不出话来。他由衷佩服这位普通人家的英雄妇女,张翠萍用粮食保住了部队最后的生机,实在是功勋卓著。 眼下虽然张翠萍已离世多年,但她的英雄事迹必将永远铭记在人们心中。 在那个战火纷飞的年代,张翠萍借粮救援的故事虽然平凡,却流淌着英雄的光辉。 一个人凭一己之力就拯救了数千军人的生命,这绝对是值得永垂不朽的英雄事迹。用最平凡的方式,做出了最不平凡的贡献,她真正诠释了什么是人民英雄。 长眠在陵园的张翠萍,终于等来了有生之年最该得到的荣耀和尊重。 她的故事将永远被后代铭记,被世人所景仰。在最普通的生活里,实现了最不平凡的人生价值,这就是张翠萍永恒的精神力量。 (信息来源:光明网)

评论列表