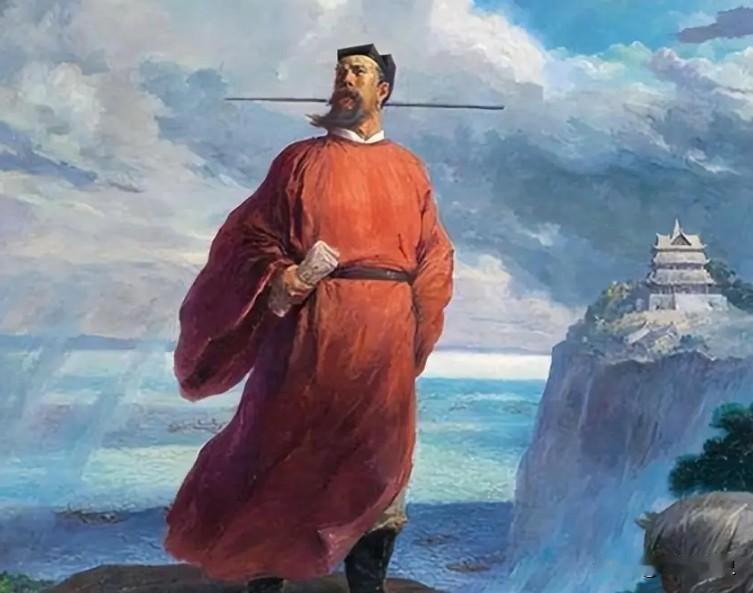

范仲淹母亲去世之时,风水先生指墓地说:“此墓地是绝地,家族会有断子绝孙的灾祸,必须尽快迁坟。”范仲淹说:“既然是绝地,与其让别人承受灾祸,不如我自己承受灾祸。如果我命该绝后,迁坟又能有什么用?”结果,范仲淹硬是没迁。 听到范仲淹的决定之后,风水先生非常不解,刚开始他以为范仲淹是在开玩笑,但是看范仲淹的样子似乎并不像,自己明明已经告诉他这两块地的区别,范仲淹为什么还要放着风水宝地不选,偏偏要选一个断子断孙的绝护地呢? 其实从这一点就可以看出范仲淹的心性和人品,在读范仲淹的文章时,最令人牢记的一句话就是,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,范仲淹写出这句话不仅仅是在明志,也是他一生的总结。 从小范仲淹就一直有着自强不息的性格,在小时候范仲淹的家庭条件非常差,经常吃了上顿没下顿。为了能够让自己活下来,也为了能够让自己有更多的体力读书,范仲淹常常做的一件事情就是把家中的两升小米全部熬成粥。 熬成粥只是第1步,接下来范仲淹就会把这些粥放到一个阴阳通风的地方,等到这些粥全部拧成块之后,用刀把这些粥切开,通过这种行为,范仲淹就得到了一块又一块的硬食,早上和晚上分别吃一块,搭配着一些腌菜,足够维持自己一天的生命所需。 很长一段时间之内,范仲淹都一直是这么做的,后来在应天书院读书的时候,范仲淹结识了一位同窗,这位同窗的家庭条件非常好,看到范仲淹吃的如此差之后,对方就表示下次家里送吃的时候可以多送一份。 反正多送一份吃的,对自己家里来说并不是什么多大的负担,但是可以让范仲淹因此改善一下伙食。不过最后还是被范仲淹拒绝了,范仲淹表示自己常年吃粥,已经吃习惯了,如果突然间吃同窗送的山珍海味。 前期自然是好,但是到后面自己再吃粥,可能就吃不惯了,从这一点就可以看出来,范仲淹对于自己的认知非常清楚,他清楚的知识到自己不可能一直依靠其他人,只有依靠自己的努力得来的,才是真正属于自己的。 在26岁的时候,范仲淹的功名之路有所成就,此后虽然在官场也经历了许多的坎坷,但是相对来说范仲淹的官运还是比较通畅的,当范仲淹成人为参知政事,位子相当于副宰相的时候,彼时的范仲淹是54岁。 用了28年的时间,从一介布衣成为朝廷重臣,整体运势相对来说还是非常顺利的,当得知自己弟弟已经成为大官的时候,范仲淹的哥哥曾经找上他,想要和他探讨一下子侄的读书问题,其实探讨这个问题是假,背地里是想让范仲淹帮忙给他的孩子安排一些工作。 得知兄长来意之后,范仲淹非常认真的给兄长提出了两点关于孩子学习方面的建议,第1点是在学习的时候一定要刻苦认真,千万不要让孩子们有混天度日和得过且过的想法,第2个方面一定要让孩子认识到,只有学有所成之后才能够进入仕途。 通过自己的方式范仲淹拒绝了哥哥走后门的请求,不仅对于子侄是这样要求的,对于自己的子孙范仲淹要求则更加严厉,其实很多人更加关心的是将母亲葬在这个绝户地,范仲淹后代究竟怎么样? 范仲淹的家族也成为了中国的传奇家族之一,历经朝代的更替,但是范仲淹的家族却一直兴盛不衰。在多个朝代,范仲淹的后代总能够迸发出突出的人才,范仲淹总是这样替别人考虑,当他得知有绝户地的时候,范仲淹心里想着,既然这个地方这么差,那自己用了就不能用其他人遭罪了。 而那块好地就可以留给更多的人,除此之外,范仲淹也通过自己的实际行为向世人传达了一个观念,没有绝对意义上的风水宝地和绝护地之分,真正决定子孙后代兴盛与否的关键在于教育和家风。 许多人都曾经在中国历史的舞台上发出过耀眼的光芒,但是这些人的子孙却并没有继承父辈的衣钵,成为人中龙凤,许多人甚至借助父辈的曾经的辉煌开始做许多伤天害理的事情,这些行径无疑会彻底葬送自己的路,以及自己家族未来的路。 这种事情不管是古代还是现在都屡屡出现,归根结底的原因就在于家风的传承和后代的教育。 信息来源:【1】中国纪检监察报《范仲淹捐宅建校》2021-06-03 【2】新华日报《苏州范仲淹家族因何800年不衰》2018-03-30

评论列表