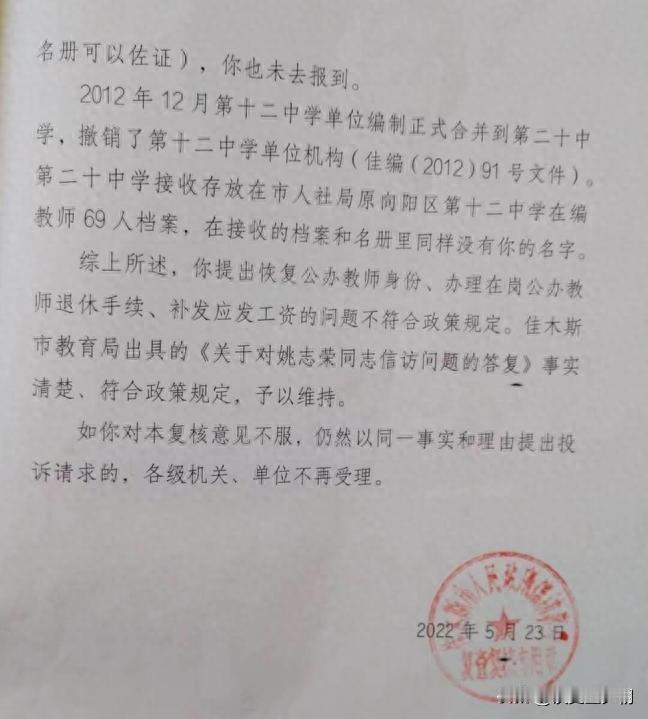

“脸都不要了?”黑龙江佳木斯,一教师请了25年病假,后来她想办退休,却发现自己的编制被教育局取消了,于是便将教育局告上法庭,要求恢复编制,补发90万工资,并按照在岗公办教师办理退休。 (案例来源:看看新闻) 姚志荣原本是一名资深的中学英语教师,事业小有成就,生活安稳有序。然而,2002年,她不幸患上了严重的系统性红斑狼疮。 这种罕见的自身免疫性疾病使她的身体机能逐渐受损,工作和生活陷入了困境。为了治疗这场顽疾,她不得不长期在北京的医院接受治疗,离开了家乡黑龙江佳木斯。 尽管身患重病,但姚志荣一直没有放弃教师的身份。在北京就医期间,她仍在工资单上保留着名字,时常拿到区区几百元的病假工资。 对于一个长期卧床不起的重症患者来说,这点收入根本无法维持基本生活,但姚志荣仍旧坚持,视教师的身份为她仅存的尊严。 直到2018年,姚志荣决定休病假后重返教育岗位时,她才意外发现自己的教师编制早已被取消,等于被开除了教师的身份。 面临如此巨大的打击和困境,姚志荣毅然决定先向教育局投诉,要求恢复编制,后又一纸状告上法院,除了要求恢复编制外,还要求获得90万元的补发工资,并按公办教师身份办理退休手续。 在姚志荣向教育局投诉后,教育局并未恢复她的编制。相反,他们以姚志荣连续请了25年病假为由,认为已无法再保留她的教师编制。 教育局方面的解释是,依据现行政策,教师申请病假需按年续批,而姚志荣之前虽然领取了病假工资,但从未按年进行续批手续。在二十多年没有续批的情况下,系统自动将她的编制撤销了。 姚志荣的举动在公众中引发了一些争议。一方面,有人同情她长期患病的遭遇,认为教育局理应多一些人性化关怀;但另一方面,也有人质疑她究竟是否应该连续病假近25年,这样长期占据编制是否合理,也存在部分人对法律责任认知不足的质疑。 姚志荣一纸状告上法院后,此案很快就在社会上引起广泛关注和讨论。 一些网友表示深有同感,认为姚志荣长期患重病,遭受了太多不公;但也有人质疑她占据编制太久是否合理,体现出公众对这一复杂案件存在不同观点。 姚志荣的遭遇同时引发了人们对现行规定的反思。很多人认为,对于长期患病的职工,单位是否应该给予更多的人性化关怀?现有的规定是否过于严苛,缺乏人文精神?对于这些处于弱势群体,我们的制度和管理是否还存在不公和缺陷? 同时,这一案例也引发了人们对权利义务关系的深入思考。每个人当然应当维护自身的合法权益,但在此过程中,个人和单位又该承担哪些相应的义务和责任?如何在法理和人文关怀之间寻求平衡,做出公正合理的裁决? 姚志荣的个案折射出的是我们现行管理机制和用人单位在关怀员工、履行责任方面的一些严重缺陷。 毫无疑问,教育局当初对于一名长期患重病的职工缺乏最起码的人性化关怀,单纯按照条文条例撤销其编制十分不近人情。而管理者如此缺乏职业操守,也是不可接受的。 针对这一问题,我们需要在保护员工权益的同时,确保单位管理的合理性和公平性。 对于那些生活确实陷入了困境的弱势群体,例如长期重病员工,单位除了要依法合理处置外,还应该给予特殊的照顾关怀。 比如在一定期限内保留名额编制,为其提供一些补贴,帮助渡过难关等。只有这样,我们才能真正体现人文关怀。 总的来说,姚志荣的案件折射出了制度与人文之间的矛盾。在这种情况下,我们需要在坚持法律底线的同时,也兼顾情理之中的人道主义关怀。 对于个案裁决,应该力求做到合法、合理且人性化,用公平正义的原则最大限度地照顾到各方的权益诉求,达到事实与道德的统一。 无疑,姚志荣所遭遇的种种不公并非个例。在我们社会的某些领域,弱势群体权益至今仍无法得到应有的保障,有些法律法规也确实显得生硬僵化。 面对这些问题,我们需要全社会共同的关注和重视,通过不断完善法律法规,加强职业道德教育,共同努力为创建一个更加公正、更有温度的社会而贡献自己的一份力量。