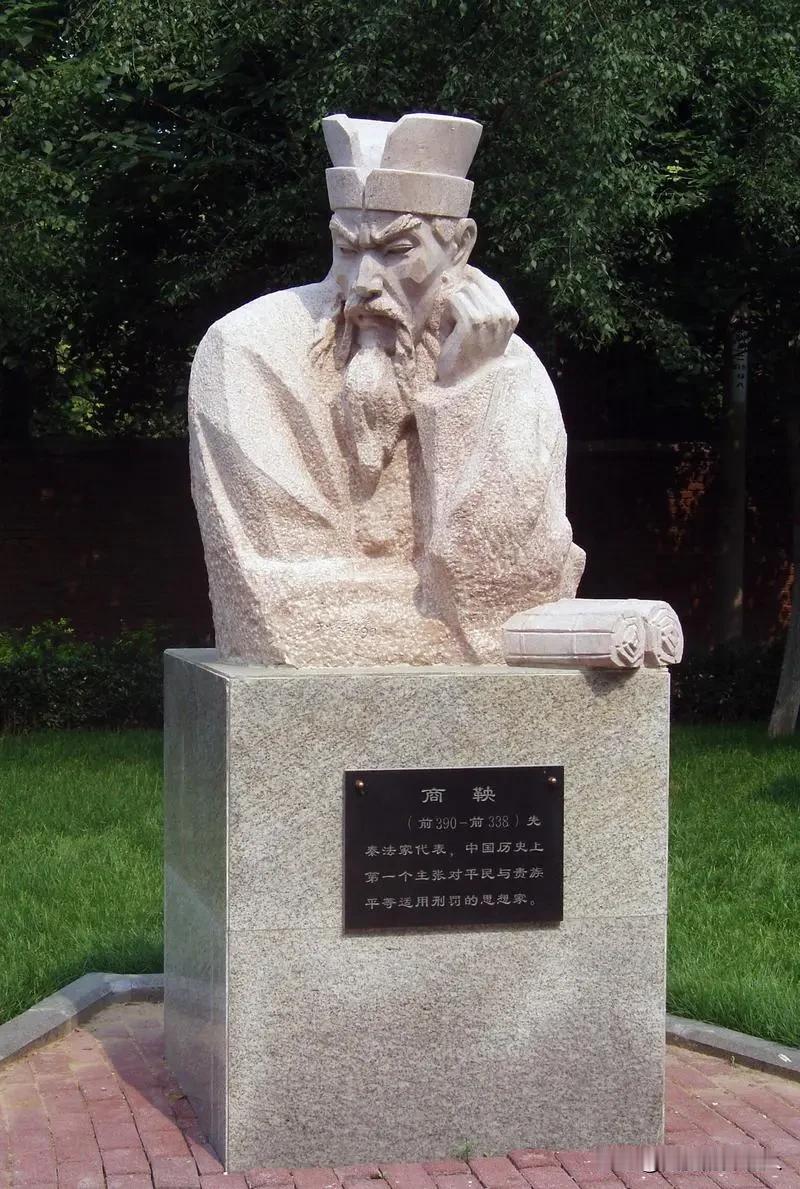

历朝历代或许都有改革者,但是没有哪一个改革者像商鞅这样,他是中国战国时期一个独特而又备受争议的改革家。 春秋战国百家争鸣,最出彩的无疑是法家,从管仲、士句、子产、李悝、吴起到商鞅,法家的思想趋于成熟,法家弟子以推广法家思想为己任,以践行法家理念为追求的信念深入骨髓。 商鞅,姬姓,公孙氏,名鞅,卫国人,他是战国时期政治家、军事家,法家代表人物,卫国国君后代。 商鞅出身于卫国公族,可惜他出生的时候家族已经没落了,他眼见着国家的衰败与腐朽,因此萌发了想要改变时局的念头,他年轻的时候先是是侍奉魏国国相,后又转战秦国。 在那个时代,封建思维严重束缚了国家的发展,血缘与贵族地位决定了一个人的一生,商鞅可没有因为身世而退缩。 公元前362年,秦孝公继位,颁布了著名的求贤令,他因此投奔秦国,商鞅初到秦之时,与孝公的三次谈话,成功的用法家思想打动了他。 但仅仅是秦孝公同意还不行,还得甘龙、杜挚等旧贵族的同意,可是商鞅的改革触及到了旧贵族的利益,他们又怎么会同意。 于是,商鞅又一次去会见游说秦孝公,最终以霸道之术结合富国强兵之策打动孝公,面对众多贵族,商鞅怎么可能不知道自己的结局。 商鞅当然是知道的,但是为了践行法家思想,他必须当好孝公手中的剑,毅然决然地走上了改革之路,独辟蹊径,希望能为国家带来改变,剑有双锋,伤人伤己。 公元前359年,变法启动,秦国首先颁布《垦草令》,商鞅被任命为左庶长。 公元前356年和350年,秦国先后两次实行变法,“废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和军功,实行连坐之法”。 商鞅推出的这一系列的思想和政策变革,打破了周朝以来的那种选拔人才的制度,他提出强调能力而非出身的选官制度,并开创了以功臣而非血缘为基础的职位晋升制度。 并且他还为国家打造了众多基础设施,修筑了交通要道,规范了法律制度。 商鞅的改革举措,在当时无疑是引领时代的先锋,近十年间秦民都适应了新法,经济和军事都得以快速发展。 法家思想在他身上得到了继承和发扬,尽管有诸多弊端,但瓦解了周朝的等级制度,从根本上动摇了靠血缘纽带维系的贵族政体,对社会的促进作用是巨大的。 自秦孝公继位后,加紧收复河西失地,公元前352年商鞅任大良造,包围占领魏国旧都和要塞,至公元前341年,秦联合齐、赵攻打魏国。 商鞅设计俘虏魏军首领,至此魏国大败割地求和,商鞅也因此获封于商十五邑,号为商君。 商鞅从左庶长、大良造到拥有十五邑的“商君”,在孝公后期,他已经手握军政大权,其实如果没有孝公的支持,商鞅很难施展自己的抱负。 公元前338年,秦孝公去世,秦惠文王继位,或许他还认为惠文王还是那个被他用来以法立威的太子,或许他舍不得离开这个用自己心血浇灌的地方,他没有第一时间向惠文公靠拢也没有选择归隐,得来的是逃亡和死亡。 商鞅变法的核心就是打压贵族特权,打开民众上升空间,变化的结果就是国家富强,民众得利,但贵族不得不加入到农业生产,不得不加入军中搏杀,不得不遵守严苛的法律条文。 他触及到了世袭贵族利益,贵族势力便拟罪诬其谋反,商鞅逃亡无路被迫起兵抗争,秦惠文王派兵征伐。 公元前338年,秦国都城咸阳人声鼎沸,丞相商鞅被处以车裂之刑。 商鞅临死前,老泪纵横,悔恨交加,感叹道:“悔不听赵先生(赵良)之言,才会落得今天这个下场啊! 同时秦惠文王还下令诛灭商鞅全家,商鞅就这样退出了历史的舞台。 商鞅改革是孤独的,他面临着来自四面八方的压力,却始终保持着独立和坚定的初衷,他为了实现自己的理想和信仰,不惜忍受孤独与指责,他的改革,曾经让人惊艳,也曾让人骂声一片。#MCN首发激励计划#