1956年,北京一退休教师为了给父亲祝寿,出80元请93岁的齐白石帮自己画一幅寿桃。付款时,那人以老婆要查账为由,跟齐白石讨了一张收据,怎料,50年后,这张收据竟卖到了180万的高价!为什么一张收据就能卖出如此高价? 1956年的北京,处于一个特殊的时代节点。这是新中国成立后的第七年,社会正在经历深刻的变革和重建。艺术界也在这股风潮中发生着翻天覆地的变化。在这样的大环境下,93岁高龄的齐白石,中国艺术史上的传奇名家,依然坚守着他的艺术之路。 齐白石,生于1864年,出生在湖南的一个贫苦农家,自幼对绘画有着浓厚的兴趣。他的艺术生涯几经波折,但他始终不屈不挠,最终成为20世纪中国最具影响力的画家之一。他擅长花鸟、虫鱼,尤其是虾的画作更是家喻户晓。在他的笔下,这些普通的生灵都被赋予了生动灵动之美。 1956年,齐白石已是国宝级人物,其作品价值连城。然而,老人依然保持着谦虚和朴实的品质,对艺术有着无比的热爱和执着。这一年,一个不平凡的故事发生了,主人公是一位普通的退休教师——王先生。 王先生是一位普通的北京老师,退休后的生活平淡但充实。他的父亲即将迎来80岁的寿辰,这对于任何一个中国家庭来说都是一件大喜事。王先生深知父亲一生热爱艺术,特别是对名家的画作情有独钟。于是,他萌生了一个大胆的想法——请齐白石为父亲画一幅寿桃图,作为生日礼物。 齐白石的名声和地位意味着,他的画作不仅难以求,而且价格不菲。但王先生对此丝毫不惧,他坚信这份特殊的礼物能给父亲带来最大的惊喜和幸福。他开始四处打听齐白石的住址,经过一番努力,终于找到了位于南锣鼓巷附近的住所。 初次造访时,王先生并未能见到齐白石,只与其小儿子交谈。齐老的儿子告诉他,老人年事已高,不再轻易动笔。王先生虽然失望,但并未放弃。他像刘备三顾茅庐一样,一次又一次前去拜访。经过几次徒劳,有一天,他终于在齐家门口遇到了正在下棋的齐白石。 王先生激动万分,快步上前,甚至跪下恳求。齐白石见状连忙扶起他:“先生何必如此?”王先生含泪诉说:“父亲八十大寿将至,我想送给他一幅您的寿桃图作为礼物。”齐白石被王先生的孝心所感动,终于答应了这个请求。但他坚持先收取润笔费,这是他的一贯规矩。 那时,齐白石的画作价格昂贵,一个普通人的月工资也难以负担。但王先生毫不犹豫地交了80元润笔费——这几乎是他两个月的收入。齐白石随即开始作画,不多时,一幅生动的寿桃图便呈现在眼前。尽管王先生心中有些不平衡,但他知道这是齐老亲手的杰作,于是收起心中的不满。 临走前,王先生想到了家中严厉的经济管控,于是请求齐白石写一张收据:“我家老婆管账严,恐怕回去难以解释。”齐白石闻言,会心一笑,不仅写下了收据,还加盖了自己的私章。 王先生带着画和收据回家,父亲的寿辰庆祝得非常愉快。这件事在家庭中被传颂为一段佳话。然而,随着时间的流逝,这段往事也渐渐被人遗忘。 五十年后,王先生去世。他的儿子在整理遗物时,偶然发现了这张带有齐白石亲笔签名和私章的收据。这不仅是一张普通的收据,它承载着齐白石的真迹和一段动人的故事。尽管儿子原本打算将其作为家族的传家宝,但最终还是决定将其拍卖。惊人的是,这张收据在拍卖中以180万元的高价成交,这个价格远远超出了当初画作本身的价值。 这个故事不仅是关于一幅画和一张收据的传奇,更是关于艺术、历史和人性的深刻体现。齐白石的画作和他的生活态度,展现了一个艺术家对于美和真实的执着追求。王先生的孝心和坚持,体现了普通人对于家庭和情感的深厚情感。而这张收据的最终高价成交,更是体现了时间和历史对于艺术价值的升华。 艺术的真正价值,不仅仅在于它本身的美和技巧,更在于它所承载的故事和情感。齐白石的寿桃画和这张收据,就是这样的例子。它们不仅是物质的艺术品,更是时间的见证,是一段段人类情感和历史的载体。每一笔、每一章,都是对生命和时代的深刻映照。这样的艺术,才是真正无价的。

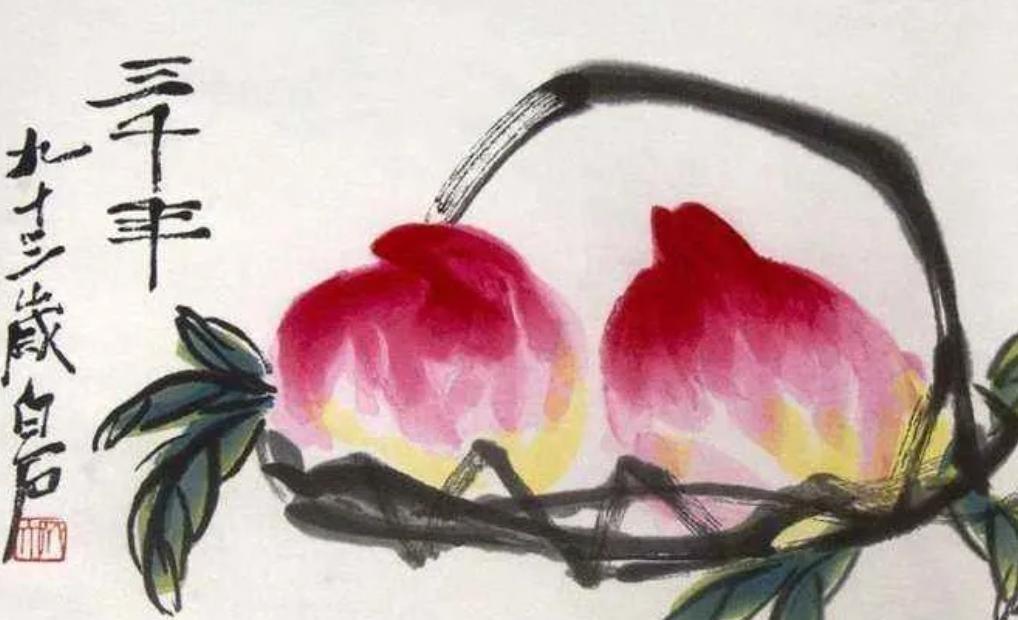

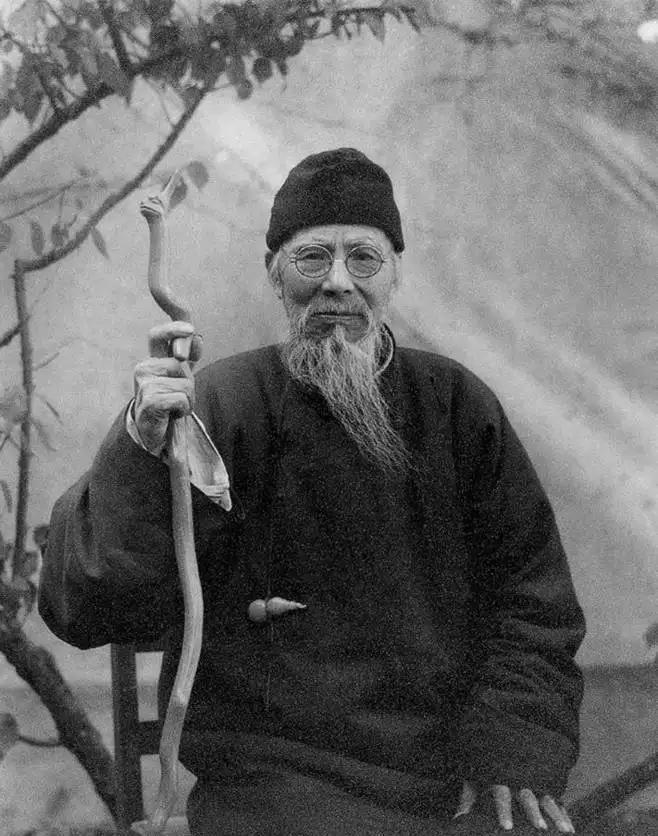

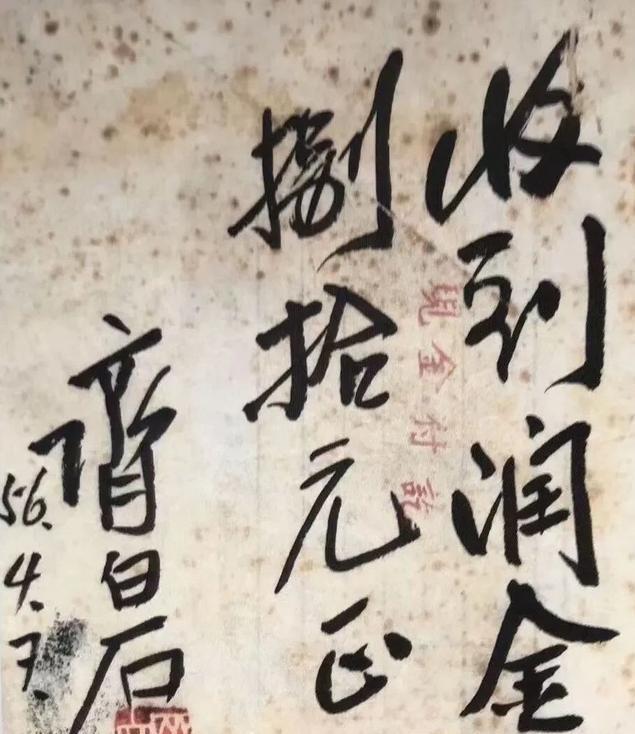

评论列表