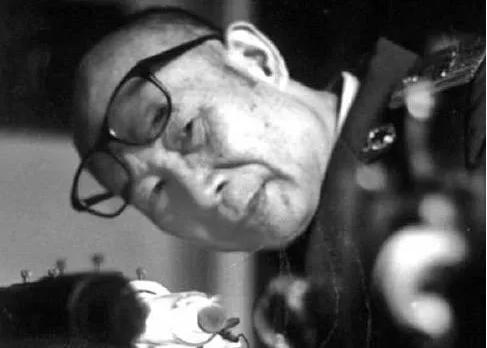

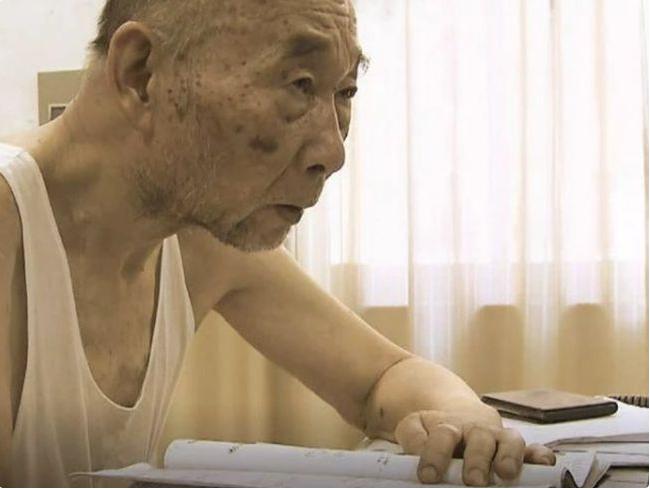

1971年,国防科大收到两张神秘的小纸条。任务内容,是钱学森写的。然而,打开一看,所有人都面面相觑。因为,纸条上的内容,实在过于陌生。事实上,钱老当时也并无把握。但最终,还是有人破译了这个世界级的密码。 高伯龙的童年可谓坎坷不断,那时正值战乱年代,一切都变得飘摇不定,高伯龙的父母也只能带着他东奔西走,家无定所,高伯龙只能随父母四处迁徙,他的学习也不得不一再中断。 16岁那年,高伯龙终于考入了一所中学,但他刚读了两个月,日军突然进犯广西,学校被迫停课,面对外来侵略者,年少的高伯龙心中燃起熊熊怒火。 1945年,抗日战争胜利了,高伯龙也得以回到学校继续学习,为了赶上其他同龄人,他不得不重复上一年的课业,然而,由于战乱原因,许多孩子的教育都参差不齐,高伯龙的父母考虑再三,决定让高伯龙先在预科班学习一年,巩固知识基础。 就这样,高伯龙又“多读”了一年预科,他并不气馁,而是抓住时光,拼命钻研,他广泛阅读了物理、数学、工程学等书籍,还亲手做了许多书中的实验,这为他日后投身科研事业打下了坚实基础。 1947年,经过父母精心安排,高伯龙如愿以偿地考入了清华大学物理系,在这里,他碰到了一生的良师益友——中国近代物理奠基人叶企孙教授。 叶教授见多识广,教学严谨,对高伯龙启发很大,高伯龙不仅学习专业课知识,还自己动手翻译和学习国外最新研究成果。 1951年,高伯龙以优异成绩从清华大学毕业,本想顺理成章地进入中科院工作,却意外落选。这对野心勃勃的高伯龙无疑是个沉重打击,他郁郁寡欢了三年,才调整心态,进入哈尔滨工业大学任教。 本以为会在哈工大一直工作下去,1975年,高伯龙的人生出现了重大转折,这一年,全国高校取消了基础课部,要求相关教师转入专业教研室,就这样,47岁的高伯龙被分配到了一个神秘的教研组——激光陀螺研制小组。 原来,早在1971年,著名科学家钱学森就在两张纸上简述了激光陀螺的基本原理,托人送给这支团队,这两张纸上寥寥数语,却让人捉摸不透,它背后的意义非同小可——这关乎中国是否能够独立制造出精确的制导武器。 高伯龙很快融入了这个团队,他利用仅有的资料,仅用一年半的时间就从一无所知到能够撰写出《环形激光讲义》这部奠基性巨著,高伯龙用自己的学习能力和洞察力,从理论上解开了那两张纸条上的奥秘,这无疑是一个巨大的飞跃! 本以为一切会水到渠成,但高校的科研经费短缺和外国技术封锁的双重压力,让激光陀螺研制小组左支右绌,高伯龙想到用二频差动的方法研制陀螺,但考核专家提出异议,认为这是外国早已证明行不通的老路。 高伯龙没有气馁,而是提出一个大胆的设想:研制我国自己的四频差动激光陀螺!不少专家认为这是异想天开、白日做梦,资金仅五万,远远无法和美国的投入相比,可高伯龙信心十足地说:“外国有的我们要跟进,外国没有的,我们也可以创新!” 为了实现这个“不可能完成的任务”,高伯龙几乎寸步不离实验室,他的工作时间长达15个小时,有时昼夜不分,他自己研制仪器,解决材料短缺问题;他还自学编程来应对运算需求,高伯龙的身体其实很差,长年患有哮喘病,但他从不肯轻易请假就医,生怕耽误研究进度。 1978年,中国第一代激光陀螺实验样机诞生了!这标志着高伯龙的努力没有白费,他以超乎常人的毅力和洞察力,仅用三年时间就实现了一个看似“不可能”的梦想,让中国的国防科技独立自主迈上了新台阶,这可谓是一个奇迹! 1993年,就在激光陀螺样机大功告成之际,实验室出现了一个让人捉襟见肘的问题。曾经反对高伯龙的专家重新跳出来,抨击他浪费国家资源,走了条错误道路。 面对质疑,86岁高龄的高伯龙没有丝毫动摇,他迅速确定问题出自镀膜工艺,并向专家们表态:一年内解决所有问题! 果然,1994年,在一片质疑声中,高伯龙团队试制的工程样机通过考核,这标志着我国成为世界上第四个能独立制造激光陀螺的国家! 高伯龙的四频差动方案不但先进可行,还打破了西方认为“四频差动激光陀螺无法用于实战武器”的论断!如今,中国战机和导弹的“千里眼”都拜高伯龙所赐。 晚年的高伯龙虽然身体健康每况愈下,但他仍然挂念国家的科研事业,90高龄时,他主持研制出关键的惯性导航系统,其水平达到世界领先,2017年,89岁的高院士永远离开了人世,留给国人的是巨大的科研财富。 高伯龙用一生诠释了什么叫做敬业奉献。在学生眼中,他既慈祥又严厉,他节俭朴实,从不浪费;他治学严谨,对每一篇学生论文都精心批改。 他是一个隐姓埋名的大科学家,把一切心血都奉献给了国家,正是有了无数像高伯龙这样默默奉献的科技工作者,中国的国防事业才能独立自主,让人民安居乐业。